حين كتب الأصدقاء على ورق البردي: رسائل ووصايا من مصر القديمة

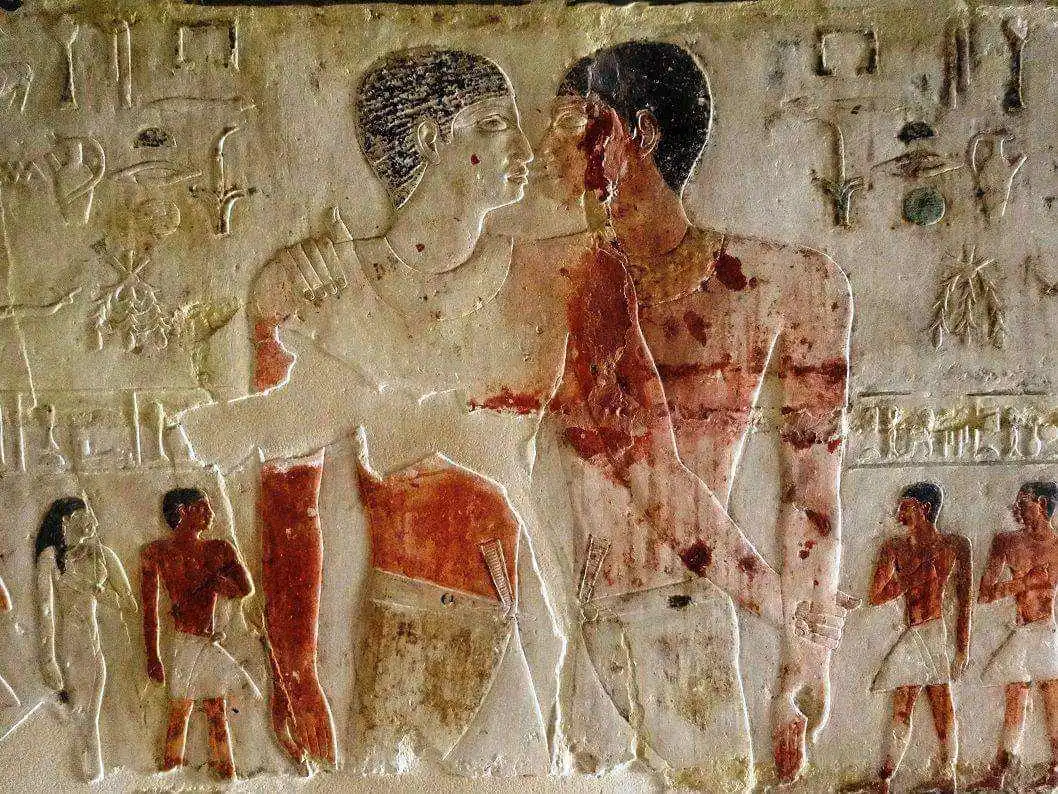

بينما يحيي العالم يوم 30 يوليو باعتباره «اليوم العالمي للصداقة» من كل عام، يبدو أن المصري القديم كان أول من خطّ هذه الكلمة في وجدان البشرية، لا على أوراق البردي فقط، بل أيضًا في سلوك الحياة، ومفهوم الارتباط، وحتى في نظرة الموت. فقد سجل التاريخ أن المصريين القدماء لم ينظروا إلى الصداقة كعلاقة اجتماعية عابرة، بل بوصفها امتدادًا للأخلاق، وميزانًا للنفس، ورباطًا يمتد حتى ما بعد الحياة.

فنجد في رسائل عمال الأديرة، مثلًا، شكاوى صريحة من إهمال الأصدقاء، ورسائل حنونة تمتلئ بالعتاب والوفاء، تعكس مشاعر إنسانية خالصة. كما أرشدت تعاليم الحكماء، وعلى رأسهم بتاح حتب، إلى أخلاقيات الصداقة، من احترام البيوت، والكرم، وتحري الأخلاق، والوفاء في الغياب وبعد الموت.

أشكال الصداقة في مصر القديمة

بل إن اللغة المصرية ذاتها ميزت بين أشكال الصداقة، وخصت الصديق الحميم بكلمات ذات دلالة عاطفية قوية. تلك المفاهيم، التي نادت بها حضارة عمرها آلاف السنين، تجعلنا اليوم نعيد التفكير في معنى الصداقة.

فهل نمارسها كما مارسها أجدادنا؟ وهل ندرك حقًا، في هذا اليوم العالمي، أن الصداقة ليست مناسبة سنوية فقط، بل إرثا إنسانيا خالدا؟

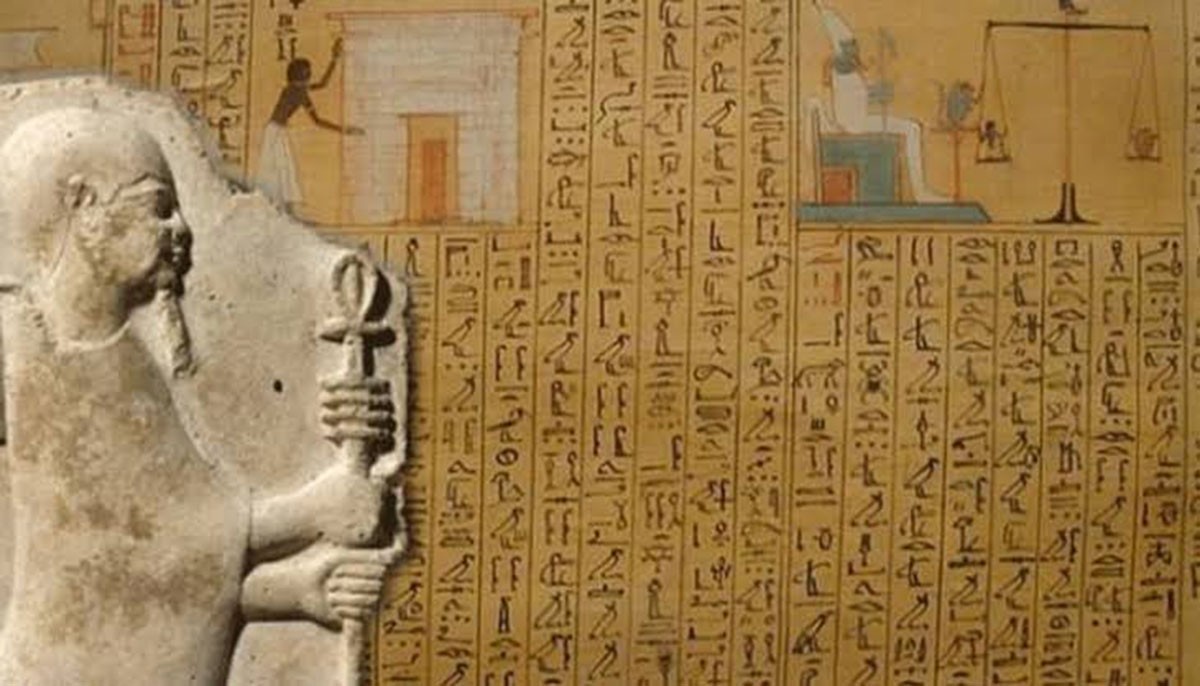

لكن الصداقة، مع ذلك، لم تختزل في مفردة لغوية فقط. بل تجسدت في نصوص دينية وأدبية وجنائزية كشفت عن عمق الرابطة بين الناس، في الحياة وبعد الموت. ففي نصوص الأهرام وكتاب الموتى، يصوَّر المتوفى وهو يناجي الآلهة، لا كعبد متوسل، بل كصديق يطلب المحبة والرضا والخلود.

أما نصوص التوابيت، فتصوّر رغبة المتوفى في ملاقاة أصدقائه في العالم الآخر. كأن الألفة والصحبة لم تكونا تنتهيان بانقطاع النفس، بل تتواصلان حتى في الأبدية.

صداقة الأدب الملكي

في دراستها حول مفهوم الصداقة عند المصري القديم، أشارت عزة فاروق جاد إلى أنه، على الرغم من قلة الإشارات إلى الصداقة في الأدب الملكي. فإن ما ورد منها جاء محملاً بالخذلان، كما في تعاليم الملك أمنمحات التي أوصى فيها ابنه بالحذر من غدر الأصحاب والمقربين. أو في لوحة النصر للملك بعنخي، التي عبَّرت عن الألم من خيانة بعض الأصدقاء. ومع ذلك، تُعد هذه النصوص حالات فردية، لا تمثل بالضرورة صورة الصداقة كما عاشها عامة المصريين.

وكما أبرزت الدراسة، نجد في المقابل أدب الأفراد أكثر ثراءً واتزانًا، خاصة في أدب الحكم والمواعظ. حيث اعتبرت الصداقة مهارة تُكتسب، وفضيلة تُصان، وعلاقة تقوم على التقدير والاحترام المتبادل. هذا الأدب لم يكتف بوصف المشاعر، بل قدم نصائح واضحة في فن اختيار الصديق ومعاملته.

وصايا بتاح حتب

ويتجلى هذا الطرح بوضوح في تعاليم الحكيم بتاح حتب، التي تنص على:

احترام بيوت الآخرين، وغض الطرف عند زيارتهم، التحلي بالكرم، لأنه يجلب المحبة، التروي في اختيار الأصدقاء وتحري أخلاقهم، البعد عن الطمع، لأنه يفسد العلاقات، الاحتفاظ بصديق مخلص يُلجأ إليه وقت الشدة، الصبر على الزلات العفوية، مراعاة التقارب في السن والمكانة والطباع، الابتعاد عن الثرثارين والخونة، لأن صحبتهم لا تدوم.

بل إن المصري القديم كذلك لم يتخل عن أصدقائه بعد وفاتهم. فالنصوص الجنائزية التي كتبها الأصدقاء لرفاقهم، والتي تعود إلى عصر الانتقال الأول، تُعد شهادة خالدة على أن الوفاء ظل حيًّا حتى بعد زوال الجسد، وكأن الصداقة كانت طقسًا إنسانيًا لا ينتهي عند القبر، وهو ما أشار إليه سليم حسن في مؤلفه الأدب المصري القديم.

عقيدة وليست شعارًا

ربما تبدو هذه المفاهيم مألوفة في زمننا، لكنها في مصر القديمة كانت عقيدة، وليست شعارًا. فالصديق كان يختار بعناية، يرعى وفاؤه، ويذكر في الحياة والموت.

وفي ضوء هذا الإرث الحضاري، لا يعد “يوم الصداقة” مجرد مناسبة رمزية، بل تذكيرًا عميقًا بأن الوفاء ليس قيمة معاصرة، بل صدى حضارة عريقة علمتنا كيف نصادق الحياة، والموت أيضًا.

الصداقة في العصر البطلمي

وإذا كانت الصداقة في مصر القديمة قد صيغت بلغات الوفاء والتقوى، فإن العصر البطلمي أعاد إنتاج هذه العلاقة ضمن بنية أكثر تعقيدًا، امتزجت فيها المشاعر بالسلطة، والقرابة بالمصلحة، واليومي بالإداري.

ومن بين الكنوز الوثائقية التي كشفت عن تفاصيل هذه الحياة الاجتماعية، يبرز أرشيف زينون “السكرتير الخاص ووكيل وزير مالية بطليموس الثاني“، بوصفه مرآة عاكسة لحياة المصريين واليونانيين في دلتا النيل.

صداقة تُقرأ بين السطور

وكما ذهب أحمد محروس إسماعيل في دراسته “الصداقة في مصر خلال العصر البطلمي في ضوء أرشيف زينون”، فإن الصداقة لا تأتي دائمًا بصيغة مباشرة.

فأحيانًا نقرأها في كلمات مثل “ϕίλος” (الصديق) و”ϕιλία” (الصداقة)، وأحيانًا تستشف من أسلوب الرسائل: تحيات دافئة، تمنيات بالسلامة، اهتمام بالأهل، أو حتى شحنة دجاج نادر. في كل هذه الإشارات، نجد نسيجًا حيًا من العلاقات التي تمزج الرسمي بالودّي، والوظيفي بالإنساني.

ويشير كذلك إلى أن الصداقة البطلمية لم تكن علاقة واحدة، بل أنماطا متعددة:

- صداقة العمل: كانت الأكثر بروزًا، وظهرت بوضوح في علاقة زينون بزملائه مثل بيسيستراتوس وهيروكليس، حيث بدت الثقة المتبادلة جزءًا من اليوم العادي.

- صداقة الجوار: نشأت من التشارك المكاني، كما في تواصله مع جيرانه في كاونوس وفيلادلفيا.

- صداقة الأقارب: جمعت بين روابط الدم والمودة الشخصية، مثل وصف إيراسيس بأنه صديق وقريب.

- صداقة الكهنة: وبعضها كان وراثيًا، مثل علاقة بوسيدونيوس بكهنة معبد سوكنبتونيس.

رسائل وملامح

أما الرسائل، فمن خلالها تتبدى ملامح الصداقة في أصدق صورها الإنسانية.

ففي رسالة من بتوسوخوس إلى ستة من أصدقائه، مليئة بتحيات طويلة وتمنيات بالرخاء، تعكس عمق العلاقة ودفؤها. وفي جانب آخر، يظهر الحزن عند فقدان الأصدقاء واضحًا في رثاء الجندي أمونيوس لصديقه بعد معركة أكتيوم. في مشهد يعيد إلى الأذهان حكايات الود الخالد التي نسجها المصري القديم مع الموت.

والرسائل أيضًا لم تكن فقط للتواصل، بل كانت أداة دعم وتضامن. فنرى زينون يقدم مساعدات لأصدقائه في الأزمات، كدعمه لهيرموكراتيس، أو اعتنائه بتوأمين فقدتا والدهما.

كما تتضمن رسائل أخرى نصائح ذات طابع أخلاقي أو ديني، مثل نصيحة زويلوس لأبوللونيوس ببناء معبد للإله سيرابيس. مما يكشف عن دور الصداقة كمجال للمشورة الثقافية والدينية.

الصداقة والاقتصاد والقانون

في العصر البطلمي أيضًا، لم تكن الصداقة محصورة في الوجدان، بل امتدت إلى الاقتصاد.

حيث تم تبادل سلع مثل القمح والدجاج والعبيد ضمن علاقات وصفت بأنها ودية. كما وُجدت ضمانات قانونية متبادلة، مثل أن يضمن أحد الأصدقاء ديون الآخر، أو يتدخل في حل نزاع قانوني، كحال تدخل زينون لإنقاذ ديميتريوس من السجن. كل ذلك يدل على أن الصداقة كانت أيضًا شبكة مصالح وشراكة قانونية.

خطابات توصية

واحدة من أبرز ملامح أرشيف زينون هي رسائل التوصية، التي كشفت كيف تحولت الصداقة إلى أداة استراتيجية في الحياة اليومية. فأكثر من 20 رسالة توصية، معظمها من أرشيف زينون، تشير إلى صداقات وأطراف ثلاثية: شخص يوصي بصديقه عند طرف ثالث.

هذه التوصيات لم تكن شكلية، بل سعت إلى تعيينات وظيفية، أو إعفاءات من الخدمة، أو مساعدات قانونية، أو حتى دعم للوافدين الجدد.

حين تتقاطع الصداقة مع المجتمع

من خلال عدسة أرشيف زينون، نكتشف أن الصداقة في العصر البطلمي لم تكن مجرد عاطفة نبيلة أو مثالا أخلاقيا. بل كانت جزءًا لا يتجزأ من بنية المجتمع.

جمعت بين الإنسان ومصالحه، وبين الشعور والنظام. إنها صداقة تتحدث بلغة السوق، والبيت، والديوان، والمعبد. وفي زمن تعيد فيه البشرية اكتشاف قيمة الصداقة، يقدم لنا أرشيف زينون درسًا نادرًا: أن الود الإنساني قد يكون، في بعض اللحظات، أقوى من الدولة، وأبقى من الزمن.

صداقة في المتحف القبطي

من الشواهد التي تعكس جوهر الصداقة القائمة على الهدف المشترك والتضحية، ما يعرضه المتحف القبطي، حيث أيقونة من القرن السابع عشر تجسد القديسين بطرس وبولس وهما يحملان معًا نموذجًا مصغرًا لكنيسة. وعلى الرغم من اختلاف خلفياتهما -بطرس الصياد البسيط، وبولس المثقف الروماني- فقد جمعتهما صداقة روحية قائمة على الإيمان والعمل المشترك.

هذا المشهد لا يعبر عن وحدة دينية فقط، بل يجسد مفهومًا عميقًا للصداقة كما عرفته مصر القديمة: علاقة تتجاوز المصالح الشخصية، وتقوم على الوفاء، والتعاون، وتقاسم المسؤولية. وكما كان الرفيق أو الصديق في النصوص المصرية القديمة شريكًا في العمل والمصير. كذلك وقف بطرس وبولس جنبًا إلى جنب في خدمة رسالة واحدة، حتى الشهادة.

اقرأ أيضا:

«أندرو سايمون»: المصريون صنعوا ثقافاتهم الشعبية بالكاسيت.. وهجوم المهرجانات بدأ مع عدوية

«ملاذ الشعوب».. هل أثر اللجوء في تشكيل الحضارة المصرية القديمة؟