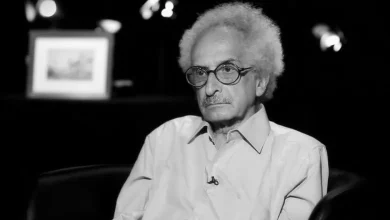

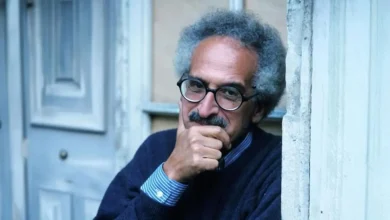

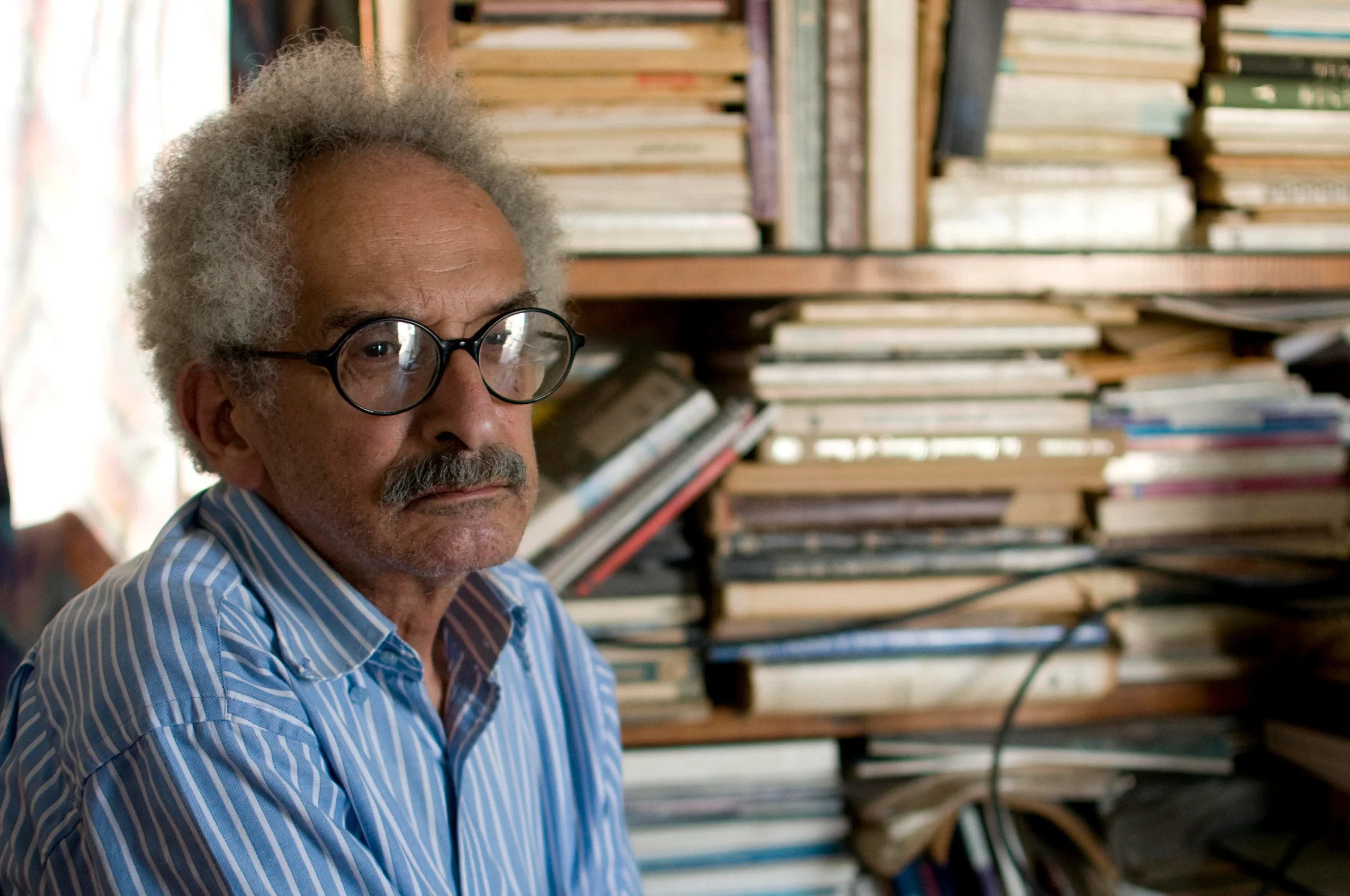

ملف| صنع الله إبراهيم: تجربتي الروائية

لقد حاولت بكل جهدي أن أتجنب الحديث في هذا الموضوع، لسبب بسيط، هو إيماني بأن روايتين أو ثلاثاً لا تصنع كاتبا، ولا يمكن الحديث عن التجربة الروائية إلا من خلال كم من الأعمال. لكن كان من الضروري أن أشارك في هذا الملتقى الهام، ولما كنت قد ابتعدت قاصدا عن النشاط النظري والنقدي، فلم يعد أمامي، إلا الخوض مرغما في هذا الحديث.

وليس هنا، على ما أعتقد، مجال لتناول الظروف والعوامل التي دفعتني إلى كتابة الرواية، وهو على أي حال موضوع طرق كثيرا في أطره العامة المتماثلة من جانب عدد كبير من الكتاب الكبار في مختلف أنحاء العالم، بحيث يصعب على أن أضيف جديدا ذا قيمة إلى ما ذكروه، رغم الخصوصية الواردة. يكفي أن أقول إني قد اتخذت قراري بكتابة الرواية تأكيدا لذاتي ودفاعا عنها في ظروف صعبة للغاية، هي ظروف السجن. فكان الحصول على الورقة والقلم، الممنوعين، ثم توفير المخبأ الملائم لهما، يمثل انتصارا على القضبان، وعلى الورقة كان بوسعي أن أمارس كل الحرية المفتقدة.

***

ومنذ البداية كانت لعبة الشكل تستهويني، فالحرية التي يتعامل بها الكتاب المعاصرون مع مادة الرواية كانت تثيرني للغاية. كل رواية تصبح مفاجأة تامة ومغامرة مثيرة جديدة، لا تكرار فيها أو ابتذال. وكان من الطبيعي أن تتحول الطفولة، التي استيقظت أدق لحظاتها في أيام السجن ولياليه الطويلة، إلى منجم غني بالنسبة للعمل الأول. لكني لم أكتب غير بضع فصول، توقفت بعدها عندما واجهت المشاكل التي يواجهها كل كاتب في بداية عمله، وأحيانا كثيرة بعد الرواية الأولى: أي طريق بين عشرات الطرق؟ الأساليب والأشكال والمدارس؟ تشيكوف، وجوركي، وجويس، وبروست، فضلا عن زولا، وبلزاك، ونجيب محفوظ، ثم الآن روب -جربيه وأصحاب الرواية الجديدة في فرنسا، الذين كانوا يحدثون ضجة كبرى في ذلك الوقت (بداية الستينات)؟

لم يكن الأمر متعلقا بالحرفة، بالتكنيك وحسب، ونما كان يشمل أساساً وجهة النظر، الرؤية، ما تريد أن تقوله. كنت قد بدأت حركتي من موقع التمرد على ما كان يعرف في ذلك الحين بالواقعية الاشتراكية. فقد شعرت، أنا وكثيرون غيري، أنها تزيف الواقع وتزوقه وقدرت أن هذا الخداع لا يساعد الإنسان بل يضلله.

هكذا عاهدت نفسي منذ البداية أن أذكر الحقيقة، ولأن الحقيقة ليست مطلقة، فلا بد من أن أبذل كل جهد، مسلحاً بالعلم والتجربة، بماركس وفرويد ومن أضاف إليها، لاقترب منها قدر الإمكان. وكان لدي قدر كاف من الغرور وقتذاك (كنت ما أزال في الثانية والعشرين من عمري) لأعاهد نفسي ألا أكرر أو أقلد، وأن أصمت إذا لم يكن عندي ما أضيفه.

***

تجمعت في تلك الأثناء مكتبة سرية ضخمة في السجن الصحراوي الذي كنا به. وكانت المكتبة متنوعة للغاية ومعاصرة، حتى أنها ضمت أحدث الدراسات والمجلات الأدبية والنظرية الفرنسية. وأتيحت لي فرصة نادرة للقراءة في مجالات متنوعة. وأعدت قراءة ما قرأته من قبل بعين مختلفة، تبحث عن أجوبة لأسئلة محددة.

وكنت أستعين بالمرحوم إبراهيم عامر ليترجم لي عن الفرنسية، التي لا أجيدها، كل ما يستهويني من دراسات فلسفية أو أدبية، ومنها دراسة مثيرة نشرتها مجلة “لا نوفيل كريتيك” عن البناء المعماري لرواية “بوليسيز”.

ووقع في يدي كتابان عن هيمنجواي لهما الأثر في مسيرتي: الأول للناقد الأميركي كارلوس بيكر، والثاني للناقد السوفييتي كاشين أو كاشكين (إن لم تخني الذاكرة). وفي رأيي أن هذين الكتابين يمثلان إحدى الحالات النادرة التي يكون فيها الناقد عونا للكاتب. فقد تغلغلا إلى أعماق الرؤية الفنية للكاتب الأميركي العظيم، واهتما أساساً بأدواته والقواعد التي وضعها لنفسه. وتقبل مزاجي الخاص كثيرا من هذه القواعد، إذ وجدت فيها دعامات يمكن الاستناد إليها في المرحلة الأولى: ألا أكتب إلا عما أعرفه جيداً – أن يكون النثر واقعيا محددا للغاية ذا أبعاد متعددة (جبل الثلج) في مواجهة السيولة العربية التقليدية -التركيز والاعتماد على الإيحاءات والارتباطات الداخلية للنثر، وحذف كل ما هو زائد أي كل ما يمكن الاستغناء عنه.

***

عدت إلى محاولة الكتابة. كان من الصعب أن أكتب عن تجربة السجن لأني كنت أعيشها وكانت لها جوانب كثيرة تفتقر إلى الوضوح. وكان من الطبيعي أن أتحول مرة أخرى إلى منجم الطفولة، فقررت أن أقتطع منها لحظات يمكنني، في حدود وعي الآني، أن أسيطر عليها. ولا زلت أحتفظ بأرق المشاعر لتلك اللحظات التي كنت أنفرد فيها بنفسي إلى جوار سور السجن، مشرفا على مساحات شاسعة من رمال الصحراء، لأكتب فصولا من رواية ثانية، لم يقيض لها، هي الأخرى، أن تكتمل.

ذلك أنه أفرج عنا فجأة في منتصف عام 1964، قبل أيام قليلة من تحويل مجرى النيل وانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي. وخرجت إلى الحرية بعد خمس سنوات ونصف من السجن، لأواجه عالما مختلفاً بحكم ما تعرضت له أنا شخصياً من تغيرات بالغة (دخلته في الواحدة والعشرين، وغادرته في السادسة والعشرين)، بالإضافة إلى التغيرات التي لحقت بالمجتمع نتيجة الثورة الاجتماعية التي قام بها جمال عبد الناصر في أوائل الستينات. ألفيت طبقات قد اندثرت وطبقات غيرها ظهرت. وجدت أجهزة التلفزيون تحتل أغلب البيوت. والناس تعاني هموماً مختلفة للغاية.

***

وكان ثمة أشياء غير مفهومة: الحديث يجري عن اشتراكية تطبق هي ما كنت أحلم به ودخلت السجن من أجله. أما الذين يطبقونها فهم والمنتفعون بها أجنحة متعددة من البرجوازية الصغيرة، انطلقت من عقالها لتنشر كل فكرتها في الحياة والأدب والسياسة والفن باسم الاشتراكية العلمية. عالم مختلف إذن عما كنت أحلم به. لكن النظام مشتبك في معركة ضارية مع الامبريالية وليس هناك غير مكان واحد للمناضل السياسي: أن يقف في الصف. أما الكاتب الروائي، لماذا يفعل؟

كان من الصعب على أن أحبس نفسي عما يحدث حولي وأدفنها في منجم الطفولة الذاخر. وفشلت كل محاولاتي في استكمال الرواية الثانية التي بدأتها في السجن، وبدلا من ذلك كنت أعود كل مساء إلى غرفتي لأسجل في سطور محمومة أحداث اليوم، دون أي محاولة لتحليل أي شيء، مقتصراً على الصدمات التي أتلقاها في كل ساعة أثناء بحثي المشروع عن عمل وامرأة، ومن خلال محاولاتي لإيضاح موقفي إزاء الأسئلة التي تنهمر على من الأقارب والمعارف والأصدقاء.

وذات يوم لا أنساه، بينما أنا ساخط على نفسي لعجزي عن الكتابة، وقد بدأت تعذبني من جديد الأسئلة عن طريقي الخاص وصوتي المتميز، ألقيت نظرة على هذه السطور المحمومة التي تجمعت في أوراق قليلة وألفيتني في موقف أرشميدس. ها هو الصدق الذي أبحث عنه. ها هي قطعة خام من واقع حقيقي لا تزويق فيه ولا محاولة لإخضاعه لتنظير سياسي أو فلسفي قد يخطئ. قطعة خام تنتظر أصابع الفنان لتصنع منها كائنا متكاملا متميزا. لقد وجدت موضوعي الخاص بشكله المتميز المرتبط به.

***

فبينما كانت الجملة القصيرة ذات السطح الجاف اللامبالي، في محاولاتي السابقة مبدأ متلقناً من هيمنجواي الذي رفع في بداية عمله شعار «المس وامض»، إذا بها هنا نابعة من العمل ذاته: ففي حمى محاولتي للامساك بلحظة معاشه في ظروف غير مواتية، لم تكن لدي الإمكانية لان أتمعن في التفاصيل وأتقصى الخلفيات والتعليلات. لكن «جملتي» ولدت نابضة بتيارات وموارب خفية، تستكمل هذا النقص، وتخاطب في القاري، كلا من وعيه ولا وعيه وفي بعض الأحيان كنت أجدها غير كافية، فاستكمل الموقف بمعارضة انفعالية. وفي أحيان أخرى أجدها مكررة وزائدة عن الحاجة فاحذفها. هكذا ولدت «تلك الرائحة».

وقد واجهت هذه الرواية القصيرة الرفض التام في البداية سواء من جانب الدولة التي صادرتها أو النقاد الذين هاجموها، أما القراء الذين تسربت إليهم، فقد صدموا من صراحتها القاسية التي مست الأبنية العقائدية والتقاليدية لديهم.

وفي رأيي أن هذه الصدمة التي حققتها هي دليل نجاحها ونذير مبكر (أوائل 1966) بفجيعة 1967، وما تلاها من انتكاسات. فقد أكدت غربة بطلها عما يجري حوله ورفضه ما هو مستدل وبرجوازي وغير إنساني. والغريب أن عدداً من النقاد التقدميين البارزين رأوا فيها «تشيوا» واستنكروا هذه الغربة غير المفهومة، وأدرجوها ضمن عجز المثقفين المنعزلين عن إدراك الظواهر الاجتماعية. فقد نظروا إليها من واقع التسليم بالواقع المعاش على أمل تطويره في المستقبل من خلال وحدة مجردة من الصراع للقوى التقدمية هي في حقيقتها تبعية مطلقة للسلطة الثورية المستبدة.

***

حددت «تلك الرائحة» الموقف الذي يدفعني إليه مزاجي الخاص: الوحدة بين الرواية والواقع والمؤلف، وهي وحدة جعلتني أقف دائماً على حافة السيرة الذاتية، لا يفصلني عنها غير حاجز التشكيل الفني. ولم تنصرم ثلاثة شهور على الانتهاء من روايتي «الأولى»، حتى كنت في طريقي إلى موقع العمل في السد العالي. ففي ظل القيود المفروضة على حرية «الفعل»، بدا السد العالي كأنه المكان الوحيد الذي تتحقق فيه هذه الحرية، فضلا عما يعنيه هذا البناء من الناحية المادية بالنسبة المستقبل بلادي. كانت لدي شكوكي المختلفة وكنت أريد أن أقطع فيها برأي، وكنت أبحث عن امرأة: عن وجودي الجنسي الذي أربكته للغاية الأحداث الحياتية المتعارضة والمتلاحقة. وكنت ما أزال أتلمس طريقي في الكتابة.وحملت معي بالصدفة كتاباً عن «مايكل أنجلو» كنت أقرأ فيه قبل النوم كعادتي كل ليلة، وإذا بي أجد في مسيرته الفنية.

***

كما فسرها مؤلف الكتاب، صدى للمشاكل الفنية التي أعانيها. فهو الذي رفض أن يكون موضوعه الأول من الأساطير كما شاء أساتذته، وأمر أن يكون ذاتياً خاصاً به، وهو الذي كتب هذه الأبيات عن وظيفة الفنان:

«لا تخطر فكرة للفنان مهما كانت عظمته،

وليس لها وجود في قشرة الصخر

فكل ما تستطيعه اليد التي تخدم العقل،

هو أن تفك سحر الرخام»

منهاج كامل للتأليف الفني، بل ورؤية فلسفية للحياة والفعل عموماً. انطلقت أكتشف معالم السد العالي الجغرافية والهندسية والتاريخية والسياسية والإنسانية، وسرعان ما أصبحت «أنا» والسد ومايكل أنجلو، وحدة متفاعلة لا يمكن تجزئتها. وفي هذه الوحدة تكمن شروط الرواية المطلوبة كل ما يتعين على عمله هو أن أفك سحر الرخام.

يتألف السد، جغرافياً وهندسياً – من ثلاثة أقسام: قسم أمامي وآخر خلفي وثالث بينها، وتتألف رحلتي من ثلاثة أقسام: القاهرة السد – السد نفسه – السد أبو سمبل. ويتكون البناء من القسمين الأمامي والخلفي، من أربع عمليات مختلفة، ترتبط كل منها بالة معينة ومادة معينة.

***

أربعة فصول صعدا إلى السد وأربعة هبوطاً منه. أما السد نفسه فله قلب: النواة الصماء أو الستارة الحديدية المنيعة التي تتألف – للغرابة – من أبسط المواد وأكثرها ضعفاً: التراب. لكن هذا التراب عندما يمزج بالماء ويحقن ببعض المواد المستوردة من الاتحاد السوفييتي يتحول إلى حاجز منبع في وجه الزمن. وفي هذا الجزء الوسطي تلتقي كل عناصر السد والرواية وتتجمع تلك الشذرات والإيماءات والذكريات والأحداث في بؤرة حية، لحظة فعل متوترة، وهي الخلاص المشروط (بالحب) والمنفى (من أجل أي شيء كل هذا؟).

رفعت شعار تحقيق أقصى وحدة بين الشكل والمضمون. وقضيت شهوراً في محاولة لإعطاء كل صفحة من مخطوطي، وكل فقرة في هذه الصفحة، شكلا يتفق وأشكال المواد الرئيسية المكونة له: الصخور والرمال والأتربة. ثم تخليت عن هذا الهدف – من الناحية التشكيلية البصرية – عندما وجدت أنه يحتاج مني إلى سنوات. وركزت جهدي على اللغة.

في تلك الرائحة، كانت لغتي تلقائية بها شيء من الركاكة التي حافظت عليها عن قصد عندما وجدت لها جمالية من نوع خاص، تخدم الخطاب المقصود. لكن «نجمة أغطس» كانت تتطلب، بحكم الوحدة المبتغاة بين الشكل والمضمون موقفاً مختلفاً من اللغة. فالصخور، وهي المادة الرئيسية لبناء السد، هي على حد تعبير مايكل أنجلو، شيء يقيني لا يناقش من أي زاوية. وفي عملية جمع شتات العالم المتناثر للسد، حيث كل شيء قابل للتأويل والتحليل، كانت ثمة حاجة إلى هذه الصخور، الدعامات التي لا تحتمل النقاش.

***

الالتجاء إذن للأسلوب التقريري البارد من السطح، الذي جرب من قبل، مع إضافة جديدة، هي الاعتناء بان يكون محددا للغاية، وأن تتطابق اللفظة مع المعنى تطابقاً تاماً، وان يخلو تماماً من التشبيهات والألاعيب اللغوية والأدبية التقليدية. الرمال مادة أخرى هامة من مواد البناء، هي أحياناً خشنة وأحياناً ناعمة وفي الأصل كانت الرمال صخوراً رسوبية ترسبت مع الزمن وتفتتت بعوامل التعرية، ألا تتطابق هذه المادة من مواد السد، مع مادة أخرى من مواد الرواية هي الذكريات؟ والتأملات المرتبطة بالإبداع الفني لدى مايكل أنجلو؟ من هنا جاء الأسلوب الغنائي في المعارضات الانفعالية للسرد الرئيسي.

وفي القسم الوسطي، حيث تختلط كل العناصر في وحدة حية، تصبح الحاجة ماسة إلى جملة واحدة متوترة تصور تلك اللحظة النادرة، لحظة الفعل على مستوياته المتعددة الجنس – السياسة -الفن) في لحظة تحقق قصيرة وعميقة.من هنا جاءت التعددية اللغوية الأسلوبية التي كان الدكتور برادة أول من اهتم بدلالتها في بحثه القيم واعتبرها مفتاحاً لتحديد الرؤية للعالم في «نجمة أغسطس».

***

ومن قبل، بذل الدكتور بطرس حلاق جهداً عميقاً في دراسة البناء الداخلي للرواية، لكنه أسقط عليها نتائج مسبقة تتفق ووجهة نظره الخاصة بشأن الحداثة والمعاصرة. ولهذا السبب لم يعبأ بهذه التعددية الأسلوبية، وتوقف عند الأسلوب التقريري في السرد الرئيسي ليستخلص منه أوجه بل ومحاكاة لرواية التحولات لميشيل بوتور. والواقع أنني لم أقرأ الرواية المذكورة، لأني أولا لا أقرأ بالفرنسية. أما قراءاتي بالإنجليزية لأعمال أصحاب الرواية الجديدة في فرنسا فلم تتعد بعض أعمال روب آلان جربيه، وناتالي ساروت، وكلود سيمون. والأطرف من هذا أني لم أقرأ من أعمال هؤلاء غير بضع صفحات أشعرتني بالملل الشديد مما صرفني حتى اليوم عن مواصلة القراءة.

لكن هذا لا يكفي لنفي إمكانية التأثر بهذه المدرسة من خلال الدراسات النقدية والعروض الصحفية. ولست أجد غضاضة في هذا التأثر إن صح. فنحن لا نكتب من فراغ. ومن حقي أن أستفيد من معطيات وتجارب الآخرين بشرط أن أضيف إليها شيئاً. فالتاريخ الأدبي هو تاريخ الإضافات والتجاوزات. وقد سبق أن اعترفت باني تخرجت من مدرسة هيمنجواي. لكن التأثر غير التقليد والمحاكاة. فإذا ما استخدم أحد المنولوج الداخلي، هل تعتبره مقلدا لجويس؟ المشكلة تبقى دائما في الرؤية.

***

وعلى سبيل المثال، فان الآلة عند أصحاب الرواية الجديدة في فرنسا عدو. وهي في «نجمة أغسطس»، على عكس ما ارتأى الأستاذ بطرس الحلاق صديق حميم. وقد أعطى الأستاذ محمود أمين العالم هذه النقطة حقها في البحث الذي استمعنا إليه. لكن بحثه بصورة عامة كان أقرب إلى العرض الصحفي منه إلى التحليل النقدي العميق.

والأستاذ العالم هو نفسه الذي روى في كلمة الافتتاح كيف رفع في الخمسينات شعار تأمل الظاهرة الأدبية من حيث الصياغة والمضمون، لأن الصياغة ليست الإطار الخارجي للصنيع الأدبي بل هي عملية داخلية فعالة فيه، والعلاقة عضوية بينها. واعترف الأستاذ العالم في كلمته، بأنه في التطبيق، كان يقف عند حدود الظواهر الخارجية ولا يغوص في أعماق التقنية الداخلية. وقال إنه يطمح الآن إلى نقد يتدارس «بدقة وعناية تفاصيل التقنية الداخلية للعمل الأدبي» كنقطة انطلاق لتحديد الدلالات الخارجية.

لكن بحثه جاء مجرداً من هذا الطموح، إذ اكتفى بالظواهر الخارجية العامة للرواية، أي ذلك الجانب من النقد الموجه – عبر الصحيفة – إلى القاري. فلماذا أستفيد أنا – الكاتب – من مثل هذا النقد؟

***

إن العلاقة بين الكاتب والناقد العربيين، هي إلى الآن علاقة غير سوية. فالكاتب يتطلع إلى الناقد منتظراً منه بلورة – ولا أقول حلولاً – للمشاكل التي تعترضه في عمله، ورأياً كاشفاً يستند إلى نظرة أشمل، تحليلية، مقارنة، متمرسة، يمكن أن يسترشد به. لكننا لا نجد لدى النقاد العرب – فيما عدا حالات استثنائية – سوى الخطاب الموجه للقارئ وحده.

ويتعين على أن أعكف على مشاكلي في وحدة تامة: هل من حقي أن أكتب خلال وحدة متصورة بين ذاتي الإنسانية وذاتي الروائية والواقع نفسه؟ هل أواصل طريقي المضاد «للتأليف»، القريب من السيرة الذاتية؟ هل إذا طعمته ببعض الحيل الصغيرة القالب البوليسي مثلا كان من الممكن استخدامه في نجمة أغسطس من أجل التشويق يصبح في إمكاني أن أصل إلى الجمهور العريض؟ كيف يمكن أن أحكي حكاية تمتع القارئ العادي في نفس الوقت الذي تستجيب فيه إلى مطالب القاري المثقف المتعمق ولا تقدم أي تنازل عن المبادئ التي تحكم رؤية متميزة أطمح إلى التعبير عنها؟ ألا تتحول القواعد الصارمة التي يضعها الكاتب لنفسه إلى سجن؟ ألم تكتب كثير من الأعمال العالمية المحبوبة بحرية ما؟ هل يصل الكاتب في عمله إلى درجة من التمرس والنضج تتيح له ان يكسر القواعد التي وضعها لنفسه؟ وألا يعني هذا العمل من خلال قواعد جديدة؟ وهل يمكن أن تكون القواعد الجديدة أكثر مرونة؟

***

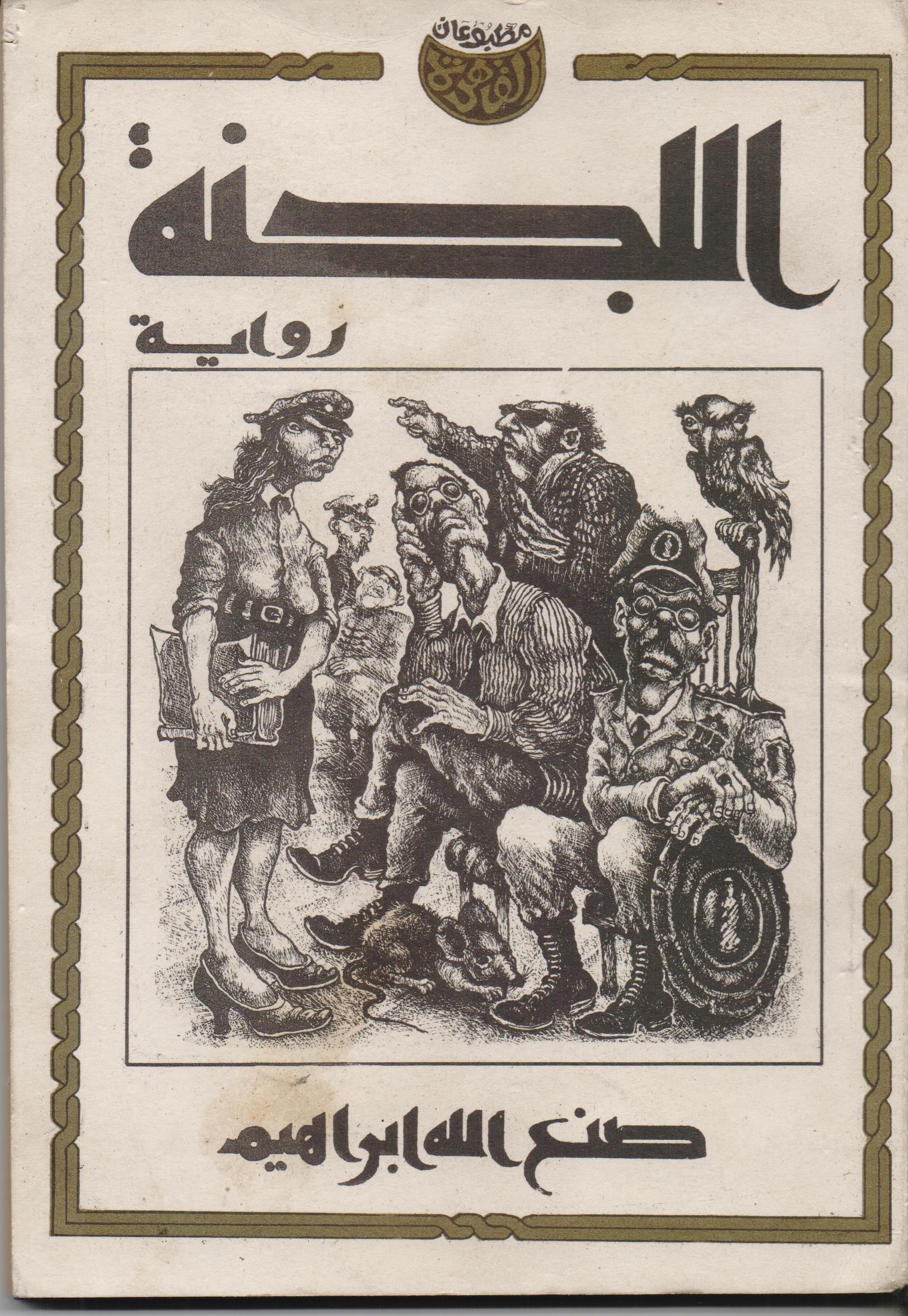

في بداية هذا العام كتبت قصة قصيرة بعنوان «اللجنة» تحولت الآن إلى رواية. وقد كتبت في إطار التمرد على كل القواعد التي سجنت نفسي في حدودها طوال السنوات الماضية. فهي أساساً مكتوبة بصورة عفوية للغاية، وان كانت محكمة من خلال قانونها الخاص. إنها ليست قطعة من الواقع تعيد أصابع الفنان تشكيلها لتصبح واقعا جديداً، فهي منذ البداية واقع مواز تماماً، على نسق التقليد الأدبي العام. هل هي «نقلة» جديدة؟ لا أعتقد. فقبلها كنت أعمل في رواية جديدة تمثل تطويراً للمبادئ التي حكمت «نجمة أغسطس… وعندما أنتهي من «اللجنة» سأعود لأواصل العمل في الرواية الأخرى ولن يعدو الأمر في حالة «اللجنة» أن يكون مجرد رغبة نزقة في التمرد على الذات.

في مقاومة رتابة الكتابة وفقاً لنهج صارم. إنها لعبة من لعب الخيال قد تتكرر أو لا تتكرر. وهي نفس الرغبة التي دفعتني لكتابة الروايات العلمية. وهي شيء مختلف عما يعرف بالروايات العلمية الخيالية. وقد كتبت منها حتى الآن أربعاً استنشر قريباً عن دار الفتى العربي (البيروتية) متبعاً نفس المنهج دراسة المادة العلمية دراسة عميقة والتعامل معها بخيال مفتوح (مع ضرورة المحافظة على الحقائق العلمية) بحيث تعطي الشكل والأسلوب الضروريين. وتصبح كل رواية مغامرة مستقلة. وفي الروايات العلمية لم يكن ثمة مجال للجملة القصيرة المحايدة أو الموجزة. إن «جبل الثلج» لا نفع له هنا. فلا بد من شرح تفاصيل هذا العالم كي يصبح مفهوماً من القارئ. ولا بأس من استخدام التشبيهات وكافة الحيل اللغوية لتحقيق هذا الهدف.

***

ثمة «صخرة» يمكن الاستناد إليها: كل شيء يخضع لما تريد أن تقوله وهي مقولة قديمة جداً يثبت تجددها كل يوم. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فلا بد من أقصى حرية في الخيال، وأقصى معرفة ممكنة بحقائق الحياة والعلم وقوانين المجتمع والتطور، والتراث العالمي والتجارب المعاصرة، وأقصى جرأة على التجريب وكر القواعد البالية واستحداث قواعد جديدة، ولا بد أساساً، وقبل كل شيء، من الصدق.

نص الشهادة التي ألقاها صنع الله إبراهيم في ملتقى الرواية العربية الذي أقيم في مدينة فاس المغربية عام 1979.

اقرأ أيضا:

رفضته الرقابة: «شرف» صنع الله إبراهيم في فيلم متعدد الجنسيات لمخرج مصري ألماني