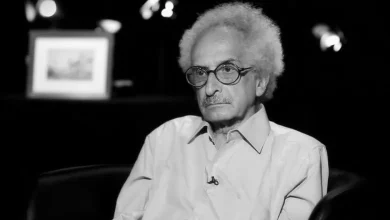

قاهرة صنع الله إبراهيم: مدينة شاحبة في زمن التحولات

ارتبط مشروع الروائي صنع الله إبراهيم (1937- 2025م)، بالقاهرة تلك المدينة التي عاش فيها معظم سنوات عمره، ومارس فيها السياسة الحركية، واعتقل في سجونها، وعاش فيها أيامه الأخيرة، الأمر الذي انعكس على كتابات الرجل المهموم بقضايا الوطن، والذي تحولت الكتابة عنده إلى مشروع يعبر عن هموم إنسان صاحب قضية، ترك لنا صورة عن مدينة تعاني من تحولات وانقلابات سريعة تتركها بلا بوصلة.

هنا يحضر حس المؤرخ الكامن تحت جلد الروائي، يقدم لنا رؤية عن المدينة مختلفة وذات نغمة حزينة متشائمة لكنها شديدة الحيوية، ربما لا تركز على تطورها العمراني، لكنها تنجح في قياس نبضها وتحديد معالم حركتها، ومكامن الخلل الذي يولد الانحراف فتظهر معالمه جلية على وجه المدينة العابس، عبر أعمال تمزج بين الخيال الأدبي والتوثيق التاريخي والنقد الاجتماعي والسيرة الذاتية.

***

ولد صنع الله إبراهيم في قاهرة تحت الاحتلال عام 1937م، رحلت والدته مبكرًا، وعاش في كنف والده، وصدى هذه العلاقة نجدها في عمله الروائي (التلصص)، الذي يحكي بعض تفاصيل الحياة اليومية في القاهرة ما بين الحربين، ثم يعطينا لمحة عن نشأته القاهرية في (يوميات الواحات) قائلًا: “في سنة 1950انتقلتُ مع أبي وأختي الصغيرة من حارة المرصفي بالعباسية إلى شارع السبكي بالدقي، قريبًا من كلية الفنون التطبيقية وجامعة القاهرة. وانتقلتُ بدوري من مدرسة فاروق الأول الثانوية إلى مدرسة السعيدية. أقمنا في منزلٍ قديم من ثلاثة طوابق“.

تزامن هذا الانتقال من أحد أحياء الطبقة الوسطى الهادئة بالقاهرة إلى حي حديث نسبيًا في الجيزة لا يزال محتفظًا بجذوره الريفية، مع غليان الشارع المصري بسبب تعقد الأزمة الاجتماعية والسياسية، الأمر الذي سيتفجر بعد فشل مفاوضات حكومة الوفد مع الاحتلال البريطاني، ليخرج مصطفى النحاس ويعلن إلغاء معاهدة 1936، لينزع أي شرعية وجود للاحتلال البريطاني، فبدأت على الفور فرق الفدائيين في مهاجمة قوات الاحتلال في القنال، فتلبدت سماء القاهرة بغيوم لا يعرف أحد عن أي مصير ستنجلي.

***

في تلك الأجواء الملتهبة كان صنع الله إبراهيم قد دخل عالم المراهقة، وبدأ يتعرف على متعة القراءة بدافع من والده، ترك لنا ذكرى لهذه الأيام عند تقديمه لنشر مؤسسة هنداوي لأعماله إلكترونيًا، قائلًا: “واكبَت سنوات مُراهَقتي نهايةَ العهد الملكي في مصر. كانت البلاد تَموج بدعوات التحرُّر الوطني من الوجود الإنجليزي العسكري، والتحرر الاجتماعي من سيطرة الإقطاع، ومن الأُمية والمرض والحَفاء! وشكَّلت هذه البيئة وجداني، وخاصةً الحديثَ عن أن المعرفة هي كالماء والهواء يجب أن تكون للجميع وبالمجَّان. وفي مغرب يوم من سنة1951م، كنا أنا وأبي عائدين من زيارة لأحد أقاربنا في شرق القاهرة.

توقفنا في ميدان العتبة لنأخذ (الباص) إلى غربها حيث نقطن. اتخذنا أماكننا في مقاعد الدرجة الثانية. نعم! كانت مقاعد (الباص) آنذاك- والترام أيضًا- مقسَّمة إلى درجتَين بثمنَين متفاوتَين للتذاكر التي يوزِّعها كمساري برِداءٍ أصفر مميز أثناء مروره على الركاب. جلسنا أنا وأبي خلف الحاجز الزجاجي الذي يَفصل الدرجتَين، وتابَعتُ في حسدٍ ركابَ الدرجة الأولى، بينما كان أبي غارقًا في أفكاره التيُ تثيرها دائمًا أمثال هذه الزيارات. قلت بحماس طفولي: سيأتي اليوم الذي يزول فيه هذا الحاجز، بل ويصبح الركوب بالمجان“.

***

شاهد إبراهيم الوجود البريطاني في مصر بعين رافضة،فعبر عن هذه الروح في عمله الفذ (1970)، يصف بدقة القاهرة البريطانية، أي الجزء الذي استقطعه الاحتلال من العاصمة المصرية وجعله مستعمرة صغيرة مغلقة على قياداته وجنوده، وجاء اختيار واجهة المدينة على النيل، لاحتكار الجمال وقصره على رموز الاحتلال كجاثوم يحكم خنق عنق القاهرة، وهو ما نجده في وصف إبراهيم في روايته مخاطبًا جمال عبد الناصر: “لا زلتَ تذكر جنود الإنجليز في القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية وقد خلعوا قمصانهم، ووقفوا بصدورهم العارية خلف النوافذ العالية في قشلاق قصر النيل الضخم الذي كان يُطل على نهر النيل، ويحتل مكان الجامعة العربية وفندق الهيلتون الآن.

وكان كوبري قصر النيل، الذي يوصل إلى تمثال سعد زغلول، يسمى كوبري الإنجليز، كما كان الكوبري التالي وهو كوبري الجلاء يسمى كوبري بديعة نسبة إلى كازينو الراقصة بديعة مصابني. كانت المنطقة كلها إنجليزية ترتفع فيها أعلام بريطانيا العظمى. السفارة والقشلاق والكنيسة الإنجيليكية تحتل مساحة هائلة. ونادي الجزيرة الذي ضم أفراد القوات الإنجليزية وعائلاتهم، إلى جانب صفوة الأرستقراطية المصرية. والمباني كلها في المربع كله إنجليزية الطراز حمراء اللون تحيطها أشجار أوروبية عالية، ولها أسقف مائلة رغم أن جو مصر لم يكن مطيرًا“.

***

مشاعر الإحباط الممزوجة بالكراهية للمحتل تفجرت في شوارع القاهرة غداة ارتكاب قوات الاحتلال مذبحة لضباط وجنود الشرطة المصرية في الإسماعيلية، ففور وصول الأنباء إلى القاهرة يوم السبت 26 يناير 1952، وقع حريق القاهرة، الذي ترك علامة لا تمحى في تاريخ المدينة، شكل محطة لا يمكن تخطيها ونجمة يناير التي لمعت في سماء الحياة السياسية المصرية لتعلن وفاة نظام مع انتظار تصريح دفنه، عبر عن هذه الروح إبراهيم بقوله في (1970): “يوم لا ينسى في تاريخ مصر الحديث عندما احترقت القاهرة إيذانًا بزوال النظام الملكي، الحريق البشع الذي دبَّره الملك بالتعاون مع الإنجليز“.

كتب حريق القاهرة نهاية النظام الملكي والاحتلال البريطاني معًا، في تلك الفترة انخرط صنع الله إبراهيم في تنظيمات يسارية فاعلة على الأرض، الأمر الذي عجل صدامه مع الزعيم جمال عبد الناصر، الذي نجح في تنفيذ انقلاب عسكري أطاح بنظام الملك المخوخ واستطاع إجبار بريطانيا على الجلاء، ثم أسس زعامته التي اصطدمت بأي محاولة لمناقشة السلطة في قرارتها، فجاء الاعتقال سريًعا لصنع الله إبراهيم وهو لما يبلغ العشرين من عمره بعده، ولم يخرج إلا بعد عدة سنوات.

***

مارس صنع الله إبراهيم السياسة كأحد كوادر اليسار، وتنقل في سكناه بين العديد من أحياء القاهرة، الأمر الذي أكسبه القدرة على متابعة تحولات الحياة اليومية في قاعدة المجتمع، لكن الاصطدام بسلطة الفرد مكلف، فتم اعتقاله، لذا نجد ذكر المعتقل حاضرًا في أعماله الروائية، وصف قلعة الجبل أو قلعة صلاح الدين يتكرر هنا وهناك، يصف المشهد في (نجمة أغسطس) قائلًا: “في بهيم الليل انطلق موكب اللوريات إلى قلب القاهرة القديم، وهواء يناير القارس يضرب آذاننا. وبدأ الطريق يصعد إلى أعلى. وفي الظلام ظهرت مباني القلعة شامخةً تشرف علينا كما تُشرف على المدينة كلها. وقال أحد ذوي التجربة إن في القلعة معتقلًا أنشأه الإنجليز ولم يستخدَم من أيامها، ودخلنا واحدًا بعد الآخر من فتحة صغيرة في بوابة خشبية ضخمة، ولأن المكان من مخلَّفات الاستعمار كانت فيه أَسِرة مريحة، وأنبأ الهواء بأننا على ارتفاع كبير، وقال حسين إنهم أخذوه من حفل زواجه، فقال آخر إنه كان سيتزوَّج الأسبوع القادم.

ورقدنا في صفين متقابلَين نتطلَّع إلى الجدران العالية والكوَّات المسوَّرة في أعلاها، ولعلها كانت القاعة التي شهدت مذبحة المماليك، عندما أتوا بالملابس الرسمية لشرب القهوة، وعندما استعدوا للخروج ليسيروا في موكب ابن السلطان أغلقت الأبواب، وذبحوا جميعًا عن بكرة أبيهم، وفوق ممشًى يشرف على ميدان المذبحة جلس محمد علي يدخِّن النارجيلة، وقبلها كان يتبادل الزيارات العائلية مع زعيمهم شاهين بك“.

***

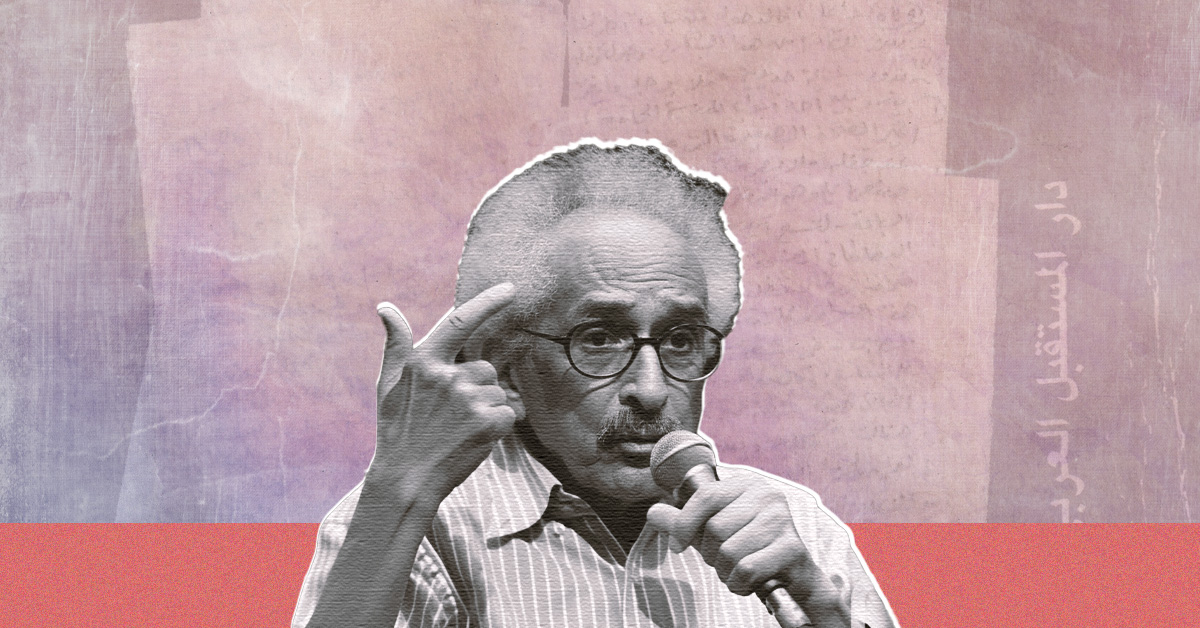

لكن يظل العمل الأشهر لصنع الله إبراهيم هو رواية (ذات) التي تحولت إلى عمل تليفزيوني حقق نجاحًا ساحقًا حين عرض في موسم رمضان 2013، الرواية تقدم مشروع الأديب الكبير في التأريخ الأدبي للمجتمع المصري بوضوح، لكن هنا نلتقي بالقاهرة مسرح الأحداث الرئيسية للرواية، التي تدور فيها تفاصيل حياة أسرة نووية مكونة من بنت اسمها ذات وزوجها عبد المجيد، ومن خلال هذه الأسرة نتلصص على التحولات التي تمر بها مصر في عصر الجمهورية.

فإذا كان خلافه مع جمال عبد الناصر يدور حول ممارسات السلطة، فإن خلافه مع السادات ومبارك هو خلاف جذري في صميم السلطة والسياسات التي انحازت للنظام الرأسمالي العالمي على حساب ملايين المصريين، لذا تبدو القاهرة في نص صنع الله إبراهيم مدينة شاحبة، فاقدة البوصلة، تستنزف أرواح ساكنيها، لا تمتلك قدرة دفع ما هو قادم، يتلاعب بها من في يده السلطة، تفتقد مناعة ذاتية لمواجهة التحولات التي تعصف بها، تبدو القاهرة كذات مدينة تلعب بها الريح وتحركها كيفما تشاء.

***

لن تجد في أعمال صنع الله إبراهيم وصفًا مفصلًا لتطور القاهرة العمراني، لا علامات مكانية بأكثر مما يتطلبه النص، لكنه يقدم روح المدينة بامتياز في لحظات صعبة على مدار عقود النصف الثاني من القرن العشرين، هي نصوص تشعر وكأن المدينة مخنوقة فيها، ربما لأن إبراهيم نفسه ألقي به في السجن لسنوات، لكن الأمر أكثر من ذلك، هذه نظرة لمجتمع المدينة الذي يواجه تحولات سريعة بفعل السلطة ومزاجها، فينتج عنها تشوهات تصيب النفوس في مقتل.

إن استحضار القاهرة في أعمال صنع الله إبراهيم ليس مقصودًا في ذاته، بل هي عملية استدعاء من أجل حشد النفوس والاستنفار، إن التزام صاحب (تلك الرائحة) جعله في توثيقه التاريخي عبر استخدام بارع للأرشيف الصحافي، يعمل على محاكمة المدينة لا كمدينة بل كواجهة لنظام، ومن هنا كانت إجادة صنع الله إبراهيم في وصف الحالة النفسية للقاهرة كمصفاة لكل عبث الحكومات المتتالية التي أفقرت العباد وخربت البلاد، فبدأت المدينة في نصوصه تائهة حائرة شاحبة، وهي أحكام لا تجانب الواقع أبدًا.

اقرأ أيضا:

صنع الله إبراهيم في مذكرات محمد ملص: يوميات «موسكو»

ملف| صنع الله إبراهيم: تجربتي الروائية