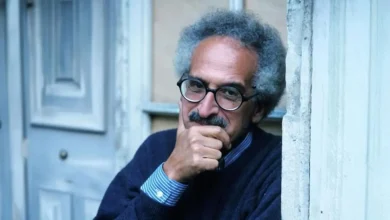

د. محمد بدوي يكتب: عندما تصبح الرواية شهادة وفضحا

يحكى صنع الله إبراهيم في واحدة من طبعات تلك الرائحة عن لحظة خروجه من المعتقل التي تزامنت مع انشغاله بالعثور على صيغة ما ملائمة للكتابة، وقادرة على احتواء هواجسه وأفكاره ومشاعره تجاه نفسه والعالم. كان قد بدأ وهو سجين كتابة بعض القصص القصيرة عن طفولته.

وبعد خروجه من السجن، بدأ يسجل يومياته، لتكون مادة لكتابة قادمة، ربما، أو لتسجيلها خشية التبدد، في سياق خروجه من المعتقل واضطراب حياته. لكنه مصادفة عرضها على يوسف إدريس، الذي كان يختار قصصًا لكتاب جدد، ويقوم بتقديمها في مجلة الكاتب. وبحدس الكاتب القلق تجاه الأشكال المستقرة من السرد، أدرك إدريس أنه أمام “عمل فني”، لا يحتاج إلا لبعض الرتوش. وهكذا نشرت تلك الرائحة بعد بعض التعديلات القليلة، وبعد اختيار إدريس للعنوان، الذي أسهم في منح النص قوامه.

وهكذا أيضًا وجد صنع الله إبراهيم طريقته في السرد، على الأقل في بداية حياته الأدبية. أعنى أنه وجد طريقة كيفية القول السردي، أو طرائق صوغ الأحداث. أنا متكلم شاهد عيان يقول الأشياء ويصفها ويكتب الحدث دون تعليق، تاركًا المجال للأشياء والأقوال أن تدل بنفسها.

** **

أما الحدث نفسه فهو ينمو “تلقائيًّا”، لأن الأنا المتكلمة تقول ما ترى وما يحدث لها دون تدخل أو تعليق، لأن الخطاب الروائي يقول لنا إنها لا تملك ما تقوله، وفي ذلك دلالة على “رفض دور الأديب الكلى المعرفة والسلطة”، وخوف من مسؤولية الكلام، بعد أن لوثت الأيديولوجيا المهيمنة جماليًّا، العلامات اللغوية والرموز، بل لعلها قامت بتزييف الواقع، أو عكست في الخطابات الروائية، على نحو رآه كثيرون من أدباء الستينيات، واقعًا مزيفًا غير الواقع “الحقيقي”.

** **

حياد السارد ظاهرة واضحة لدى كثيرين من أدباء الستينيات، ولعلها فضلًا عن ضغط الواقع وأزمة سلطة يوليو/ ناصر، قبيل 1967 وبعدها، متحددة في مصادر عدة، بل من كتب بعينها مثل كتاب إرنست هيمنجواى لكارلوس بيكر أو كتاب نحو رواية جديدة لآلان روب جرييه الذى ترجم في مصر عام 1968.

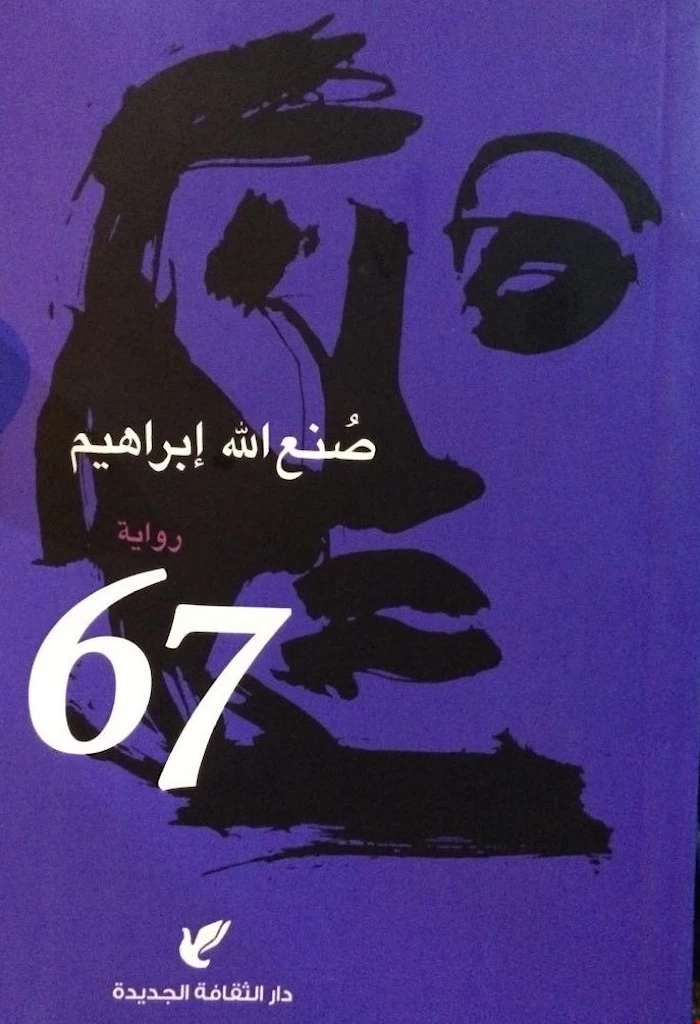

لكن تلك الرائحة و67–النص الذي بين أيدينا- فضلًا عن وسم اليوميات الماثل بجلاء، يذكرني بالفصل الأول من الصخب والعنف لوليم فوكنر. وهو الفصل المسرود من منظور الطفل المعتوه “بنجمن”. في هذا الفصل تصلنا الأحداث من منظور الطفل المعتوه، وفي خطابه تأتأة وتقطع، وانعدام للأسباب بين الأشياء، ولأن اللغة تعكس الوعي، ولأن بنجى مصابٌ في آلة الإدراك، فإن الواقع يصلنا متقطعًا، متشظيًا.

لا أعرف إن كان صنع الله إبراهيم قد قرأ الصخب والعنف أم لا. ولست مهتمًّا بإثبات تاريخية هذه العلاقة. لكنى أشير إليها، لكي أصف خصوصية الحياد السردي في كتابي تلك الرائحة و67، أعنى خصوصية استعمال إبراهيم للحياد، الذي يختلف عن استعمال مجايليه له. فالبطل في تلك الرائحة و67 مريضٌ بشكل ما.

** **

في هذين النصين تحديدًا، نحن مع إيقاع سردي ناتج عن إيقاع الحياة اليومية كما هو الحال في اليوميات. الزمن هنا عادى وغير متقطع ولا تلتبس لحظاته، لكن “الخطاب الروائي” يفرض منطقه فبرغم إيقاع “اليوم” في اليوميات فإن الكاتب يضطر أحيانًا للتلخيص أو للقفز الزمني مما يعنى أن الاختيار بين الممكنات السردية يفرض نفسه، على منشئ الخطاب. مع هذا لا يضطرب الإيقاع السردي، ومن ثم، تصبح الفجوات الزمنية، سمة خطابية، لا عيوب كتابة. بل تصبح عناصر دلالية مهمة.

على أي حال ما إن يبدأ الكاتب سرده، حتى نصبح مع أنا متكلمة وصانعة للحدث أو متلقية له، لكننا على الفور ندرك أن الأنا نهبٌ للخوف، لا لأنها بصدد فعل مهدد لها، بل لأنها واقعة تحت سلطة “المراقبة”. ثمة رائحة منبثة في الجو، ثمة هواءٌ ملوث لأن رئات الشخوص تكاد تجاهد لكي تتنفس، نكاد نشعر بها وهي تتلقف الأوكسجين بصعوبة.

** **

في تلك الرائحة البطل مفردٌ وحركته بسيطة، ومن ثم تبرز في افتتاحية النص سمة “اليوميات”، لكننا هنا في الفصل الأول مع مشهد واسع، تحديدًا مع حفلة رأس السنة، ومن ثم علينا أن نصبر قليلًا، لنبدأ في التمييز بين كل هذه الشخصيات. وخصوصًا أن آلية الحياد السردي، تكتم مشاعر السارد، فلا نرى انعكاس الأحداث عليه، كما أن هذه الآلية تخشى تلخيص الشخصية، بل تقدمها من خلال الحركة في الفضاء، حريصة دائمًا على ألا تقول إلا ما تراه الكاميرا المحايدة، وكلما توغلنا في القراءة وتراكم السرد، لمسنا الطرائق غير المباشرة في رسم الشخصيات.

فبرغم أن السارد يحاول إقناعنا بصرامته في السرد وموضوعيته فإن ذلك لا يعنى خضوعه لمنطق الحياة اليومية. إنه سارد رواية. ينتقى أحداثًا، ويستبعد أحداثًا، ويؤكد من خلال التكرار أحداثًا أخرى… إلخ.

** **

هذا الحياد السردي تدرج من هيمنة طرائق سرد اليوميات في تلك الرائحة إلى تطعيم هذه الطرائق بقليل من استراتيجيات السرد الروائي في 67مثل استخدام الأحلام والكوابيس، وظل صنع الله إبراهيم، يدعمه بالتناصات والوثائق منذ الفصل الخاص بليوناردو دافنشي في نجمة أغسطس والفانتازيا الكافكاوية في اللجنة.

ثم بتعدد الاستراتيجيات الخطابية في بقية الروايات. وهذا معناه أن الحياد السردي لم يعد مجرد طريقة في السرد، بل أصبح أيديولوجيا جمالية مفادها أن الكتابة تشهد على واقع بعينه، وغالبًا ما تدَّعى أنها تدع الأشياء تدل بنفسها ولذلك لا تحبِّذ هذه الكتابة المجاز، ولا تحب التباس الأزمنة –إلا في البنيات الصغيرة كالأحلام- ولذلك يشعر المتلقي بشُح في الوصف، وسعى متقصد إلى نفي الذات، برغم أنها المتكلم المهيمن في عمل صنع الله إبراهيم الروائي.

** **

لكن هذه الذات لا تتكلم لكي تقول أعماقها. الأحرى أنها معادية لمفهوم “الأعماق”، وتركز على “السطح”، لا لكي تغرق في تفاصيله وتجاعيده بل لكي تفضح زيفه وخواءه. دليل ذلك أننا في رواية 67 مع فضاء ضاج بالجنس ولكننا في الوقت نفسه مع جنس مأزوم، دال على رياح السموم التي تملأ الفضاء، فالرجال والنساء لا يتواصلون عبر أجسادهم، بل يفرون من الخوف، فهم في النهاية كائنات صغيرة. اغتيلت أحلامها، تقريبًا تم إخصاؤها برغم أنها ما زالت قادرة على النزو.

على أي حال يمكنني أن أقول إن هذه الرواية هي الجزء الثاني من تلك الرائحة فالبطل الذي يتحرك أمامنا واحدٌ، ليس فقط في اللغة أو فضاء “مصر الجديدة” أو ماضي السجين السياسي، وإنما وهذا هو المهم في الإحساس بالعالم وطرائق النظر إليه ومنطق تأويله.الجديد هو وسم الكاتب “المحترف” الذي يظهر واضحًا في اللغة والإيقاع واستخدام طرق الروائي في التمهيد للحدث من خلال الاستباق مثلًا.

ولذلك أشعر أن تلك الرائحة أقرب إلى الشكل المباغت المنفجر الذي يصعب تكراره، فيما تبدو –على استحياء – أن 67 أقرب إلى الانصياع لحرفة الكتابة، هذا الميل إلى المؤسسية سيظل يقوى لدى صنع الله في أعماله التالية. لكن مهما تكن التفسيرات سيظل الأدب شهادة وفضحًا، وسيظل كائن صنع الله إبراهيم حيوانًا سياسيًّا، حتى وهو يمارس الجنس، أو يقضى حاجته في الحمَّام.

** **

لقد قامت تلك الرائحة بوضع يد صنع الله إبراهيم على لقياه التي جاءت مصادفة فتعلم أن ما نقوله في اليوميات لأنفسنا هو وظيفة الرواية في سياق التجربة الناصرية. دليل ذلك استقبال القراء والنقاد للرواية، وترجمتها إلى أكثر من لغة. وهذا ما يفسر قولي السابق أن رواية 67هي الجزء الثاني من تلك الرائحة.لكن مع هذا المعنى في هذا الفضح السياسي للتجربة الناصرية -وهو أمرٌ لم يكن مثيرًا بالنسبة لي، لأنه في أدب إبراهيم وغيره من الكتاب– إلا أنني شعرت أن رواية 67 جاوزت مهمة الفضح السياسي إلى إنتاج صورة لعالم معقد، فالممارسات الجنسية في الرواية لا تنتمي إلى عالم “السياسي”، وهذا أمر طبيعي لأن “الجنس” ينتمي إلى “الثقافي”. وبذلك تتجاوز رواية 67 تخوم رواية تلك الرائحة، لأنها وضعت يدها على جراح عميقة تتصل بما يتجاوز السياسي المتغير إلى “الثقافي” الموغل في الزمان والمكان.

اقرأ أيضا:

ملف| صنع الله إبراهيم: تجربتي الروائية

صنع الله إبراهيم يجيب على السؤال: كيف أكتب؟