«نقادة» تحرس روح مصر القديمة: عندما تتحدث البيوت

في «نقادة» تخبرك الشوارع بتاريخها قبل أن ينطق به أحد، فهنا قصور صمدت أمام الزمن، وبيوت من الطين ما زالت تنبض بالحياة، ومشربيات تحرس الخصوصية، وتماسيح محنطة وقرون كباش تعلو بوابات البيوت ردءا للحسد وحماية للمنزل، كما كان يفعل الأجداد. زخارف تمزج بين القرآن والقبطية في تناغم فريد لا تعرفه إلا هذه المدينة العتيقة التي قاومت الزمن واحتفظت بروحها.. «باب مصر» يتجول في المدينة التي ما زالت تحتفظ بروح مصر.

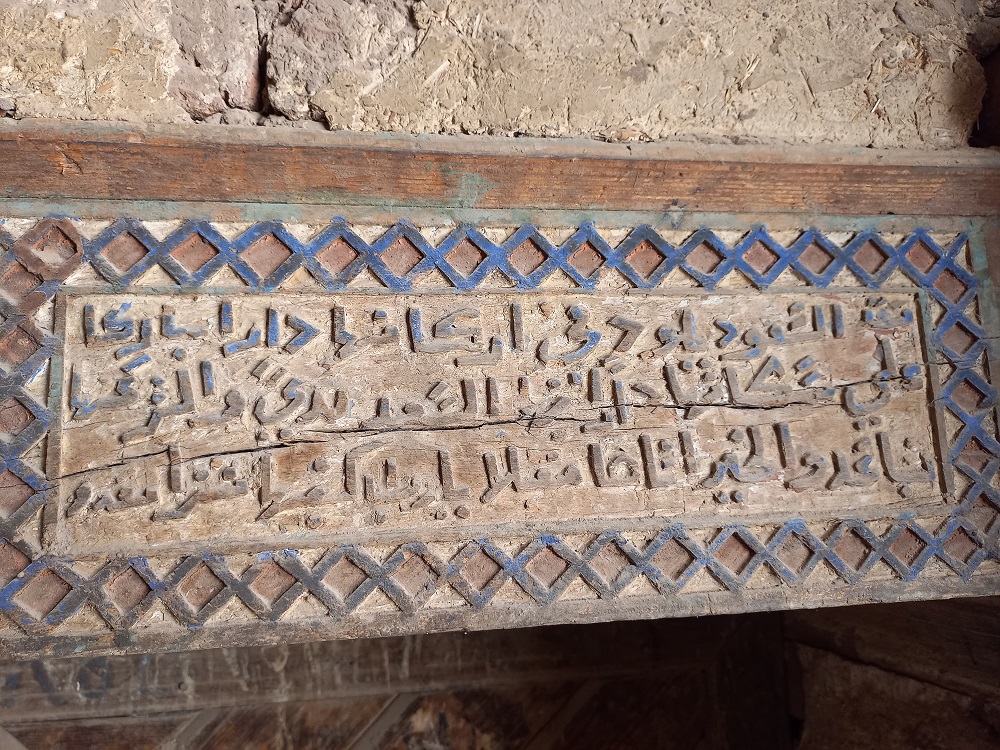

النصوص الكتابية القبطية والإسلامية

يقول أحمد يوسف، مفتش آثار إسلامية لـ«باب مصر»: “منازل نقادة، رغم صغر مساحتها وبساطة موادها المصنوعة غالبًا من الطوب اللبن، تتميز بلمسة فنية واضحة تعكس العصر الذي أُنشئت فيه”.

ويضيف: شهدت منطقة نقادة خلال الفترة العثمانية تجديدًا واسعًا لتلك البيوت، وظهر ذلك جليًا على واجهاتها. حيث استخدم الطوب المنجور الأسود والزخارف التي تمزج بين الطابع الديني والشعبي. كما ظهرت العبارات والآيات القرآنية والقبطية التي كُتبت على واجهات المنازل والأعتاب. إلى جانب أشكال الشبابيك والأبواب والمشربيات.

ويكمل مفتش الآثار قائلا: “في العصر العثماني ظهرت زخارف النجوم السداسية وبعض العناصر التي تعبر عن هوية صاحب المنزل. فالبيوت القبطية استخدمت عنصر الصليب كعنصر زخرفي أساسي. بالإضافة إلى وجود آيات قبطية من العهدين القديم والجديد، وأدعية دينية مباركة للمنزل مثل:

“بارك في هذا البيت بالبركات واملأه من خيرك”، أو أحاديث نبوية قصيرة كـ”يا داخل هذا الدار صلّ على النبي المختار”. أو حكم منقوشة على الأعتاب مثل: “سلامة الإنسان في حفظ اللسان” وغيرها.

طابع مشترك

الطابع المشترك بين هذه البيوت، سواء الإسلامية أو القبطية، ليس فقط في المضمون الديني. بل في الروح المعمارية البسيطة التي تحمل في طياتها عمقًا حضاريًا وروحيًا نادر الوجود في أماكن أخرى.

في نقادة لا تحتاج إلى كتب لتقرأ التاريخ، يكفي أن تنظر إلى واجهات البيوت، وأن تتنفس عبق الأزقة، وتُصغي إلى صوت الحجارة التي تحفظ السر منذ آلاف السنين.

عمارة البيوت القديمة تحفظ الخصوصية

يقول مفتش الآثار الإسلامية: “بين جدران الطين وأسقف الجريد تختبئ حكايات الماضي وعبق الأصالة. تلك البيوتٌ القديمة بتصميماتها كانت تتكيف بشكل كبير جدًا مع المناخ. فتوفر الدفء في الشتاء والرطوبة في الصيف”.

وأشار إلى أن المعماريين في القرون الماضية عند تصميم هذه البيوت، حرصوا على وسائل تحفظ خصوصية أهلها. فاستخدموا المداخل المنكسرة التي كانت من أهم العناصر. إذ تمنع الرؤية المباشرة من الخارج إلى الداخل، ما يعزز ستر البيوت.

كما صممت النوافذ الصغيرة لتجمع بين إدخال الضوء والهواء واحترام لحرمة البيوت. إنها عمارة تحترم الإنسان وتتناغم مع محيطه، وتقدم نموذجًا يمكن أن يُلهم معماريي الحاضر في تصميم بيوت عصرية. تراعي الخصوصية وتستثمر الموارد وتعبر عن هوية المكان وساكنيه.

وأضاف مفتش الآثار الإسلامية أن بعض المنازل استخدمت المشربيات الخشبية. وهي عنصر زخرفي عربي يعبر عن الفترة العثمانية ويراعي حرمات المنازل من حيث الرؤية. وقد صممت بزخارف نباتية مفرغة أو على هيئة أرابيسك.

ومن التفاصيل اللافتة أيضا استخدام المطارق على الأبواب بأشكال تصدر أصواتًا مختلفة. خصص أحدها للرجال وآخر للنساء، ليعرف من في الداخل جنس الطارق قبل فتح الباب. وهو ما يعكس دقة ووعي المعمار المصري القديم بمراعاة تفاصيل الحياة الاجتماعية في الصعيد وقتها.

عمارة صحية من قلب البيئة

يضيف يوسف: البناء المعماري للمنازل قديًمًا راعى الجوانب الصحية لسكانها. فغالبًا ما كان المنزل يحتضن فناءً داخليًا مكشوفًا يسمح بتجدد الهواء ودخول أشعة الشمس. مما يساهم في تعقيم المكان وتنقية أجوائه، وتزيينه بالأشجار والنباتات التي تلطّف حرارة الصيف وتمنح المكان حيوية.

ومن داخل المنازل تكشف التفاصيل عن وعي معماري مبكر بالصحة والراحة. فقد استخدمت المراحيض الصحية المزودة بفتحات تهوية و”مدخنة” خاصة لضمان تدفق الهواء دون الإضرار بالمستخدم. خاصة أثناء الاستحمام.

وأشار إلى استخدام طمي النيل في البناء، إلى جانب الطوب المنجور في زخرفة منازل الأغنياء. والحجر في بعض الواجهات والزخارف، إضافة إلى الجريد والخشب في الأسقف وروابط بين الجدران.

جسور التواصل والوجدان

في أزقة الحارات القديمة، لم تكن البيوت مجرد جدران وسقوف تأوي ساكنيها، بل كانت كائنات حيّة تنبض بالعلاقات الاجتماعية والوجدانية.

ومن أبرز الظواهر الاجتماعية المعمارية بئر المياه المشترك بين منزلين أو أكثر. حيث جاءت الجسور أو القنطرة لتربط بين البيوت، لا لتسهيل التنقل فقط، بل لتبادل الطعام والحديث والود. كثيرًا ما كانت النساء يمررن الطعام الطازج أو الخبز المخبوز حديثًا عبر هذه الجسور الصغيرة، في تجسيد حيّ للمحبة والكرم.

أما في الحارات الضيقة والمغلقة، فانتشرت السقيفة أو السبات، وهي بناء يربط منزلين من الأعلى، يتيح مرور المارة من تحته؟ بينما يتحول أعلاه إلى ملتقى للسيدات شتاءً، يجلسن تحت أشعة الشمس حيث الدفء. ويتبادلن الأحاديث بعيدا عن أعين الغرباء. وقد كان هذا الشكل المعماري شائعًا في قرى نقادة، التي تتسم بترابط سكانها وانتمائهم المشترك.

مطابخ زمان

أما المطابخ، فكانت تتسع عمدًا وتُهوى جيدًا، لاحتوائها على مواقد طبيعية تعمل بمخلفات البيئة والنار المكشوفة. ما استدعى تصميمًا مدروسًا لطرد الدخان وتخفيف الحر، ولا يخلو أي بيت قديم من الفرن البلدي. سواء في الحوش أو فوق السطح، لإعداد العيش الشمسي الذي يمثل جزءًا من الهوية الغذائية المتوارثة.

وكانت توجد بداخل المطبخ ما يعُرف بـ”الشناطة”. وهي عبارة عن أسلاك وبها قاعدة عريضة من الصاج يُوضع فيها الطعام حتى لا يفسد. أما قاعات الضيافة، فكانت حكرًا على البيوت الكبيرة، وتُوضع غالبًا في صدر المنزل حفاظًا على خصوصية أهل الدار. بينما لجأت بعض العائلات إلى إقامة المضايف العامة كعرف عائلي لاستقبال الزوار والغرباء.

أدوات الشرب

لا تكتمل صورة البيت القديم دون ذكر الزير أو الجرة أو القُلّة، كأدوات شرب طبيعية حافظت على برودة الماء ونقاوته قبل أن تعرف البيوت فخامة الثلاجات.

في نهاية المطاف، يمكن القول إن البيت القديم لم يكن مجرد مأوى، بل كائن اجتماعي متكامل، شكل فيه التصميم المعماري لغة تواصل يومية بين الناس، تعكس أصالة مجتمع عاش بتكافل وانسجام.

نقادة.. العتاقة والقدم والتاريخ

يقول محمود مدني، مدير عام الشؤون الأثرية لمناطق آثار مصر العليا: “مدينة نقادة هي مدينة مصرية قديمة يعود تاريخها إلي بديات العصر الفرعوني. وذكرت بحضارة نقادة الأولي والثانية، التي تتماشي مع حضارة البداري في أسيوط، ولها استيطان إنساني ما قبل العصر الفرعوني”.

ويضيف: تُعد من أهم المدن في صعيد مصر التي ما زالت تحتفظ بمبانيها القديمة. وتضاهيها في ذلك مدينة إسنا. وتتميز نقادة بالثراء العمراني والتراثي للبيوت القديمة. إذ يعود عمر مبانيها الحالية إلى ما بين 400 و600 عام. ويتجسد ذلك في معظم مبانيها وشوارعها التي تظهر عليها ملامح العتاقة والقدم.

كيف بُنيت؟

بُنيت مبانيها من الطوب اللبن أو الآجر، مضافا إليه حمرة الجير أو الخرسمل أو الطين. وتُبلط من الخارج بطبقة من الطفل أو مخلوط من التبن.

ويضيف مدير الآثار أن أكثر ما يميز المنازل القديمة وجود نصوص تأسيسية مكتوبة على الأعتاب الخشبية في واجهتها، مستدمة من العصر الفرعوني. إذ وثق المصري القديم حياته بنقشها على جدران المعابد، وتعد هذه النصوص بمثابة ذكرى لتأسيس المنزل، مشيرا إلى أن عدد النصوص المكتوبة على العتبات يتجاوز 200 نص.

وهو ما يشهد على حقبة زمنية مهمة في المدينة والقرى المحيطة بها. بالإضافة إلى زخرفة بعض كتل المداخل باستخدام الطوب المنجور الأحمر أو الأسود، والحجر المعصراني أو الحجر الجيري الكريمي اللون، للاستفادة من تباين الألوان بين الحجر والطوب في تشكيلات هندسية على الأبواب لزخرفة كتلة الواجهة. مما يدل على ثراء صاحب المنزل.

تفاصيل العمارة القديمة

يشير مدني إلى أنه في تلك الحقبة تميزت البيوت بوجود المشربيات، أي ستائر الخشب الخرط على الشبابيك، نظرًا لوجود الحارات والدروب والأزقة الضيقة في ذلك الوقت. مما كان يؤدي إلى كشف البيوت لبعضها البعض. لذلك استخدمت المشربيات والبلكونات المرتفعة لحجب الرؤية عما داخل المنزل. كما تم استخدام الحيوانات المجنحة وبعض الأشكال المجسدة لتزيين الأبواب.

نص قبطي على منزل جُدد قبل 200 عام

قرأ مدني – أثناء التصوير- نصا مكتوبا على عتب خشبي مزخرف لأحد المنازل القديمة، تم تجديده منذ نحو 200 عام، جاء فيه: “رأس الحكمة مخافة الله، والابن الحبيب يسر أباه. سعد سعيد وعمر مديد في العز والهنا والسرور ومد الأزمان والدهور. مجددين هذا المنزل جرجس وجرجوس أولاد أندراوس بطرس 1640 قبطية”.

وأوضح أن المنزل كان قديم جدًا وتم تجديده منذ أكثر من قرنين، واستخدم في فترة لاحقة كعصارة زيوت مشهورة وكبيرة، ولكن تم إغلاقها في العصر الحديث.

وأشار إلى أنه من فقه المعمار في تلك الفترة أن المنازل الواقعة عند تقاطع الشوارع كانت تشيد بعمود مزوي به مكان مخصص للإضاءة لتسهيل مرور المرة نظرا لضيق الشوارع، وكان الأهالي قديمًا يراعون حق الطريق ثم يربعون منازلهم في الأدوار العليا.

طوخ.. من القرى التاريخية

من القرى القديمة في نقادة قرية طوخ، والتي تعني “الدرب الغربي” نظرًا لوقوعها على الضفة الغربية للنيل. وتتميز بقدم مبانيها وقصورها ومساجدها، حيث يوجد بها المسجد العتيق في قلب القرية، وتلتف حوله القصور والمنازل القديمة، من أبرزها قصر العمدة نشأت الذي كان يحكم القرية القرن الماضي.

قصر العمدة نشأت.. أشهر قصور طوخ

يقول العمدة أيمن نشأت، ابن مالك القصر، إن القصر أسسه محمد عبد اللاه بك، جد والده، ويعود تاريخ بنائه إلى بدايات القرن الماضي. وقد شيد على مساحة كبيرة بقرية طوخ جنوب محافظة قنا، ويتكون من ثلاثة طوابق بسقف من جريد النخيل، ويضم كل طابق ثماني غرف.

يحتوي الطابق الأول على استراحة وصالون وبلكونتين، إضافة إلى باب خلفي آخر، وما تزال جدران القصر تحتفظ بعدد من الصور التذكارية، من بينها صورة لجده مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح أيمن أن للقصر حديقة واسعة تبلغ مساحتها نحو 8 قراريط، كانت تزرع بمختلف الأشجار المثمرة، كما كان القصر مقرا للعمودية حتى وفاة والده قبل سنوات.

قصر الدكتور صلاح بطوخ

تضم القرية أيضا قصر الدكتور صلاح، الذي يقع في وسط القرية، ويتميز بأبوابه القديمة المزخرفة والأعمدة الكورنثية، ويغلب عليه اللونان الأبيض والبني. كما تضم القرية عددا من القصور الأخرى التي بنيت على الطراز التراثي ذاته.

قرية الخطارة

من أقدم القرى في نقادة قرية الخطارة، التي تطل على الجهة الغربية للنيل، وتقابلها على الناحية الشرقية مصانع السكر والورق بمركز قوص. هناك يمكنك أن ترى قصر العمدة ياسر، الذي يحتفظ بمقتنيات بسيطة تعود للعائلة. لا يزال القصر قائما حتى الآن، وتحتفظ به العائلة كتراث خاص، يتكون من طابقين، وتزينه شبابيك طولية، وله باب رئيسي خشبي قديم، وسقف تحيط به كسوة خشبية مزخرفة، ويضم عددا من الغرف، من بينها غرفتان كبيرتان للضيوف.

يتوسط القرية المسجد العتيق، الذي يتميز بمئذنته الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى نحو 40 مترا، ويضم منبرا قديما يعود إلى تاريخ تأسيس المسجد في بدايات القرن الماضي. وتحتوي المئذنة على سلالم ضيقة من الطين والحجر، مظلمة عند الصعود إليها، لكن من أعلاها يمكن رؤية الشرق والغرب، حيث تظهر مدينة نقادة وقوص وجميع القرى المحيطة بهمها.

يقول محمود عليان، أحد أبناء القرية: “القرية قديمة وبها منازل عتيقة جدًا بعضها مغلق، لكنها ما زالت تحتفظ بطابعها الأصيل. كما توجد في بعضها النوارج التي كانت تستخدم في الإنتاج الزراعي، وغرف لتشوين الغلال، نظرًا لاشتهار القرية بالزراعة”.

أبراج الحمام.. تحف معمارية

يضيف أحمد عبد اللاه أن حكاية الأبراج والمنطقة التي شيدت فيها قديمة قدم تلك المباني نفسها، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة كانت تعرف قديما باسم “الأرض العسرة”، لكونها مرتفعة عن باقي الأراضي حتى لا يغمرها فيضان النيل.

وبحكم عمل الأهالي في الزراعة واحتياجهم إلى السماد العضوي الناتج عن روث الحيوانات والطيور- ومنها الحمام- جاءت فكرة بناء تلك الأبراج. ويتابع عبد اللاه أن طريقة بناء الأبراج كانت مميزة، إذ كانت تقام فوق المنازل، سواء في الطابق الأول أو الثاني، بينما استخدمت الطوابق السفلية للمعيشة أو كمكان لتربية المواشي.

أما عن أسلوب البناء فكان يعتمد على الطوب اللبن وجذوع النخيل، مع وجود فتحات فخارية في الجدران لدخول الحمام، وأخرى صغيرة للتهوية أثناء وجود الطيور داخل الأعشاش. ويضيف: “كانت الأبراج تستخدم في اتجاهين: الأول اقتصادي لتربية الحمام وبيعه أو استهلاك لحمه، والثاني زراعي لاستخدام مخلفاته كسماد”.

في ذلك الوقت، كان الحمام الجبلي هو السائد، إذ لم يكن الحمام البلدي منتشرا بعد، نظرا لأن معظم الأبراج كانت في مناطق غير مأهولة بالسكان. ويرجع تاريخ بناء تلك المنازل إلى عام 1870م، وهو العام الذي شيدت فيه منازل منطقة نجا دوبي بالخطارة.

كوم الضبع

تعد كوم الضبع من القرى العريقة التي يعود تاريخها لعصور حضارة نقادة الأولي والثانية. ويقع في قلبها البيت اليدوي، وهو مشغل فني تعمل فيه سيدات من صانعات “الفركة”، ينتجن قطعا نسيجية من الطرح والسجاد اليدوي، تتميز بجودتها ولمساتها الفنية الفطرية.

ويشير عبد الله إلى أنه قبل نحو عشر سنوات، كان بالقرية عدد كبير من البيوت القديمة ذات الأعتاب الخشبية المنقوشة على واجهاتها، لكن تم هدم معظمها، ولم يتبق منها الآن سوى عدد قليل. كما لا يوجد إلا برج حمام واحد فقط، حيث تم إزالة معظم الأبراج من القرية.

اقرأ أيضا:

من الطفولة إلى الشيخوخة.. رحلة «عم محمد» مع نسيج «الفِركة»

«قصور بهجورة».. حكايات الثراء القديم بين الفخامة والنسيان

بعد 52 عاما.. أبطال من قنا يروون حكايات العبور في نصر أكتوبر