ممدوح صقر يكتب: الحرف في السينما المصرية.. حوار المشربية والخيامية

لماذا نلجأ إلى السينما؟

يأتي كتاب «السينما ليه؟» ليُجيب عن هذا التساؤل عبر قراءةٍ تتجاوز حدود التخصصات، كاشفًا كيف يتحول الفضاء العمراني في مصر إلى مسرحٍ حيٍّ للهوية، وكيف تغدو المدينة «سردية بصرية» تتنفس معنا. وعلى ضوء هذه الرؤية، ينسج محررا «عمر زهران» و«طاهر عبد الغني» خارطة طريقٍ لمجالٍ بحثي ناشئ، تتجاوز فيه السينما دورها الترفيهي، لتصبح أداةً فاعلةً لصناعة الوعي العمراني، وذاكرةً تحفظ التراث من التلاشي والنسيان. اخترنا أن ننشر فصول من الكتاب الذي يصدر خلال أيام عن دار المرايا، ولن يكون متوافرا في معرض الكتاب، بسبب منع الدار من المشاركة في المعرض للعام الثاني على التوالي. هنا. دراسة ممدوح صقر.

المشهد الافتتاحي:

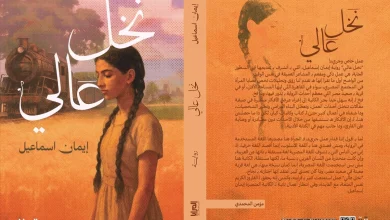

مرّ بي ابني بينما كنت أجلس مستمتعا بمشاهدة فيلم (زقاق المدق)، فتساءل ساخراً إذا كنت ما أزال أشاهد أفلام “الأبيض والأسود”؟ لم أنتبه لتعليقه، فتمادى قائلاً: “ما هذا؟ جالستان في سجن؟”. التفتُّ إليه مندهشاً: “سجن؟ أي سجن؟ ألا تعرف المشربية؟”.

“مشربية!” رددها ابني البالغ من العمر واحد وعشرون عاماً باستنكار، وغمغم فيما معناه أنه لا يعرف. تحليت بالصبر وأشرتُ إلى الساتر الخشبي أمامنا والموجود في بيتنا قبل أن يولد هو، وقلت بكل هدوء: “هذه تسمى مشربية”؛ لم ترتسم على وجهه أي بوادر اهتمام. فعاجلته مشيراً إلى معلقة تزين الجدار في نفس الغرفة: “أما هذه فتسمى خيامية”. رد مستنكراً: “خيامية!!!”. أجبته بنفس النبرة الهادئة وبدوت كمن يقرأ من كتاب: “الخيامية فن مصري أصيل تميزت به مصر عن باقي دول العالم، وترجع كلمة خيامية إلى الخيمة…”. انصرف قبل أن أكمل جملتي.

***

تركني وسط دوامة من التساؤلات عما يجعل الشخص منقطعاً بهذا الشكل عن تراثه الثقافي والفني، خاصة إذا كان عاش وتربى في المنزل الذي تغطي نافذته مشربية وتزين إحدى جدرانه قطعة مبهجة من الخيامية. لم استشعر أن هذا القدر من عدم الاهتمام حالة خاصة به، بل اعتبرتها حالة عامة لعدم معرفة وتقدير تراثنا الثقافي، بل وتجاهله عمداً. كم سخر مني هو وأخوه بل وبعض أصدقائي وهم يصفوني بـ “مجنون التراث”.

أيجيب على الجميع التجول في شوارع وأزقة القاهرة الإسلامية والتنقل بين الدرب الأحمر والخيامية لمشاهدة الحرفيين يتفننون في صنع المشربيات وقطع الخيامية؟ أم أن مشاهدة أحد أفلامنا يضع تلك الحرف في سياقها الطبيعي، سواء كانت في ديكورات منازل أصحاب الطبقات المتوسطة أو الشعبية في المدن أو حتى بعض الطبقات العليا في الريف؟ ألا تعوض السينما القصور الحاد في إلمام معظم الشعب بتراثه الفني والحرفي المعاصر وذلك الذي يقاوم الاندثار؟

***

ربما لا يدرك معظم المشاهدين بشكل واعٍ أن معرفتهم وتعلقهم ببعض الحرف التقليدية يرجع إلى أفلامنا السينمائية؛ فمن مشهد مؤثر في أحد الأفلام انطبعت في ذاكرته المشربية، ذلك القاطوع الخشبي، الفاصل الذي لا يفصل تماماً، الساتر الذي لا يستر تماماً، بل يخلق حالة رمادية من الاتصال والانفصال.

فلاش باك….

اسمحوا لي أن أحدثكم بلغة الفن السابع، وأعود بالزمن لأكثر من ثلاثة عقود ونصف، حيث وقفت مشدوهاً أمام التليفزيون أشاهد لقطات للقباب والقبوات والحوائط الطينية والحجرية والمشربيات الخشبية الدقيقة في فيلم تسجيلي عن شيخ المعماريين الراحل “حسن فتحي”. فتحت لي هذه الدقائق آفاقاً واسعة من الجمال. تعلقت بعمارتنا التاريخية والشعبية بعد هذا الفيلم أكثر وأكثر، وازداد تقديري لمفردات الحرف التراثية من أعمال معادن أو أخشاب أو أحجار أو نسيج وخزف من هذا العمر المبكر.

وسؤالي هنا يتلخص في ما إذا كانت السينما المصرية قد قدمت الحرف اليدوية التقليدية بأسلوب واقعي في أكثر الأحيان، أم وقعت في فخ الديكورات الفلكلورية الفجة في بعض الأفلام؟ وبالطبع فإن تقديم وتناول تلك الحرف يتناسب مع جودة العمل السينمائي ككل.

وباستعراض عدد محدود جداً من الأفلام المتميزة في تاريخ صناعة السينما المصرية، باختلاف موضوعات ونوعيات هذه الأفلام، نجد أن الحرف التقليدية قد تم تناولها بأسلوب جيد جداً ساهم في حفظها في الذاكرة الجمعية للمصريين ومد عمرها لعدة سنوات أخرى، رغم تعرض معظم تلك الحرف لخطري الاندثار أو الابتذال في التصميم والتنفيذ والخامات المستخدمة.

عودة إلى مشربية زقاق المدق:

كلما ذُكر فيلم (زقاق المدق) انطبعت في خيالي مشاهد حميدة وأمها (شادية وعقيلة راتب) وهما جالستان في المشربية المطلة على الزقاق. شكلت تلك المشربية نظرة البطلة للزقاق بأكملها، وبالتالي رأى المشاهدون الزقاق من خلال فتحات تلك المشربية. تعددت المشاهد بين البطلة وأمها وشكلت المشربية فيها الخلفية، ولكنها كانت خلفية كاشفة لما يجري حولهما في الزقاق. بدت حركات البطلة القلقة كمن اختنقت من ضيق المشربية بل ومن ضيق الزقاق كله وتاقت للخروج لشوارع القاهرة الواسعة.

فيلم زقاق المدق من إنتاج عام 1963، عن قصة لنجيب محفوظ، ومن إخراج حسن الإمام، تدور أحداثه في عام 1944 ويستعرض حيوات بعض ساكني الزقاق التابع لحي الأزهر؛ حي تاريخي كونه قلب القاهرة الإسلامية، ولكنه بلغة السينما وأهلها “حي شعبي”. هكذا صورت لنا السينما منزل إحدى فقيرات الحي -كما كانت تشتكي ابنتها حميدة- بمشربية بديعة تمكن ساكنيه من الإطلال على الحي والاطلاع على أخباره.

***

تقنياً، قد لا تكون هذه المشربية مطابقة للمشربيات الحقيقية وإنما كانت قطعة ديكور سينمائي؛ فكما تراءى للمشاهد، تتكون من قاطوعين جانبيين ثابتين من “الخرط” بينما يتكون المنتصف من فتحة تمكن مستخدمها من الإطلال على الخارج، واستخدمت تقنية “المنجور” في الجزء الأوسط. هكذا جمعت هذه المشربية المحورية في أحداث الفيلم تقنيتين من التقنيات المستخدمة في الأعمال الخشبية، وهما: تقنية الخرط، وتقنية المنجور.

كلا التقنيتين بدأتا وانتشرتا في مصر وتم الاعتماد عليهما لصنع المشربيات أو السواتر الخشبية التي كانت من المفردات المميزة للثقافة الشعبية المصرية. والهدف من هذه السواتر الخشبية هو إضفاء الخصوصية على ساكني المنزل، فلا يمكن رؤية من بالداخل بينما يتمكن السكان من رؤية الخارج، بالإضافة إلى السماح بدخول الإضاءة والتهوية الطبيعية من خلال شكل جمالي.

***

وقد لا يستطيع غير المتخصصين فهم الفارق بين المنجور والخرط باعتبارهما يؤديان نفس الغرض، إلا أن تقنية المنجور أقدم من تقنية الخرط، على الرغم من انتشار الخرط الذي يعرفه الناس بالمسمى غير الدقيق (الأرابيسك). وتكاد تقنية المنجور أن تندثر على الرغم من بعض محاولات الحفاظ والتدريب عليها.

فالخرط -كما يوضح الاسم- هي تقنية تعتمد على “خرط” أجزاء صغيرة من الخشب بمقاسات محددة وتركيبها ببعض لصنع السواتر، أما المنجور فيعتمد على قطع خشبية مسطحة يتم تجميعها على زوايا معينة مما يخلق فتحات مختلفة الأشكال والمقاسات، ولا يتم استخدام الغراء ولا المسامير في كلتا التقنيتين.

هكذا استطاع مهندس الديكور “حلمي عزب” أن يوثق تقنية هامة من تقنيات الأعمال الخشبية، قد لا يستطيع المتجول في أحياء القاهرة رؤيتها بسهولة إلا إذا وقف أمام واجهة الكنيسة المعلقة بحي مصر القديمة، أو حالفه الحظ أثناء تجواله في شارع سوق السلاح بحي الدرب الأحمر.

مشربيات “بين القصرين” و “قصر الشوق“:

لم يقتصر ظهور المشربيات على فيلم (زقاق المدق)، إذ يكاد لا يخلو فيلم تدور أحداثه في الأحياء الشعبية -أو إذا أردنا الدقة الأحياء التاريخية- من وجود المشربية كعنصر أساسي من طابع وروح المكان. ومن أهم الأفلام التي لعبت فيها المشربية عدة أدوار فيلم (بين القصرين) المأخوذ عن الجزء الأول من ثلاثية أديبنا العظيم نجيب محفوظ، والفيلم من إخراج حسن الإمام وإنتاج عام 1964.

تعددت المشربيات في هذا الفيلم فظهرت كـ “كومبارس” صامت أو ممثل مساعد أو بطل رئيسي. ففي فيلم (بين القصرين) ظهرت المشربيات البارزة في اللقطات الخارجية للحارة مرات ومرات، بالإضافة إلى ظهورها كوسيلة اتصال وانفصال بين بنات السيد أحمد عبد الجواد والعالم الخارجي.

***

كانت المشربية أكثر حنواً على جارتهم “مريم” التي اعتادت الإطلال من فتحاتها بحرية لا تقارن بسجن جارتيها! مشربية بديعة أخرى شهدت لحظات الغرام بين بطل الثلاثية “السيد أحمد عبد الجواد” والسلطانة “زبيدة”. هكذا تعددت رسائل مشربيات مهندس الديكور العبقري “شادي عبد السلام”؛ فأحدهم نقلت لنا حالة الأسر والمنع، وأخرى نقلت لنا حالة حرية نسبية، أما الأخرى فنقلت لنا مجلس غرام يضاهي خيال رسامي حركة الاستشراق.

استأنف الأستاذ شادي عبد السلام استخدامه للمشربية بنفس الذكاء في الجزء الثاني من الثلاثية؛ ففي فيلم (قصر الشوق) إنتاج عام 1967 وإخراج حسن الإمام أيضاً، عبرت المشربية أكثر من أي عنصر آخر عن الحارة أو أحياء القاهرة التاريخية، وكان اختفاؤها من فراغات فيلا حي “جاردن سيتي” -حيث اقتادت أحداث الفيلم كمال- بمثابة الإعلان عن اختلاف السياق الاجتماعي والثقافي. وهكذا باحت المشربية بالكثير في منازل حي قصر الشوق، وباختفائها من لقطات حي جاردن سيتي تماهى المشاهد مع البطل في حيرته واغترابه.

الخيامية… سرادق أفراحنا وأحزاننا:

لم تكن المشربية هي العنصر الوحيد شديد المصرية الذي تم استخدامه في الأفلام، إذ ربما نافستها “الخيامية” في كثير من الأحيان. والخيامية هي من أبرز الفنون التقليدية المصرية، إذ تمثل مظهراً جمالياً وتراثياً متجذراً في الذاكرة الشعبية الجمعية للمصريين.

يقوم هذا الفن على حياكة وتطريز الأقمشة الملونة يدوياً باستخدام خامات قطنية، حيث تُقص الأشكال الهندسية والزخارف النباتية ثم تُخاط بدقة على قماش أساسي ذي لون واحد، فينتج عن ذلك لوحات قماشية ثرية بالزخارف. ولقد ارتبط فن الخيامية بالعصرين الفاطمي والمملوكي في مصر، حيث ازدهرت صناعة الخيام المزخرفة والسرادقات التي كانت تُستخدم في الاحتفالات الدينية وكسوة الكعبة المشرفة.

***

ومع مرور الوقت، تحولت الخيامية من مجرد فن وظيفي لصناعة الخيام إلى فن زخرفي قائم بذاته، ثم إلى رمز بصري للفضاءات الشعبية المصرية. إلا أنه للأسف لم تعد الخيامية التقليدية تستخدم الآن في سرادقات العزاء والأفراح والمناسبات السياسية كالانتخابات، بل تم استبدالها بنسيج مطبوع يتميز برخص سعره الشديد بالمقارنة بالخيامية الأصلية، كما يتميز -وللأسف- بتدني مستويات كلاً من الخامة والتصميمات الزخرفية من حيث الجودة والإتقان.

هكذا كانت الخيامية فناً تراثياً بصرياً غنياً بالدلالات، لم يقتصر على تزيين الشوارع أو الاستخدام في المناسبات المختلفة، بل انتقل إلى شاشة السينما ليؤدي وظائف جمالية ورمزية متعددة. فأصبح وجودها بمثابة خطاب بصري له تاريخ اجتماعي وحضاري متجذر؛ إذ ارتبطت بالمناسبات الدينية والاجتماعية كالأفراح والموالد والجنازات، بل وأيضاً سرادقات الانتخابات والدعاية السياسية.

هذا الارتباط جعلها مادة مثالية للسينما الواقعية التي تسعى إلى تصوير المجتمع المصري بأبعاده المختلفة، والتي تحرص على استدعاء التراث الشعبي داخل الفيلم السينمائي. فهذا التراث البصري، بما يحمله من ألوان صارخة وزخارف متشابكة، شكّل عنصراً خصباً للسينما التي تسعى إلى خلق فضاءات مقنعة وذات دلالات رمزية. فالخيامية ليست محايدة، بل تحمل معها تاريخاً اجتماعياً يربطها بالفرح والحزن والاحتفال والموت، ما يجعلها عنصراً مثالياً للسينما الباحثة عن المصداقية والرمز.

خيامية عزاءات فيلم (شيء من الخوف):

يُعد فيلم (شيء من الخوف) إنتاج عام 1969 وإخراج حسين كمال، أحد أهم الأفلام السياسية الرمزية في تاريخ السينما المصرية، إذ نجح في تقديم خطاب نقدي مستتر للسلطة عبر قصة رمزية تدور أحداثها في قرية افتراضية يحكمها الطاغية “عتريس”. وأرى أنه من أهم العناصر البصرية التي منحت الفيلم عمقه الرمزي حضور فن الخيامية، الذي لم يُوظَّف كديكور جمالي فحسب، بل كعلامة ثقافية ترتبط بالفضاء الشعبي، وتخدم الرسائل الرمزية للعمل السينمائي.

وعندما استُحضرت الخيامية في (شيء من الخوف)، فإنها لم تُستَخدم بمعزل عن رمزيتها كفضاء جمعي تتقاطع فيه مظاهر الحياة اليومية بالفن؛ فتم استخدامها كجزء من بناء عالم قروي مصري ذي هوية بصرية واضحة، تُجسِّد العلاقة المعقدة بين الفرد والجماعة، وبين السلطة والشعب.

***

في مشاهد الفيلم، يظهر توظيف الخيامية بشكل خاص في الخلفيات التي تواكب التجمعات الشعبية، مثل لقاءات أهل القرية أو في مشهد العزاء. لم تضف النقوش الزخرفية المتعددة طابعاً احتفالياً، إذ كان حضورها في سياق يتسم بالخوف والقمع. فالمشهد المشبع بالزينة التي عادة ما ترمز للبهجة، يهيمن عليه التوتر والرعب نتيجة طغيان “عتريس”.

هنا، تتحول الخيامية إلى أداة بصرية لنقد ازدواجية الخطاب السياسي: المظاهر الاحتفالية أو فراغات تجمع أهل القرية، التي تخفي تحتها واقعاً من الاستبداد. كما منحت الخيامية المشاهد إحساساً بالمكان المصري الأصيل، بعيداً عن الديكورات المصطنعة للقرية.

خيامية أفراح فيلم (خلي بالك من زوزو):

ومن الصراع على السلطة والقهر الذي عايشته القرية في (شيء من الخوف)، تصاحبنا الخيامية ولكن في سياق شديد الاختلاف، حيث يأخذنا حسن الإمام إلى دنيا الراقصات والعازفين في رائعته (خلي بالك من زوزو) الذي قدمه عام 1972، والذي يعد أحد أهم الأفلام الاستعراضية في تاريخ السينما المصرية.

لا يقتصر تميز الفيلم على قصته الخفيفة التي تمزج بين الرومانسية والكوميديا الاجتماعية، بل يتجلى أيضاً في استخدامه الذكي للعناصر البصرية الشعبية، وعلى رأسها فن الخيامية. وُظفت الخيامية في الفيلم كجسر يربط بين ثقافة الشارع المصري الشعبي وبين الخطاب السينمائي التجاري الموجه إلى جمهور واسع.

***

ظهرت الخيامية في مشاهد متعددة من الفيلم، خصوصاً في الاستعراضات التي أدتها سعاد حسني. وفي هذه المشاهد، لم تكن الخلفيات مجرد عناصر ديكورية صامتة، بل لعبت دوراً محورياً في تعزيز الهوية البصرية للعمل. الألوان الزاهية والنقوش المتكررة خلقت فضاءً بصرياً ديناميكياً يتناغم مع الحركة الاستعراضية للممثلة والراقصين. هذا التوظيف منح المشاهد إحساساً بالاحتفال الشعبي.

لم تكن الخيامية في الفيلم مجرد ديكور، بل علامة ثقافية تعبر عن الفضاء القاهري، خصوصاً في الأحياء الشعبية التي كانت تستضيف السرادقات والمناسبات. وحينما تظهر الخيامية خلف البطلة، فإنها تؤكد على علاقة البطلة بجذورها الشعبية، في مقابل محاولتها الاندماج في طبقة اجتماعية أرقى من خلال التعليم الجامعي. هنا، تعمل الخيامية كأداة تذكير مستمرة بالانتماء الطبقي والثقافي للشخصية، وتضفي بُعداً واقعياً على الصراع الدرامي الداخلي.

مشهد النهاية:

في رحلتي القصيرة لرصد الحرف التقليدية في السينما المصرية، طفت بالحارات الشعبية بمشربياتها الخشبية العتيقة، عبرت على سرادقات الأفراح والعزاءات المزدانة بقطع الخيامية ذات الزخارف المنمنمة، وشردت في ريفنا المعطاء قبل أن أمر على بيوت البسطاء من أهل بلدي وأحييهم وأتشارك معهم الأخبار حول أكواب الشاي.

ودعت أديبنا نجيب محفوظ وزملاءه، ومخرج الروائع حسن الإمام وزملاءه وغيرهم الكثير والكثير من أطقم العمل المتعددة في تلك الأعمال الخالدة التي عبرت بصدق عن حالات متنوعة من الوهج والألق الفني الشعبي الحقيقي.

***

لم تكن تلك الأفلام مجرد استحضار لروايات أدبية أو لأفكار كتاب ورؤى لمخرجين فحسب، بل كانت تعابير صادقة عن مجتمعنا المصري بما اعترته وما تعتريه من متغيرات ومشكلات تعصف بأبنائه، فترفع بعضهم للقمة وتهوي بأكثرهم في القاع. ومثلما عبرت تلك الأفلام عن لهجتنا، ذائقتنا، حسنا الفكاهي بل وحتى إيقاع جملنا وصخبنا.

عبرت أيضاً عن فنوننا وحرفنا التقليدية؛ فظهور المشربيات أو الخيامية والحصير والكليم والقلل الفخارية والشموع والصواني النحاسية وغيرها لم يكن ظهوراً فلكلورياً فجاً أو حتى متكلفاً، بل تم استخدامهم في معظم الأحيان استخداماً منطقياً ليعبر ببساطة وحساسية عن أجواء الحارة والقرية وفضاءات أسر الطبقات المتوسطة بل وحتى الأسر المعدمة.

عبرت السينما المصرية بصدق عن فنوننا وحرفنا التقليدية، وما زال المهتمون بهذه الحرف يتلمسون ظهور هذه المشربية أو تلك القطعة من الخيامية بشوق في أحد الأفلام. وكما نستعين بأفلامنا لتأريخ الأحداث والأماكن، ما زال في إمكان الأفلام أن تؤرخ للحرف التقليدية المصرية وتثبت وجود تلك التي اندثرت أو التي شارفت على الاندثار.