صنع الله إبراهيم يجيب على السؤال: كيف أكتب؟

ليس من السهل أن يتحدث الكاتب عن تجربته، فهو عندما يفعل، يكون كمن يشق طريقه وسط غابة من الأغصان المتشابكة، يحتاج تخليصها من بعضها بعضاً إلى جهد وبراعة، فضلا عن تعيين نقط البدء.

وربما كانت العوامل الخارجية المؤثرة في مسيرة الكاتب، خير مدخل لهذا الحديث. فهي أقل استعصاء، فضلاً عن أنها عادة ما تكون مشتركة بين عدد من الكتاب، بل جيل منهم بأكمله. فلم أكن أنا وحدي الذي تفتح وعيه على غليان بداية الخمسينات، وشهد مولد التيار الواقعي الجديد في الشعر والقصة والرسم والنحت والموسيقى.

ها هي برجوازية جديدة فتية تستولي على السلطة بواسطة الجيش، وتشتبك في صراع ضار مع الاستعمار والإقطاع. وها هو محمود أمين العالم يخوض مع عبد العظيم أنيس المعركة الشهيرة ضد طه حسين والعقاد دفاعاً عن الدلالة الاجتماعية للفن والأدب وعن وحدة الصياغة والمضمون في العمل الفني. ويوسف إدريس يكتب قصصه الأولى بلغة عصرية لا تأنف من استخدام العامية، مصوّراً، هو والشرقاوي، حياة الريف الحقيقية لا السينمائية. وإحسان عبد القدوس يعرّي زيف الأخلاق السائدة من خلال تناول عصري لعلاقة الرجل بالمرأة. ونجيب محفوظ، بعد مجاهدة شاقة للأسلوب واللغة، يكتب ثلاثيته الخالدة.

***

لكن الواقعية الجديدة لم تلبث أن تكشفت عن وجه غير واقعي بالمرة. لقد تقدمت القيادة الفتية للبرجوازية بمشروع قومي طموح للمستقبل، قوامه الاستقلال الوطني والوحدة والتنمية القائمة على التصنيع والعدالة الاجتماعية.

وكان من الطبيعي أن تتجمع في هذه النهضة العارمة مجموعة من التناقضات الفريدة على مستويات مختلفة، منها ما بدا شديد الالتباس. فالعمال، على سبيل المثال، يشاركون في إدارة المشروعات، بينما القهر البوليسي الذي تطلبه الصراع الضاري ضد الاستعمار والرجعية يطول أيضاً من يجرؤ على الاختلاف أو المشاركة.

شيئاً فشيئاً بدا الواقع أكثر تعقيداً من مجرد أغنية للنضال ضد الاستعمار ومن أجل المستقبل، وسادت المجتمع حالة من الاستلاب، وتكشفت الواقعية الجديدة عن رومانسية ضحلة، لم تلبث أن فقدت مصداقيتها وجاذبيتها.

وتبدى شيء من الشبه بين حالة الاستلاب التي عرفها المجتمع، وتلك التي شهدتها مراكز الحداثة الغربية قبل ذلك نتيجة لأسباب مغايرة مرتبطة بانسحاق الإنسان أمام الآلة والدولة، وتهاوت الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، وقد انعكست تلك الأزمة على الرواية الغربية، فلم يعد التسلسل الزمني المألوف يفيد فهم الواقع، ولا الحبكة التقليدية. راوحت الرواية التقليدية مكانها لمغامرات تعتمد التغريب والغموض، وتخاصم الحدث والتشخيص السيكولوجي، والانفعال.

***

وكان حتماً أن تتأثر الرواية العربية بهذه التطورات بحكم وسائل الاتصال الجديدة التي أوشكت أن تزيل الحدود والقيود، وبحكم أوجه الشبه بين الأزمة هنا والأزمة هناك، وبالتحديد بين النتائج هنا والنتائج هناك، لأننا لا ننسى أبداً أن أزمتنا هي وليدة مجتمع يتجه إلى التصنيع، والأزمة هناك وليدة مجتمع يعاني من نتائج التصنيع.

انطلق نجيب محفوظ في تجاربه مع تيار الوعي، وتعدّد وجهات النظر، والعبث وبرزت إلى الوجود الظاهرة التي عرفت باسم «جيل الستينات». في هذا الجو جاءت أولى خطواتي في الكتابة، بقصص قصيرة تعكس تأثرات مختلفة، واهتماماً غير عادي بالشكل والتجريب. وبدأت رواية لم ألبث أن هجرتها عندما تبينت تأثرها الواضع بفرجينيا وولف. ثم بدأت رواية واقعية بأسلوب غنائي، على النسق السائد، وربما ببعض التأثر بثلاثية محفوظ، طعمتها بأجواء غامضة تثير الرهبة. وسرعان ما تخليت عنها، وقد عاد يلح على السؤال الذي يعرفه كل الكتاب: كيف أعبر عن واقع، كيف أكتب؟

***

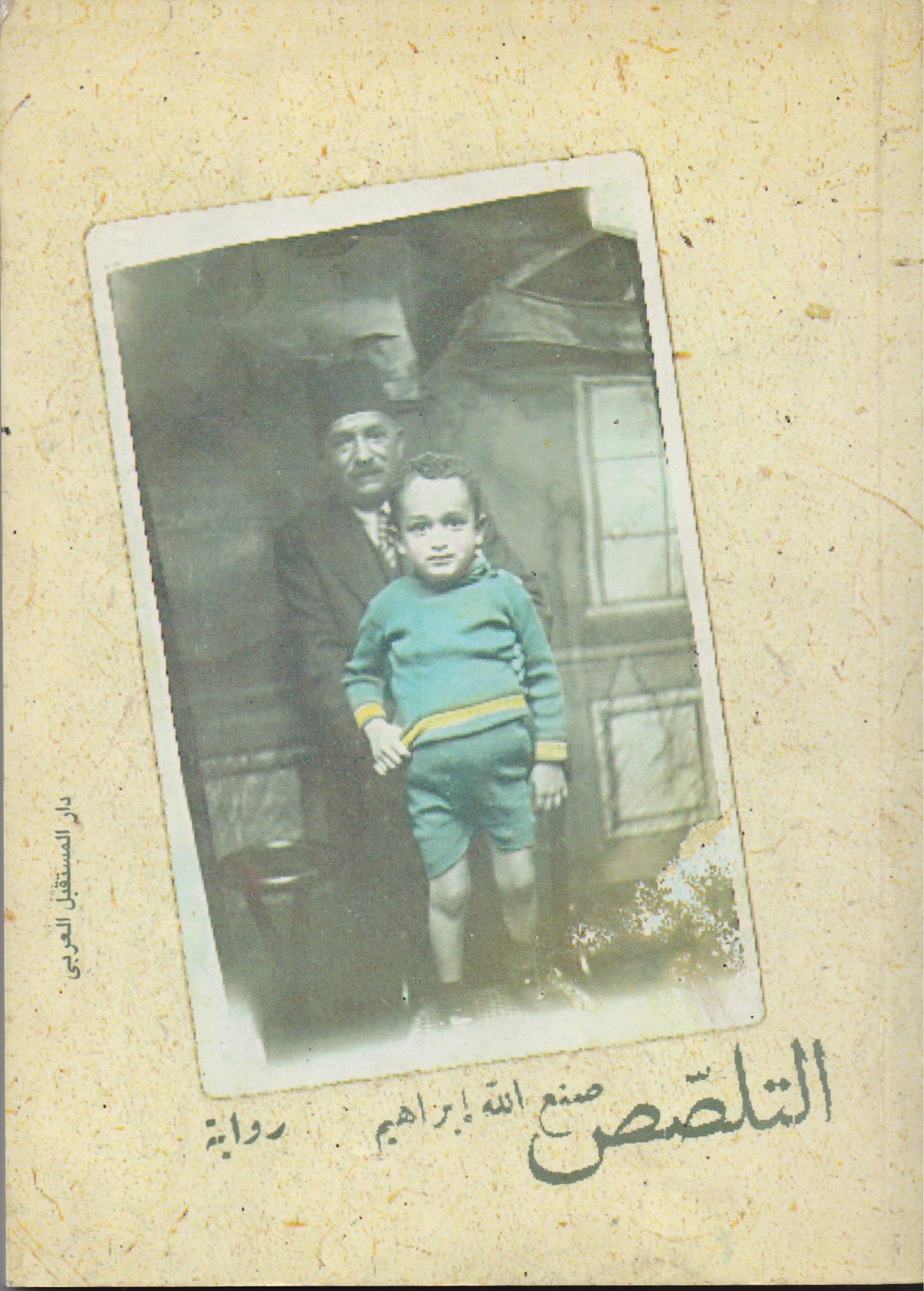

وفي لحظة يأس ولدت روايتي الأولى «تلك الرائحة» التي اكتفت بأن ترصد الواقع كما هو دون محاولة للتأويل أو التفسير، على الأقل من الظاهر، فقد كان ثمة إيحاء ما من خلال عملية الانتقاء للظواهر المرصودة وانعكس ذلك الاختيار على اللغة، فالجملة فعلية، قصيرة، تخلو من التشبيهات وألوان البلاغة التقليدية، من الترهل والاسترسال المعتادين في السرد العربي، جملة محايدة تقريرية، لا تحيل على شيء، منظومة في تتابع لاهث، لا يتوقف للتحليل والتمحيص والتعقيب، ترصد كل شيء، فظواهر الواقع كلها تتساوى في القيمة، ترصد وحسب، دون أن تحفل بالتقاليد الاجتماعية (فتتحدث ببساطة شديدة عن اللواط والاستمناء).

ولا بالتقاليد الأدبيـة (فلا تتورع عن الركاكة في التركيب، أو التكرار لبعض الأفعال وأدوات الوصل، ولا تحفل بضيق القاموس المستخدم)، ولكنها تسمح بمعارضات غنائية تتعلق بالماضي.ولم تكن صدفة أن صدرت الرواية عند نشرها بكلمة لجيمس جويس على لسان بطل «صورة الفنان في شبابه» يقول فيها: «أنا نتاج هذا الجنس وهذه البلاد وهذه الحياة.. ولسوف أعبر عن نفسي كما أنا». وكأنما حسمت هذه الجملة المرجعية كل شكوكي حول قضية الكتابة.

لكني لم ألبث أن اكتشفت أن معاودة الكتابة بالطريقة نفسها لن تؤدي إلى شيء يذكر، سوى مراكمة لظواهر متشابهة. فما زال الهم الأساسي هو الإلمام بالواقع، ومحاولة فهمه لا مجرد رصده.

***

وقد تجلت لي إمكانية لذلك في موضوع «السد العالي». فقد رأيت في هذا المشروع الهندسي الضخم البؤرة التي يمكن أن تجمع تناقضات الواقع كلها. ذلك أنه ولد في مواجهة ضارية مع الاستعمار، قديمة وجديدة، واشتمل على عملية ذات مغزى هام هي تغيير مجرى النيل الذي لم يبارح مكانه منذ آلاف السنين، كما أنه تطلب إدخال آلات وتقنيات جديدة، وتم بحماسة شعبية في ظل إدارة عسكرية، اشترك فيه ممثلون لكل الطبقات، بل تجلت فيه ملامح الطبقة القادمة إلى الحكم، وهي طبقة المقاولين والسماسرة ووكلاء الشركات الأجنبية.

وبالإضافة إلى ذلك، انقسم العمل في المشروع إلى مرحلتين: مرحلة أولى من العمل البسيط الواضح، مجرد حفر وردم على نطاق هائل ومرحلة ثانية صار العمل فيها كثر فنية، على مستوى تقني أعلى، وبآلية أكثر تعقيدا.

ألا تمر الثورات، والانقلابات التاريخية، بهاتين المرحلتين دائماً في البداية يكون الهدف بسيطاً واضحاً. وكل شيء في أحد لونين الأبيض أو الأسود. مع أو ضد. والحماسة متوافرة هي والثقة بالمستقبل وبالقدرة على تغيير منحى التاريخ. وليس هناك وقت للتأمل والتحليل ثم تتحقق الثورة وتبدأ مرحلة أخرى ذات إيقاع أقل: المهام أكثر تعقيداً، والهدف أقل وضوحاً، والظلال الرمادية تزحف على اللونين الأبيض والأسود. ويصبح «هناك وقت للتفكير» في ماذا؟ في أخطاء المرحلة الأولى واحتمالات المستقبل.

***

هنا موضوع بل شكل غني يسمح بتصوير الجوانب المتعددة للواقع، كما يسمح بحل تقني آخر هو تحقيق أقصى وحدة ممكنه بين الشكل والمضمون. ذلك أن جسم السد العالي نفسه يتكون من ثلاثة أجزاء واحد يواجه الجنوب، وآخر يواجه الشمال وثالث صغير بينهما، تتمثل فيه البؤرة، بل يحمل اسم «النواة».

وبينما يتألف الجزءان الخارجيان من مواد متماثلة عبارة عن حجارة ورمال بدرجات متعددة من الخشونة والنعومة، فإن النواة تتألف من أكثر المواد هشاشة: من التراب. ومع لك يصبح هذا التراب الهش أقوى نقطة في جسم السد إذا ما رتب بصورة معينة تستجيب لحجم المشروع واحتياجاته وظروف التربة، ثم حقن بمواد معينة، بعضها مستورد من الخارج، ومن الاتحاد السوفيتي بالتحديد.

هنا ظهرت جملة مرجعية جديدة عبارة عن بيتين من الشعر لمايكل أنجلو:

«لا تخطر فكرة للفنان مهما كانت عظمته

وليس لها وجود في قشرة الصخرة

وكل ما تستطيعه اليد التي تخدم العقل

هو أن تفك سحر الرخام»

الصخر هو السيد. الواقع هو الشكل.

***

وكلما تمعنت في التفاصيل الهندسية الخاصة ببناء السد، وخصائص المواد المستخدمة، ونوعية الآلات، وطبيعة العمليات الجارية، وتوزع كل ذلك في وحدات متناسقة، تجلت أمامي الإمكانيات المذهلة التي تسمح بمواصلة أشكال السرد المحببة إلى قلبي: الجملة الفعلية القصيرة التقريرية والمحايدة، والأخرى الغنائية التي تستحضر الماضي، ثم الوثيقة المضمنة، وأخيراً الجملة التي تمزج كل هذا في تدفق أكثر حرارة، في بؤرة دقيقة تتحقق فيها وحدة كلية، لحظة خلاص لحظة الفعل التي تفسر وتبرر التي تسمح بفهم الواقع وبإمكانية تغييره في الوقت نفسه.

في دراسة قيمة عن هذه الرواية، كتب بطرس الحلاق يقول):مظهر الجدة في هذه الرواية، إنها لا تحيل إلى واقع مستقل بنفسه، خارجاً عنها، تحاول هي أن تقترب منه ما أمكن الاقتراب؛ إنها هي نفسها الواقع… فمدلول الكلمة بالمعنى اللغوي لا يحيل إلى شيء. أو إلى شيء ذي بال. أقصى دلالاته بعض الجزئيات هنا هو تركيب الكلمة. إنه يسكن ويستقر في الكلمة المركبة. هنا، التركيب وحده يبلغك الواقع… أو بكلمة أصح: التركيب هنا هو الواقع. لا تنفذ منه إلى شيء، لا تنفذ منه إلا إلى نفسه، ربما نبلغ هنا «الكلمة / الفعل» التي تغنى أدونيس بميلادها في الشعر العربي بعد أن حمل بها الغرب في أجلى معانيها».

***

إلا أن «الحلاق» لا يلبث أن يتحدث عن مأزق الشكل الروائي في «نجمة أغسطس»، فيقول في الدراسة نفسها: الروائي في الواقع يرسم عالم ما بعد الآلة، فيما يظن أنه يرسم العالم الراهن. إنه يعبر عن أزمة ما بعد التصنيع… وليس مجرد صدفة أن تكون الأداة الفنية في البناء الروائي مقتبسة من المجتمع الذي يعاني من أزمة التصنيع، لا من مأزق الحداثة، أعني الغرب. فلا نفضح سراً إذا قلنا إن البناء الروائي هنا مقتبس من الرواية الأوروبية الحديثة. فالشبه كبير بين هذه التقنية والأشكال الجديدة التي تبنتها الرواية الأوروبية منذ أكثر من عشر سنين… التقنية تقتبس في الشكل الروائي كما في التصنيع، من المصدر نفسه».

وهو اتهام لا يزعجني بالمرة، طالما توافرت لدي المبررات الموضوعية للشكل الذي ولدت به الرواية. وواقع الأمر أن المأزق المشار إليه هو في الأساس مأزق «الحلاق» نفسه.

استمع إليه يقول في الدراسة نفسها : «فالحداثة عندنا هي في الواقع عالم مفتت أبيد فيه العرف القديم الذي كان ينظم علائق المجتمع القديم ويعكس تصوراته لنفسه ومثله وأساطيره التي تغذي ديناميكيته الخاصة، وأقحم عرف جديد، بل قوانين جديدة من عالم مغاير لتحل محل العرف القديم، فانفجر المجتمع، تفتت، تذرر. هذه هي الحداثة عندنا ليست وضعاً جديداً راهناً له حركيته الخاصة التي تؤلف مختلف عناصر المجتمع في بناء جديد متناسق، بقدر ما هي مأزق راهن يتمثل بأزمة الحكم والتصنيع يراد تجاوزه بشق الأنفس».

***

مأزق الحلاق» أنه يريد حداثة بلا أزمة، بلا تناقضات، من خلال عملية متناسقة ناعمة، حداثة بلا صدمة، بلا تصنيع أو آلة، كي لا نستورد شيئاً فتتلف الديناميكية الخاصة لمجتمعنا العظيم المتخلف.

يريد رواية لا تحدث صدمة، لا توجد بينها وبين أية رواية أوروبية أو غربية مشابهة ما، في حين أننا استوردنا هذا الجنس التعبيري ذاته من الغرب مع أول آلة وصلتنا منه، عندما بلغ المجتمع درجة من التطور أحوجته إليهما معا.

لكن هل المأزق فعلاً هو مأزق الحلاق» وحده؟

لقد تمخضت «نجمة أغسطس» عن سجن بارد من القواعد الصارمة التي خيل إلي أنها تمثل طريقي الخاص. وهي ليست مجرد قواعد في تقنية الكتابة فحسب، بقدر ما هي أيضاً نظرة إلى الحياة أساسها المراقبة والتورط المشكوم.

وداخل الجدران الباردة لهذا السجن، كنت أتطلع إلى تلك الحرية التي كتب في ظلها كل عمل عظيم امتلك من السحر ما جعله ينفذ إلى القلوب.

***

لكن الخروج من السجن أصعب دائماً من دخوله. وتطلب الأمر عدة سنوات، هاجرت خلالها إلى جانب آخر من الواقع هو الطبيعة. فعكفت على صياغة مجموعة من القصص والروايات عن عالم الحيوان والنبات أطلقت فيها العنان لكل نزعاتي إلى كتابة حرة مؤسسة على الحكاية ذات الحبكة، تتضمن المغامرة والإثارة والفكاهة، لا تتقيد بقواعد صارمة، غير الالتزام تماماً بالحقائق العلمية، الالتزام تماماً، مرة أخرى، بالواقع.

وفي هذه الأثناء كان المجتمع يتعرض لتغيرات واسعة النطاق؛ فالمشروع الحداثي العظيم للخمسينات والستينات آل إلى فشل مطبق ونفض أصحاب المشروع أيديهم منه، مستكينين إلى وضع التبعية. وخلال سنوات قليلة عاد كل شيء إلى نصابه: أعيدت الأموال والأراضي المصادرة إلى أصحابها، وتعدل سلّم القيم، وفقد العمال مكانتهم المتميزة وعادوا إلى القاع، وأجهضت الصناعات الوليدة أو دجنت، واستعادت الامبريالية مراكزها القديمة سافرة أو متخفية خلف الشركات متعددة الجنسيات، وعربدت إسرائيل بغير رادع وانتشر الفكر الرجعي السلفي على جناحين: مال النفط والإحباط.

***

وبدا هذا الوضع أقل التباساً مما سبق. هل أقول إن الصورة فقدت رماديتها وعادت تتشكل من جديد في لونين متباينين من الأبيض والأسود؟ لكن شتان بين هذين اللونين الآن وبينهما في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات عندما ولدت الواقعية الجديدة في الأدب والفن. قد تكون الصور الآن واضحة كما كانت آنذاك، لكنها بالتأكيد أكثر عمقاً وتعقيداً من ذي قبل.من الطبيعي، إذن، أن يراوح التعبير عنها بين الإمعان في التغريب والغموض، وبين الهجرة إلى التراث. لكن ما تجلى في البداية احتجاجا على الواقع بتغريبه حيناً وتصويره في لغة مملوكية حيناً آخر، تحول بالتدريج إلى قبول وموافقة، من خلال الابتعاد بالألغاز، أو الانتقال من لغة عصر الانحطاط المملوكي إلى لغة التصوف… أي من خطوة إلى الأمام إلى عشر خطوات إلى الخلف.

مرة أخرى السؤال المعهود: كيف أعبر عن الواقع، كيف أكتب؟ في لحظة يأس جديدة، عدت إلى ورقة صغيرة دونت فيها منذ سنوات وصفاً مبدئياً لفرد أعزل يواجه لجنة من الممتحنين ليرد على استفسارات غير محددة بموضوع بعينه، هدفها النهائي هو امتهانه وإذلاله.حين كتبت هذه الورقة، بدا لي أن تطويرها إلى عمل متكامل، رهن باستبعاد الدلالات الواقعية، مما يؤدي مباشرة إلى العالم الكافكاوي. ولم أكن وقتذاك مستعداً للابتعاد عما كنت أخاله طريقي الخاص، فنحيتها جانباً. عدت إذن إلى هذه الورقة بعد تدريب طويل على كسر القواعد، ومراقبة طويلة لمسلسل الانهيار والتبعية. ودون أن أعباً بشبهة الكافكاوية، بدأت أكتب رواية «اللجنة» بشيء كثير من العفوية.

***

ولم ألبث أن ابتعدت عن الطريق الكافكاوي، فضلاً عن طريقي أنا السابق؛ فقد تسللت الوثائق إلى الصفحات، وتخلى الحياد البارد عن مكانه للفكاهة السوداء وأصبحت الجملة طويلة، وصارت مفتوحة لألوان التشبيهات والاستطرادات والألاعيب اللغوية وكل ما كنت أتحاشاه في السابق. وحلت السخرية المباشرة محل النبرة التقريرية والحياد الظاهري، وفعل الاغتيال الشرير محل الاعتراض السلبي. والأهم من هذا كله، أن الحكاية بحبكتها التقليدية تسللت إلى النص على استحياء.

وعندما عثرت على بؤرة جديدة مماثلة لبؤرة «نجمة أغسطس» يمكنها أن تلم شتات الواقع العربي في الثمانينات، وأقصد بذلك «بيروت» واستوت الحكاية ذات الحبكة في مكانها الطبيعي، الذي شيد عليه فن القص منذ الأزل، هي والتسلسل الزمني التقليدي، والتشخيص السيكولوجي. لكن السرد أسلم نفسه للجملة الفعلية، القصيرة، التقريرية، المحايدة ظاهرياً، التي فرضت نفسها في مواجهة موضوع شديد الالتباس، متعدد الزوايا ووجهات النظر. وهو السبب نفسه الذي أفسح المجال للوثيقة، ودفعها لأن تتبوأ مكان الصدارة في البناء الروائي.

***

في دراسة عن «نجمة أغسطس» نشرت في مجلة «ألف» (1982)، كتبت سیزا قاسم تقول: القضايا التي تواجه الأدب (العربي) اليوم قضايا إبستمولوجية أساساً. فالأدب هو الوسيط ذو الامتياز، وربما الأساسي، للمعرفة: معرفة العالم ومعرفة الذات. وفي مجتمعات يتم فيها إخفاء الحقيقة وتشويهها وقمعها، تصبح وظيفة الأدب هي كشف الحقيقة وفضحها. لقد أصبح الكاتب العربي اليوم، الناطق الجريء باسم المجتمع. وتمخض ذلك عن أدب مغموس في مشاكل الحياة اليومية ومرتبط ارتباطاً مباشراً بوسائط الإعلام والاتصال، بحيث حل محل القنوات التي تنقل عبرها المعرفة اليومية، وأصبح في بعض الحالات التعبير الوحيد الأصيل حقاً، إن لم يكن الفوري، عن مشاكل المجتمع الملحة.

لست أتبني هذه النظرة بشكل مطلق. فقد علمنا التاريخ أن نتحفظ أمام أي حديث جازم بشأن وظيفة الأدب أو الدور الاجتماعي للإبداع، كما تعلمنا أن هناك دروباً عديدة تؤدي إلى الواقع بعضها قد يبدو للوهلة الأولى أبعد ما يكون عنه.

وعند محاولة تلخيص تجربة إبداعية ما، يكفي القول بأنها مسعى آخر، من بين عديد من المساعي المتباينة، للامساك، عن طريق الأدوات المتاحة، وعلى أساس من مزاج وتكوين متفرّدين، بذلك الهدف المستعصي دائماً عبر العصور… ألا وهو الواقع.

نشرت شهادة صنع الله إبراهيم في مجلة مواقف البيروتية – نوفمبر 1992.