د. أحمد صبرة يسأل: كيف صورت الرواية علاقة السلطة بالناس؟

قراءة في روايتي «طيور العنبر» لإبراهيم عبد المجيد، و«الأشجار تمشي في الإسكندرية» لعلاء الأسواني

لما فتح «التاريخ الجديد» الباب أمام الأدب ليكون وثيقة يمكن استخدامها، طُرحت تساؤلات كثيرة حول كنه الوقائع أو الحقائق التي يمكن أن يعكسها الأدب. قيل، وهذا جدل قديم، إن الأدب لا يعكس الوقائع التاريخية بتفاصيلها، إنما يعكس روحها والأحاسيس المرتبطة بها. يعكس روح الفترة التي يشير إليها، ربما بأكثر مما تفعله الوثيقة التاريخية، وهو موضوع يحتاج إلى نقاش طويل، لأن هذه الروح التي يعكسها الأدب، ولتكن الرواية مثلا، ليست بريئة، فهي تظهر نتيجة اشتباك معقد بين وعيين أو روحين؛ روح اللحظة الراهنة التي أُنتج فيها العمل، وروح اللحظة التاريخية التي يتصورها الروائي، وينسج عمله بناء عليها، فهي وجهة نظره أو رؤيته التي قد لا تكون حقيقية تماما.

ثم يظهر وعي آخر أو روح أخرى، هي روح اللحظة التي يُقرأ فيها العمل. مثل هذا الاشتباك المعقد ثلاثي الأبعاد يجعل فكرة الانعكاس في الروايات التاريخية، سواء أكان تاريخا قريبا أم بعيدا، محل جدل كبير.

***

فترة الستينيات، على سبيل المثال، وهي من التاريخ القريب، حظيت بنصيب وافر من الإبداع الذي كُتب عنها. وأهمية هذه الفترة ترجع إلى كونها ذروة التجربة الناصرية في حكم مصر، سبع سنوات حتى نكسة يونيو، وإذا أضيفت إليها بضع سنوات من الخمسينيات بعد حرب السويس في العام 1956، فيمكن أن نقول إننا أمام عقد من الزمان تقريبا، أعيدت فيه صياغة مصر من جديد على أنقاض مصر التي كانت في النصف الأول من القرن العشرين. وإذا عرفنا أن هذه الصياغة الجديدة لمصر ما زالت مكوناتها الأساسية تحكمنا حتى الآن، فهذا يضيف سببا قويا لأهمية هذه الفترة، وضرورة العودة إليها، ونقدها.

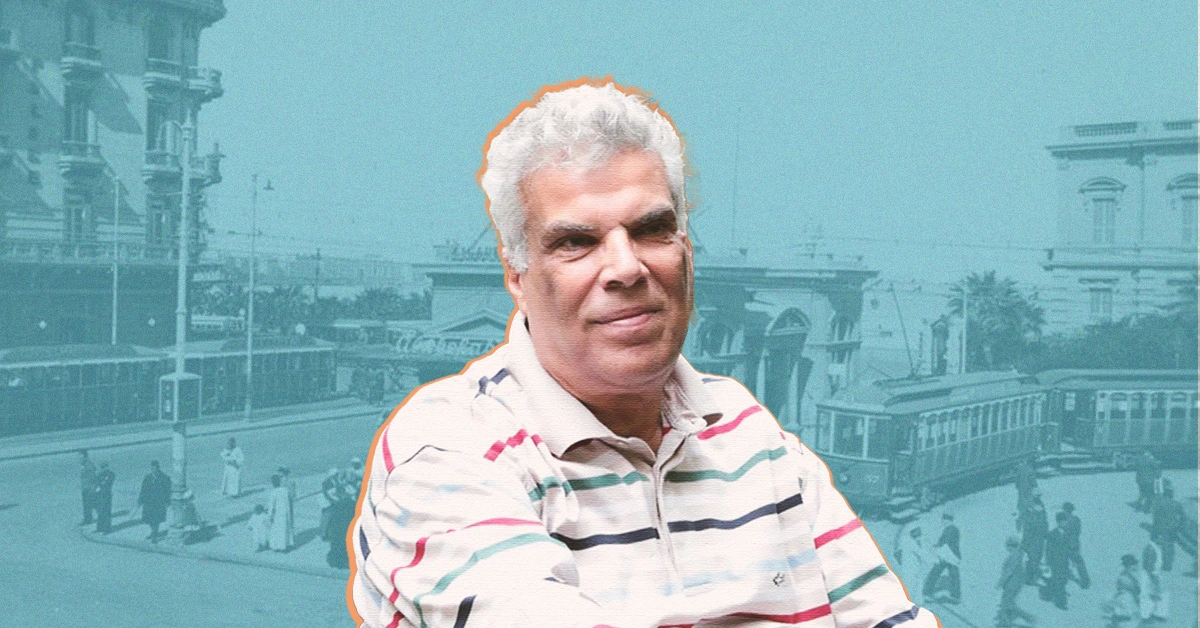

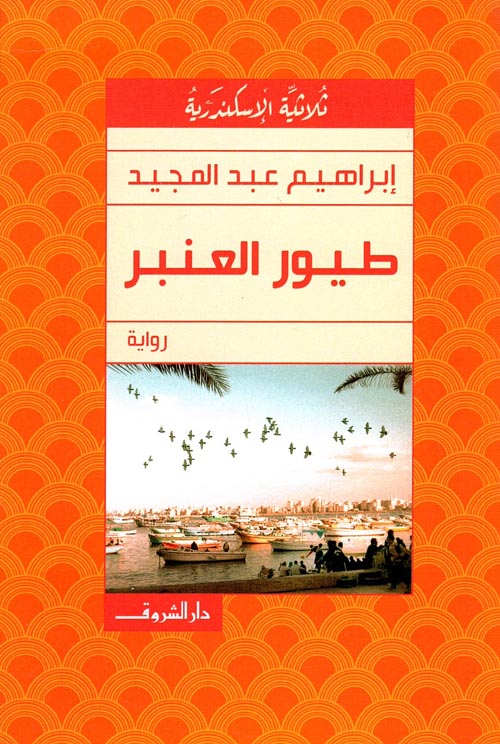

هذا ما فعله اثنان من الروائيين على تفاوت في قيمة ما يكتبون، الأول إبراهيم عبد المجيد، وروايته “طيور العنبر” (1997)، وهي الرواية الثانية من ثلاثية عبد المجيد عن الإسكندرية التي بدأها بروايته الأشهر “لا أحد ينام في الإسكندرية” وأنهاها برواية “الإسكندرية في غيمة”.

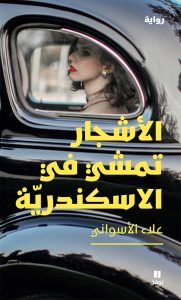

والثاني علاء الأسواني في رواية “الأشجار تمشي في الإسكندرية” (2025). يربط الروايتين معا الوقائع التي جرت في “الإسكندرية” في فترة الستينيات، ويربطهما كذلك عنوان رواية الأسواني الموجود في رواية “طيور العنبر” على لسان إحدى الشخصيات، وبالمعنى نفسه الذي أراده الأسواني في روايته. ويربطهما، وهذا هو الأهم، المنظور الذي يرى به الروائيان سلوك المصريين مع حكامهم.

مع يقيني أن المباشرة التي يكتب بها الأسواني أعماله تجعلها أقرب إلى المنشور السياسي منها إلى العمل الأدبي، وهي مباشرة لا نجدها في “طيور العنبر”.

***

في الروايتين تظهر قوتان غير متكافئتين؛ السلطة والناس. والسلطة القائمة تعاني من ازدواجية مربكة، فهي تعمل لصالح الناس، وتعمل ضدهم في الوقت نفسه، بمعنى أنها تمنحهم شيئا هنا وتحرمهم من شيء هناك، وتسلك معهم سلوك الأب مع أبنائه الصغار؛ هو أدرى بمصلحتهم، ولا رأي لهم فيما يمنح أو يمنع، ولا يحق لهم السؤال في الحالتين.

أما الناس، فقد اختار عبد المجيد والأسواني شريحتين مختلفتين منهما، الأول اختار الطبقة المصرية الفقيرة في جنوب الإسكندرية: كرموز وما حولها، والثاني اختار الطبقة المصرية المتوسطة في المناطق المتاخمة للبحر: محطة الرمل وما حولها أيضا. ظهر في الروايتين الأجانب الذين عاشوا في الإسكندرية، كانوا عند عبد المجيد من فئة الطبقة المتوسطة الأقرب للفقراء، وبعضهم من فقراء الأجانب، وكانوا عند الأسواني خليطا من طبقة الأغنياء والطبقة المتوسطة القريبة منهم.

ربما لا تكون كلمة “أجانب” دقيقة هنا، فهم في الواقع مصريون من أصول أجنبية؛ يونانية أو إيطالية أو أرمنية أو يهود في الأغلب. لكن اختيار كلمة “أجانب” هنا بسبب المعايير المزدوجة التي عوملوا بها من السلطة ومن الناس أنفسهم، فهم مصريون في ظروف معينة، وأجانب في ظروف أخرى. وقد يمكن وضع الطوائف الثلاث الأوائل؛ اليونان والطليان والأرمن في كفة، واليهود في كفة أخرى لأسباب تخص اليهود وحدهم. وكل هؤلاء؛ “المصريون” و”الأجانب” كان لهم سلوك يكاد يكون متشابها مع السلطة.

***

لو بدأت بطيور العنبر، فإن من المهم فهم السياق الذي وضع فيه عبد المجيد شخصياته. اختار المؤلف أن يضعهم في سياق اجتماعي يخلو من حبكة مركزية، ما يربطهم هو المكان وأحوال السياسة والسلطة التي تنعكس عليهم وتؤثر فيهم. مجموعة هائلة من القصص الصغيرة المكتملة وغير المكتملة، اختارها عبد المجيد بعناية شديدة كي يشكل بها لوحة سردية ضخمة لهؤلاء الفقراء.

ما يخص علاقتهم بالسلطة يمكن أن أشير فيه إلى عدة أمور؛ أولها أن السلطة لم تبذل جهدا كافيا لتغيير أحوالهم المعيشية، ويظهر هذا في وصفه للناس بأنهم فقراء معدمون، متعبون، وجوههم ممصوصة. (طيور العنبر ص: 207) وفي مواضع أخرى كثيرة. وثانيها أن السلطة تستخدم “البروباجندا” من أجل إقناع الناس بالرضا عن أحوالهم: “الجرائد تكتب الكلام نفسه”. (الرواية، ص: 195).

***

وثالثها أن الناس تخاف من السلطة بسبب قبضتها الأمنية القوية والغاشمة، لما ظهرت صورة عبد الناصر في السينما، قالت إحدى الشخصيات لأخرى: “صقف ليمسكوك، السينما كلها مباحث” (الرواية، ص: 428). ورابعها أن الناس قليلة الاهتمام بالسياسة، بل تخاف منها، لما عرفت صديقات نوال الممرضة المطربة أنها تسهر مع جماعة من السياسيين والفنانين، قلن لها: “الشر بره وبعيد، الشر بره وبعيد، أنت يا بنت مجنونة” (الرواية، ص: 300).

أو حين تهتف إحدى الشخصيات: “السياسة وسخة يا جدعان، فرقت الأحبة” (الرواية، ص: 134)، بل لا تكاد تعرف تاريخها السياسي القريب، فلا يعرفون شيئا عن سعد زغلول ولا ما فعله. وخامسها غياب القواعد الواضحة في تعامل السلطة مع الناس، أي غياب القانون، وهذا سنراه في قصة نوال. وسادسها، وهو خلاصة كل ما سبق أن الكتلة الكبرى من الناس لا تبذل جهدا كافيا لتغيير أوضاعها أو المطالبة بحقوقها.

لعل قصة نوال الممرضة المطربة تلخص كل العلاقة المعقدة بين الناس والسلطة. فقد طلب منها أحد الأطباء الزملاء أن تغني لمجموعة من أصدقائه المهمين في ليلة رأس السنة دون أن يفصح لها عن هويتهم. ولما قبض عليهم بسبب أنهم شيوعيون، وقعت في مشكلة كبيرة انتهت بالقبض عليها من داخل المستشفى الذي تعمل بها. لكن أباها كتب رسالة لجمال عبد الناصر يستعطفه للإفراج عن ابنته، فأفرجت عنها المباحث بعد إهانته وابنته.

***

في هذه القصة ستة أطراف أساسية: السلطة، نوال، جيرانها، زملاؤها، أسرتها الصغيرة الطبيب وأصدقاؤه. وإذا اختزلنا أفعال هذه الأطراف وردود أفعالهم، يمكن أن نضع فعل السلطة في مواجهة نوعين من ردود الأفعال. السلطة تتصرف في غياب كامل للقوانين، فقد قبضت على نوال دون تهمة واضحة، ثم أفرجت عنها بعد استعطاف من أبيها للرئيس، وليس بسبب نقص في أدلة الاتهام الغامضة. ولم تفرج عنها المباحث إلا بعد إهانتها وأبيها دون مبرر.

أما ردود الأفعال، فقد كانت الكتلة الكبرى من هذه الأطراف تخاف وتستعطف وترجو وتلوم الطرف الضعيف دون أن تقف لتسأل عن سبب هذا الظلم الواضح، ودون أن تعترض على هذه الإهانات التي لحقت بامرأة كل ذنبها أنها غنت.

في مقابل ذلك كان هناك صوت وحيد واجه السلطة دون أن تتطور مواجهته إلى فعل إيجابي؛ الطبيب الذي كان حاضرا وقت إلقاء القبض على نوال من المستشفى، لقد استنكر ما تفعله الشرطة فواجه الضابط، وأعلن أنه يفخر بصداقته للطبيب الذي تسبب في كل هذا. وهذا أقصى ما وصل إليه.

السياسة في رواية “الأشجار تمشي في الإسكندرية”

أما رواية علاء الأسواني “الأشجار تمشي في الإسكندرية”، فتنحو نحوا آخر بوصفها منشورا سياسيا مكتوبا في قالب روائي. لذلك تمثل فيها السياسة اللحمة والسداة، وعلاقة الناس بالسلطة هي جوهر العمل، لذلك فإن عرض كل ما فيها يحتاج إلى بحث مستقل.

يمكن أن أختار موقفين يلخصان هذه العلاقة. الأول حين جاءت اللجنة التي ستستولي على مصنع كازان للشوكولاتة. اللافت للنظر أن من جاء ليؤمم المصنع هم الشرطة العسكرية، ووفق القانون، فإنها تتجاوز صلاحياتها في هذا التأميم، لكنها إشارة من الأسواني إلى أن العسكر هم من يتحكمون في البلد. لما أخبر الضابط العمال بأن السيد كازان لم يعد مالكا للمصنع. عرض الأسواني موقفهم عرضا لافتا.

فقد بدأ باحتجاجهم التلقائي على القرار دون أن يدركوا عواقب رفضهم، وفي المقابل تصرف الضابط بهدوء مدركا أنهم لن يثبتوا على موقفهم حتى النهاية. ولما بدأ صوتهم يعلو معلنين إضرابهم عن العمل، وخرج من بينهم من يتمادى في احتجاجه ورفضه. هنا ظهرت العصا الغليظة للسلطة.

رسم الضابط خطا على الأرض، وقال للعمال الهائجين: “… حيث إنكم مضربين عن العمل، خلي أي واحد فيكم يعدي الخط ويوريني نفسه”. تحمس عامل، واندفع نحو الضابط، وما إن عبر الخط حتى انقض عليه الجنود، وأوسعوه ضربا حتى سقط على الأرض واستمروا يركلونه ويضربونه حتى غطت الدماء وجهه، ثم قيدوا يديه بالكلبشات، وألقوا به على الأرض، وهو يتأوه بصوت محشرج.

***

دوى صوت الضابط في الميكروفون: “الولد ده انتهى أمره، حيترمي عشر سنين في السجن الحربي، من فيكم عاوز يتحبس معاه؟” (الأشجار تمشي ص: 363- 365). ومع العصا في يد الضابط، ظهرت الجزرة حين قرر وزير الصناعة صرف مرتب سنة كاملة لكل عامل في المصنع. والنتيجة أن العمال سكتوا، وتحول ولاؤهم للإدارة الجديدة.

هذا أصاب السيد كازان في مقتل، وهو يستعد لترك مصر كلها. وفي الصفحات الأخيرة من الرواية يقول لصديقه: “إن خسارة مصنعه ليست قط ما يحزنني، المحزن حقا أن تحب بصدق، ثم تكتشف أن من أحببتهم قد نسوك تماما بمنتهى السهولة”. ولما حاول صديقه أن يبرر للعمال موقفهم بأنهم تعرضوا لقمع شديد، قال له كازان: “هذه التبريرات ليست الحقيقة، فالحقيقة أن العمال بعد يوم واحد من التأميم قد هتفوا بحياة بدوي (المدير الجديد) لأنه منحهم مكافأة. إنهم ببساطة لم يحبوني كما أحببتهم.” (الرواية ص: 435- 436).

***

وفي موقف آخر للناس (العامة) نجد بعضهم يتجمع أمام مطعم أتينيوس (الذي يسميه الأسواني أرتينيوس) ليقذفوه بالحجارة صائحين أن هذا المطعم لازم يتقفل لأن صاحبته جاسوسة (وهذا غير حقيقي). ولما واجههم صديق لصاحبة المطعم، قال له أحدهم: “بأقول لك يا أخ، إحنا إسكندرانية جدعان، ولا يمكن نسمح للجواسيس يعيشوا بيننا، يا تقفلوا المطعم، يا إما نولع فيه…”.

مما اضطر الصديق أن يرفع عليهم سكينا محذرا إياهم من الاقتراب، فجروا جميعا. (الرواية ص: 424- 425) سلوك العامة هنا ليس سلوكا استثنائيا، فقد تكرر كثيرا منذ استيلاء العسكر على الحكم في يوليه 1952، بل يمكن أن نبحث عن جذور له في تاريخ مصر كله؛ تأثير “البروباجندا”، وانقياد لها دون أي تفكير نقدي، العقل الجمعي الذي يحرك الجماهير كما شرحه بتفصيل جوستاف لوبون في “سيكولوجية الجماهير”.

مقارنة بين روايتي عبد المجيد والأسواني

في روايتي إبراهيم عبد المجيد وعلاء الأسواني موقف يكاد يكون واحدا من العامة في علاقتهم بالسلطة، أنها تخاف منها، وأهم أسباب الخوف أنه لا توجد أطر قانونية واضحة ومطبقة على الأرض تنظم العلاقة بين السلطة والناس. لذلك يتجنب الناس السلطة كلية ويبتعدون عن السياسة، لأن السياسة “شر” كما عبرت “طيور العنبر”، أو أن مواجهة السلطة خطر، كما ظهر في “الأشجار تمشي”.

لكن أهم ما ظهر في “طيور العنبر”، على العكس من “الأشجار تمشي”، شعور تخلص به وأنت تتابع كل قصص الناس الصغيرة، وهو أن حياتهم البائسة قدر عليهم، وأن ما هم فيه هو أقصى ما يمكن أن يحلم به إنسان في الحياة. ومع تعاطفك الإنساني مع مصائبهم، قد يطرأ على ذهنك سؤال مشروع: لماذا لا يبذلون أي جهد لتغيير حياتهم؟ لكن الإجابة تأتي سريعا: إنه القدر الذي لا راد له.

***

ربما كان اشتباك “الأشجار تمشي” مع السياسة، وإعطاؤها مساحة أكبر لحضور المصريين من ذوي الأصول الأجنبية، ووجود بدائل لهم أمام جبروت السلطة، وهي الهجرة وترك المكان، ما جعل محور “العامة” هامشيا في هذه الرواية، لكن هذا الحضور الهامشي لم يختلف عما وصفتهم به “طيور العنبر”.

فإذا عرفنا أن “طيور العنبر” كُتبت قبل ثورة 25 يناير، وأن “الأشجار تمشي في الإسكندرية” كتبت بعدها، فإننا نستنتج أن رؤية الأسواني للعامة أكثر سوداوية. ذلك أنه رأى وسمع وشارك فيها، مع ذلك بقي رأيه في “العامة” كما هو. مع ذلك، فإن ما يجمع الاثنين أيضا هو رأيهما في أن التغيير لا تقوم به إلا النخبة من ذوي الوعي الاستثنائي، هم الذين يقودون، ثم تأتي العامة لتتبعهم. لكن المشكلة التي ظهرت في الروايتين أن العامة في كثير من الأحيان يمكن أن تضحي بهذه النخبة في سبيل مصالحها الشخصية. وهذه هي المعضلة.

سؤال مفتوح حول رؤية الكاتبين

هل يمكن عد رؤية الكاتبين المتشائمة هي خلاصة تعبيرهما عن روح الشخصية المصرية من واقع قراءتهم لتاريخ المصريين؟ قد تكون الإجابة بنعم، وقد تكون بلا. لكن المؤكد أنه لا يمكن توقع حركة الناس بناء على قراءة التاريخ. للناس أفعالهم المدهشة التي تستعصي على أي توقع.