خلال معرض «السيدة زينب»| كيف يمكن فهم تحولات المدن عبر قراءة الخرائط القديمة؟

كيف يمكن فهم التحولات داخل المدن من خلال قراءة الخرائط القديمة؟ هذا ما حاول المتخصصون الإجابة عنه مؤخرًا خلال المعرض الفني الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان: «السيدة زينب: التاريخ، سياسات التطور العمراني والمستقبل»، والذي يقام في الفترة ما بين 14 وحتى 15 أغسطس المقبل.

ويعد المعرض نتاج تعاون مشترك بين الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة أوبرلين الأمريكية، بهدف طرح سرديات تاريخية جديدة عن حي «السيدة زينب»، حيث أقيمت فعاليات وندوات مصاحبة للمعرض بمشاركة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتخصصين، ركزوا جميعًا على تطور الحي التاريخي وفرصه المستقبلية في ظل تسارع وتيرة إعادة تشكيل القاهرة القديمة.

نسيج المدينة

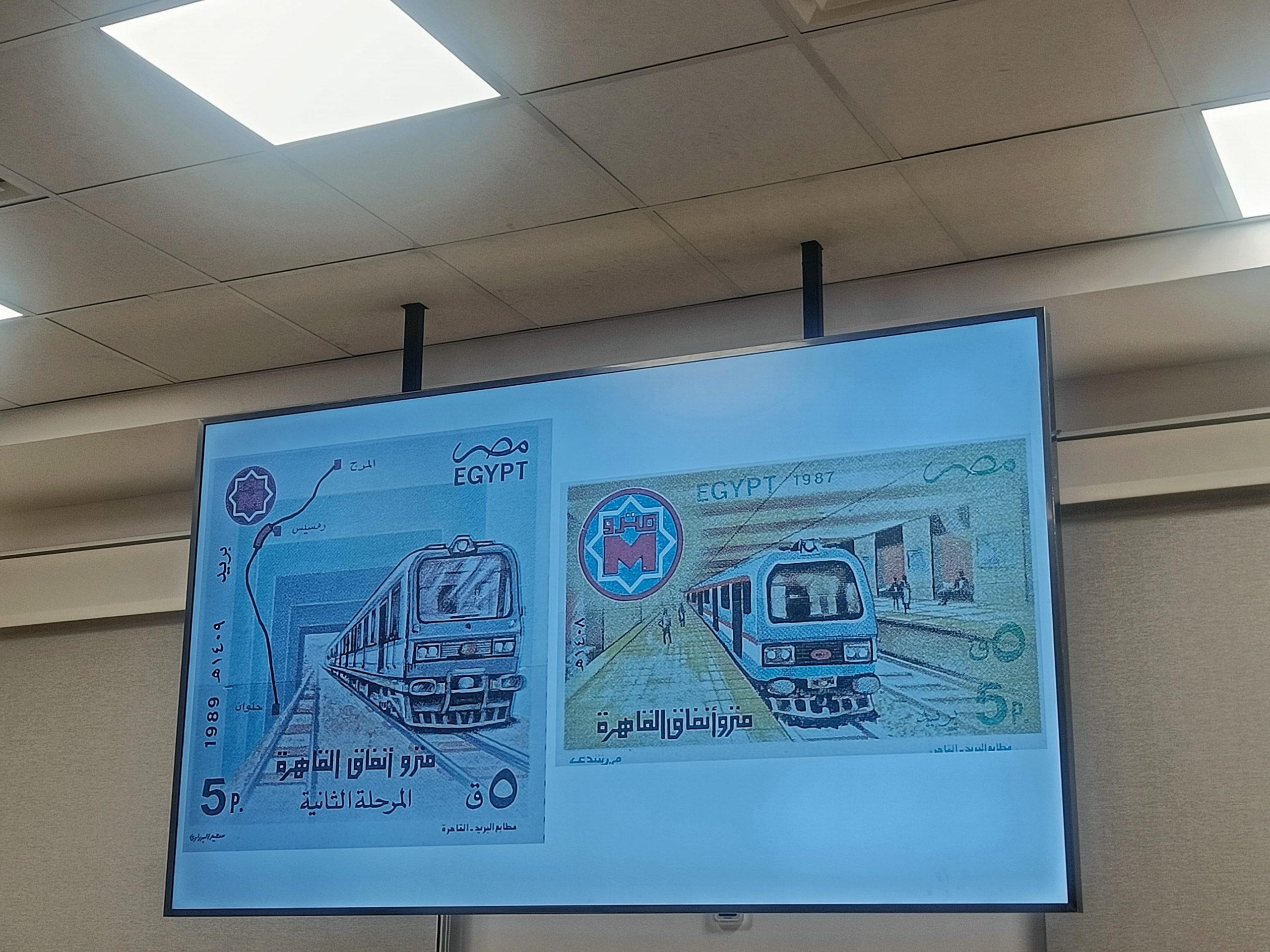

قدم عمرو عصام، الخبير العمراني وباحث الدكتوراه بجامعة هيوستن الأمريكية، محاضرة بعنوان: «من الترام إلى مترو الأنفاق.. حي السيدة زينب في مائة عام»، تحدث خلالها عن نسيج القاهرة العمراني المتشابك. إذ وصف المدينة بأنها مسرح لتطورات متلاحقة في شبكة المواصلات.

يقول: «رغم أن أحياء مثل العتبة ورمسيس لهم مكانة مركزية في هذا النسيج، أو حتى هليوبوليس ومصر الجديدة المرتبطتين ارتباطًا وثيقًا بالترام. يظل حي السيدة زينب يتمتع بدور بيني وحيوي في حركة المدينة، لا تقل أهميته عن الأدوار المركزية التي تلعبها الأحياء الأخرى».

تحديات التنقل

يكمل: شهدت القاهرة في أواخر الأربعينات بداية تشكل أزمة الازدحام المروري. وهو ما تعكسه صور شارع بورسعيد (الخليج المصري سابقًا) في تلك الحقبة. كما توضح صور عشرينات القرن الماضي وجود الترام في نفس الشارع، قبل توسعته الكبرى التي أدت لإزالة «سبيل» تاريخي. ما يشير إلى بدايات التخطيط لمواجهة تحديات التنقل.

أما من الناحية التاريخية، فيرى عصام أن حي السيدة زينب صنف تاريخيا، إلى جانب حي عابدين، كحي حكومي. إذ احتضن عددًا كبيرًا من الدواوين والمؤسسات الحكومية. وهو ما أدى إلى خلق طلبا متواصلا على الحركة والتنقل، ومنحه طابعًا وظيفيًا يجذب أعدادًا كبيرة من المرتادين يوميًا، متجاوزًا كونه مجرد منطقة سكنية.

ومع ذلك، فُرضت محددات جغرافية خاصة على حي السيدة زينب، فشماله يحده شارع الخليج المصري الممتد من الشمال إلى الجنوب، وجنوبه تقع تلال زينهم الشاسعة. بينما تمتد المقابر في اتجاهه الشرقي. هذه العوامل الجغرافية جعلت الحي، من منظور البعض، أقل اندماجًا بشكل مركزي في شبكة المواصلات القاهرية.

نمط عمراني

يستطرد عصام: تكشف خريطة القاهرة لعام 1915، بالإضافة إلى خريطة الحملة الفرنسية (التي تعد أول خريطة تفصيلية للمدينة)، عن النمط العمراني الذي سبق ظهور الترام. فقد كانت الكتلة الرئيسية لسكان القاهرة القديمة تتمركز في الجمالية، والدرب الأحمر، والدراسة، والسيدة زينب. بينما كانت الأطراف تضم مناطق متناثرة كبولاق وجزيرة الروضة. مع وجود جبل المقطم كحد طبيعي يمنع التوسع العمراني شرقًا لغياب التقنيات اللازمة آنذاك.

كما أظهرت الخرائط غياب شبكة طرق وشوارع متكاملة، وانتشار الأراضي الزراعية والبرك. وهو ما أثر سلبًا على سهولة التنقل بين الأحياء، التي كانت شبه مغلقة على سكانها. وقد ذكرت موسوعة «وصف مصر» طوائف الحرفيين داخل كل حي.

لكن قبل ظهور الترام، اعتمد التنقل في القاهرة بشكل كبير على «الحمّارة» و«الخوذية» (سائقي العربات الكارو). وكانت لهم مواقف محددة في الميادين الرئيسية وأبواب المدينة كباب زويلة وباب النصر وباب الفتوح، وباب سعادة، الأقرب للسيدة زينب. ومنها كانوا ينقلون الركاب إلى داخل المدينة.

تحولات جذرية

في عام 1894، شهدت المدينة تحولًا جذريًا مع قرار الحكومة إنشاء نظام الترام الكهربائي ومنح امتيازه لشركة سكك الحديد الاقتصادية بقيادة البلجيكي إدوارد إمبان، المعروف أيضًا بأنه مؤسس مصر الجديدة. اتخذ الترام من ميدان العتبة مركزًا رئيسيًا له، وانطلقت منه ثمانية خطوط أولية. إلا أن حي السيدة زينب لم يكن ضمن هذه الخطوط الافتتاحية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى طبيعة شارع الخليج وصعوبة الوصول إليه في هذه الفترة.

لكن، على مدى ثلاثين عامًا، توسعت شبكة الترام بشكل ملحوظ لتغطي معظم أحياء المدينة، حتى المناطق التي كانت تعتبر نائية آنذاك كالهرم. ومع ذلك، لم تكن شركة الترام بعيدة عن الانتقادات. فبالرغم من فعاليتها، كانت احتكارية، تمنع ظهور شركات نقل أخرى، وتحاول الاستحواذ على أي منافسين كشركات الأتوبيس. كما كانت ترفع التسعيرة دون تجديد كافٍ لمنظومتها، مما يظهر الوجهين لهذه الوسيلة التاريخية.

مشاريع نخبوية

أما بالنسبة لحي السيدة، فقد ارتبط بشبكة السكك الحديدية قبل الترام. فالخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الحالي (حلوان-المرج) هو في الأساس امتداد لخطوط سكة حديد قديمة. منها خط باب اللوق- حلوان وخط رمسيس-المرج، اللذان أنشئا في عهد الخديوي إسماعيل. كانت هذه الخطوط، في بداياتها، تعد مشاريع نخبوية، موجهة في الأساس إلى سكان المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، التي تضم القصور والعزب في حلوان والمرج والمطرية. ومع ارتفاع تكاليف التشغيل آنذاك، أصبحت هذه الوسائل حكرًا على النخبة القادرة على تحمل نفقات السفر.

ويكمل: مرت قطارات السكة الحديد في مصر بثلاث مراحل مهمة، أولها القطارات البخارية التي تعمل بالفحم، وتعتمد على بخار الماء للتبريد. وكان مرور هذه القطارات داخل المدينة أشبه بمرور مصنع متحرك، ينتج كميات كبيرة من التلوث والضوضاء. وبما أن مصر لم تكن تمتلك مناجم فحم، كانت تضطر لاستيراده. ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وخلق مشكلة بيئية وصحية كبيرة، خاصة في المسافة بين السيدة زينب ووسط البلد.

تظهر الخرائط القديمة حي السيدة زينب وبداية اتصاله بالسكة الحديد، فالخط الذي كان يمر حول المدينة امتد ليربط العباسية (حيث كانت تتواجد الثكنات العسكرية) بمحطة رمسيس. ثم قام الخديوي إسماعيل بمد الخط لخدمة مصنع البارود في طرة، وتنمية منطقة حلوان بعد اكتشاف المياه الكبريتية بها. ورغم أن هذه المناطق كانت صحراوية وزراعية خالية من الركاب، إلا أن المشروع استمر.

امتياز سكة حديد حلوان

لاحقًا، وبهدف حل مشكلة نقص الركاب على خط حلوان، أنشئت وصلة عند القلعة، بالقرب من مصطبة المحمل في السيدة عائشة، لتيسير وصول الركاب إلى وسط القاهرة. لكن بعد أزمة الديون، وعزل الخديوي إسماعيل، والاحتلال الإنجليزي عام 1882، انسحبت الحكومة من دعم هذا الخط الخاسر.

في هذا السياق، برز اسم سوارس، المليونير اليهودي ورجل الأعمال البارع، الذي حصل على امتياز سكة حديد حلوان. أدرك سوارس أن المشكلة تكمن في عدم ربط الخط بقلب المدينة. حيث تتركز دواوين الحكومة بين السيدة زينب وعابدين. لذلك، أنشأ محطة في شارع محمد محمود (الذي كان يعرف بشارع القصر سابقًا). وربط الخط بوسط البلد، مع مده لاحقا إلى المعادي، التي كانت حينها مجرد قرية صغيرة. وقد جرى ربط الخط الجديد من وسط البلد بالخط القديم وصولًا إلى المعادي.

لكن في عام 1897، ظهر مشروع ردم وتجفيف الخليج المصري، بهدف مكافحة وباء الكوليرا. وقد تولت شركة الترام هذا المشروع الضخم، بموجب امتياز مدته 50 عامًا قابلة للتجديد. مع اتفاق يقضي بتحمل الشركة كافة تكاليف الردم، والرصف، والإنارة، وأي تعويضات مترتبة، مقابل عدم حصول الحكومة المصرية في البداية على أي نسبة من أرباح الترام. وهو ما تغير لاحقًا.

الخليج المصري

يشير «عمرو عصام» إلى أن الخليج المصري لم يكن شارعًا منتظمًا، بل كان متغيرًا باستمرار، مما جعله تحديًا هندسيًا كبيرًا. إذ تكشف الخرائط الخاصة بالمشروع عن تقسيم الخليج إلى حوالي 15 قطاعًا، كل منها تطلب حلولًا هندسية مختلفة. بينما الخليج، كقناة مائية تربط ترعة الإسماعيلية بالنيل، لم يكن يمتلئ بالمياه إلا في موسم الفيضان السنوي في أغسطس، لتنخفض المياه لاحقًا. وقد عانى الخليج من إلقاء المخلفات فيه، مما تسبب في انتشار الأمراض.

وعند ردمه عام 1897، اقتصرت أعمال شركة الترام على ردم القناة المائية وإزالة التعديات المخالفة، دون توسعة الشارع نفسه، الذي كان يبدو في صور خريطة الحملة الفرنسية كشارعين تفصل بينهما قناة مائية غير منتظمة الشكل.

إزالة التعديات

بحسب عمرو عصام، تظهر صور وخرائط من حقبة الحملة الفرنسية أن الخليج المصري كان شارعا ممتدا غير منتظم الشكل. وهو ما يعكس طبيعته كقناة مائية. وعندما تولت شركة الترام مهمة ردم الخليج عام 1897، لم تقتصر أعمالها على ردم القناة المائية فحسب. بل شملت أيضًا إزالة التعديات والمخالفات العمرانية التي كانت قائمة على ضفاف الخليج.

لكن من الملاحظ أن الشركة لم تقم بتوسعة الشارع بشكل كبير في هذه المرحلة. إذ كان الخليج يبدو كشارعين يفصل بينهما مجرى مائي. وقد تركزت جهود الردم على هذه القناة المائية وإزالة التجاوزات التي كانت تخرج عن خط التنظيم المعتمد.

وتؤكد الوثائق المكتشفة، ومنها مخالفات حررتها شركة الترام ضد شخصيات مرموقة مثل محرم باشا شاهين بسبب امتداد منزله إلى داخل الخليج، ما أعاق أعمال الردم. وهو ما يعكس مدى جدية الإجراءات المتبعة. ويثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تطبق على الجميع بالتساوي. أم أن هناك اعتبارات خاصة للنخب. ورغم الحاجة إلى مزيد من البحث لحصر شامل لكيفية التعامل مع هذه المخالفات. إلا أن المتاح يشير إلى وجود إطار مؤسسي محترم يضمن تطبيق الإجراءات بشكل منظم.

ذاكرة المكان

في محاضرة أخرى للمؤرخ الدكتور شهاب إسماعيل بعنوان: «من خرائط القاهرة لخرائط السيدة». يرى أن الخرائط أكثر من مجرد رسوم بيانية جميلة معلقة على الجدران، بل هي وثائق أرشيفية قيمة تتيح لنا فهمًا عميقًا لتاريخ المدن وتطورها العمراني. لكنها تتطلب تناولًا نقديًا لتحليل ما تقدمه من معلومات.

ويشير شهاب إلى أن الخرائط تبرز تفاصيل دقيقة لمدينة القاهرة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى. فبالقرب من جامع السيدة زينب، حيث تقع حاليا مستشفى السرطان، كانت المنطقة تشغلها في السابق سلخانة. وعلى الرغم من إزالتها، إلا أن المنطقة لا تزال تحتفظ بتركيز كبير لتجار اللحوم. في دلالة واضحة على أن “ذاكرة المكان” تستمر حتى بعد زوال المقومات المادية.

فهم احتياجات السكان المحليين

يكمل: تكشف الخرائط أيضًا عن قصص المناطق المهمشة. فمناطق مثل «تل العقارب»، و«عشش زينهم»، و«عشش الساقية»، التي صنفها الخطاب الرسمي بأنها «عشوائيات»، هي في حقيقتها مناطق تراثية يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

هذه المناطق، التي كانت مأهولة بالعمالة الفقيرة ولم تشهد تطورًا على مر السنين، تمت إزالتها مؤخرًا، كما في حالة “تل العقارب” التي تحولت إلى مشروع “روضة السيدة”. يطرح هذا التحول تساؤلات حول جدوى الهدم بدلاً من الحوار مع أهالي هذه المناطق لفهم احتياجاتهم وتطوير حياتهم.

خريطة 1892

تطرق «شهاب» أيضا إلى خريطة عام 1892، التي أعدها المهندس الفرنسي جوليان باروا، سكرتير وزارة الأشغال العمومية. كوثيقة ذات أهمية استثنائية. فقد كلِف باروا بدراسة مشروع المجاري، وقام بإعداد هذه الخريطة كجزء من هذه الدراسة. لخدمة هدفين رئيسيين: وهما؛ تخطيط شبكة المجاري بدقة. حيث سمحت الخريطة بتحديد أماكن وضع الأنابيب وعلاقتها بالمباني والمناسيب الأرضية بدقة متناهية.

أما الهدف الثاني فكان تطوير النظام الضريبي، إذ كان هدفه تحديث النظام الضريبي للعقارات في القاهرة. فقد كانت الخريطة المساحية، التي تظهر اسم المالك لكل قطعة أرض، أداة فعالة لرفع الضرائب العقارية من 8.5% إلى 10%. وكانت الزيادة مخصصة لتمويل صيانة مشروع المجاري.

كما تكشف قصة البحث عن خريطة 1892 عن التحديات المرتبطة بالوصول إلى الوثائق التاريخية في مصر. فبعد سنوات من البحث في دار الوثائق، عثر شهاب إسماعيل على الخريطة الكاملة في هيئة المساحة. إلى جانب كنوز أخرى من خرائط القاهرة ومصر بأكملها، محفوظة رقميًا وبصورتها الأصلية. إلا أن الحصول على نسخ كاملة من هذه الخرائط ليس بالأمر السهل. نظرًا لوجود صعوبات متعلقة بـ«خرائط الأملاك» التي تعد الأغلى والأكثر تحفظا بالنسبة للهيئة.

فقاعة عقارية

أشار شهاب خلال محاضرته أيضا إلى نقطة مهمة، بين عامي 1897 و1907، شهدت القاهرة «فقاعة عقارية» غير مسبوقة. إذ تضاعفت أسعار الأراضي في بعض المناطق عشرة أضعاف، وشهدت المدينة دورات سريعة من البناء والهدم. في هذه الفترة، تطورت ضواحٍ كاملة مثل جاردن سيتي، والمعادي، ومصر الجديدة. كما تغير وجه حي الإسماعيلية بشكل جذري. حيث هُدمت القصور والفيلات الضخمة، وحلت محلها عمارات سكنية متعددة الطوابق ذات كثافة سكانية عالية. مما شكل ملامح وسط البلد الذي نعرفه اليوم.

وتزامن هذا التطور العمراني مع تطور كبير في البنية التحتية للمواصلات. إذ جرى مد خطوط الترام، وردم الخليج المصري والعديد من الترع والبرك، في سياق واسع من التوسع والبناء الحضري.

وفي خضم هذا التوسع، تم إنشاء مصلحة المساحة (هيئة المساحة حاليًا) عام 1898. وكان من مهامها الرئيسية مساعدة وزارة المالية في إعادة تقييم الضرائب العقارية في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى. باستخدام نظام حديث يعتمد على الخرائط. فقد كانت وثائق الملكية والسجلات الضريبية، قبل ذلك، تفتقر إلى الدقة. وتعتمد على الأوصاف النصية والرسوم الكروكية.

ويختم حديثه بالإشارة إلى أن هيئة المساحة اعتمدت نظامًا شبكيًا هندسيًا لتغطية كامل القطر المصري بالخرائط. وقد كانت الإدارة البريطانية مهتمة بهذا التطور، لضمان استفادتها من القيمة المضافة الناتجة عن مشاريع البنية التحتية الضخمة. مثل سد أسوان، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية وزيادة إنتاج القطن، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية.

اقرأ أيضا:

من حديقة إلى غابة مصطنعة.. هكذا سيتم تدمير حديقة الزهرية التراثية!

حديقة الزهرية التراثية.. تأهيل أم تدمير؟

بين التدين الشعبي وإحسان القرآن.. كيف يمكن إعادة ربط الجمال بـ«السيدة زينب»؟