«حواديت الآخر» لحسام فخر: الموروث وما بعد الحداثي في مصنع الحكايات

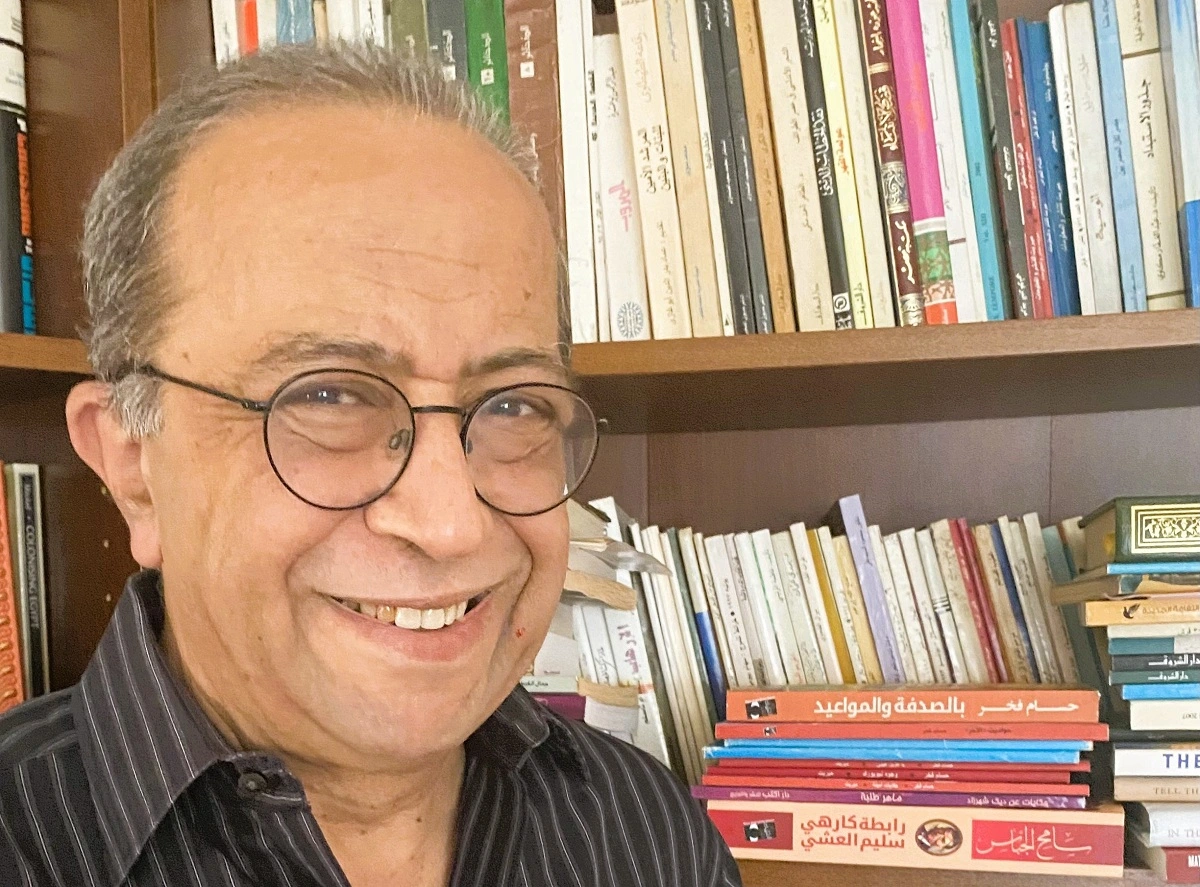

تعرفت على أعمال الكاتب والأديب والمترجم حسام فخر حين قرأت في البداية «حكايات أمينة»، ثم توالت القراءات مع «بالصدفة والمواعيد» و«لسان عصفور». ولكن فخر نفسه لفت انتباهي إلى عمله المختلف «حواديت الآخر».

أخذني هذا العمل في عالم مختلط، عالم تتشابك وتتقاطع فيه ما بعد الحداثة مع حكايات ألف ليلة وليلة؛ عالم «مدينة النحاس» القاسية التي تُستأصل فيها الأرواح، وعوالم من الفانتازيا والغرائبية تقاوم هذا العالم وقسوته اللامتناهية. ينتمي هذا العمل الأدبي، الذي يجمع بين موضوع واحد والعديد من القصص القصيرة، إلى ما يُعرف بـ«المتتالية القصصية (short story cycle)».

في هذا النوع، تشكل القصص مجموعة متكاملة؛ إنها ليست رواية تقليدية ذات سرد خطي، بل هي مجموعة من الحكايات المترابطة التي تدور حول شخصية واحدة أو أكثر، وتجمعها بنية سردية واحدة، حيث يتداخل صوت الراوي مع قصص «الآخر». وهكذا نقابل هذه الجديلة السردية من خلال شخصيتي الراوي و«الآخر».

إطار الحكاية: «ألف ليلة وليلة» في زمن الحداثة

لقد استفاد الكاتب بشكل كبير من خلفيته الثقافية الثرية والمتنوعة، واستخدم أسلوبًا يذكرنا ببنية السرد المتداخلة في «ألف ليلة وليلة». ففي العمل، يلعب «الآخر» دور«شهرزاد» التي تروي الحكايات، بينما يمثل الكاتب دور «شهريار» الذي يستمع ويسجل هذه القصص.

الراوي والإطار السردي: تبدأ الحكاية بلقاء بين الكاتب و«الآخر». يركب «الآخر» كتف الكاتب ويملي عليه القصص، معطيًا إياه سببًا للكتابة. هذا الإطار يشبه تمامًا علاقة شهريار وشهرزاد، حيث يستمر السرد لدرء الخطر أو تحقيق هدف ما.

لغة الحكي: يستخدم الكاتب لغة غنية بأسلوب حكائي يميل إلى الشفوية والعامية، مع توظيف الأمثال الشعبية والعبارات الدارجة مثل: “يا سادة يا كرام”، “كأننا يا بدر لا ذهبنا ولا جئنا”، و”ما على الرسول إلا البلاغ”. هذه العناصر تضفي على النص طابعًا أصيلًا وتذكرنا بالحكائين الشعبيين وأجواء ألف ليلة وليلة.

مدينة النحاس: من الأسطورة إلى “متروبوليس” الحداثة

“مدينة النحاس” في الرواية ليست مجرد مكان، بل هي شخصية مركزية ورمز قوي. إنها تمثيل للمدنية الحديثة، المبهرة بتقدمها التكنولوجي وثرائها، لكنها تُخفي وراء قشرتها برودًا وعزلة. هي مدينة الغرباء التي تجذبهم بوعودها، لكنها سرعان ماتفرض عليهم قوانينها القاسية وتفقدهم هويتهم وأرواحهم.

وهنا يبرز تناص ذكي ومثير للاهتمام، ليس فقط مع أسطورة “مدينة النحاس” التراثية، بل أيضًا مع فيلم «متروبوليس» (1927) للمخرج فريتز لانج. فكلتا المدينتين، مدينة فخر ومدينة لانج، تشتركان في كونهما رمزًا للقوة المطلقة والنقد الاجتماعي اللاذع.

الانقسام الطبقي الحاد: هذا هو التشابه الأبرز. في «متروبوليس»، ينقسم المجتمع بشكل صارخ إلى طبقة المفكرين والحكام الذين يعيشون في نعيم فوق الأرض، وطبقة العمال الكادحين الذين يعيشون ويعملون في جحيم تحت الأرض. وبالمثل، «مدينة النحاس» في «حواديت الآخر» هي مدينة محكومة بالمال، حيث يتحدد قدر الفرد بعدد “قروشه”، ويعيش بطلها “الآخر” في وظائف وضيعة ويتعرض للاستغلال.

الجمال الذي يخفي خطرًا:

تبدو “متروبوليس” من الخارج مدينة فاضلة ومستقبلية، لكن هذا الجمال يخفي تحته قمعًا واستغلالًا. كذلك “مدينة النحاس”، هي مدينة مبهرة تجذب الغرباء بوعودها، لكنها في الحقيقة “طريق من اتجاه واحد لا يسمح بالعودة”، ومدينة قاسية “تستأصل فيها الأرواح”.

لكن يكمن الاختلاف الجوهري في أن “متروبوليس” تقدم حلاً في النهاية، حيث يصبح “القلب” وسيطًا بين “العقل” و”الأيدي”. أما “مدينة النحاس” في “حواديت الآخر” فتبدو بلا أملأ وخلاص، إنها تجسيد مادي لمفهوم الاغتراب الذي لا نجاة منه.

صوت “الآخر”: صدى المثقف المهاجر

يمثل “الآخر” رمز المثقف العربي المهاجر الذي يواجه صراعًا وجوديًا بين هويته الأصلية وثقافة الغرب. هذا الصراع يتجسد في تفاصيل صغيرة وعميقة: لغته الأم التي يكاد ينساها لكنه يشعر بعشقها عندما يتكلم بها، وإحساسه الدائم بالغربة والوحدة. حكاياته ليست مجرد فانتازيا، بل هي استعارات لأزمات حقيقية:

في «حدوتة الخبز والسيف»، يجبر «الآخر» على ترديد كلام لا معنى له ليعيش، في إشارة قاسية لفقدان القدرة على التعبير الأصيل في مجتمع غريب.

وفي «حدوتة المحاكمة والسجن الطويل»، تصل أزمة الاغتراب إلى ذروتها السريالية، حيث تستأصل روحه جراحيًا وتسجن، بينما يطلق سراح جسده. هذه الحكاية، المفصلية، هي نقد لاذع لمجتمع مادي يعطي الأولوية للجسد المنتج على الروح الحرة، ويصور حالة التفكك المطلق للبطل، الحر جسديًا والمسجون وجوديًا.

حادثة «هجوم الطير الأبابيل» على «الأبراج الشاهقة»هي إشارة واضحة إلى أحداث 11 سبتمبر، وكيف تحول الخوف إلى «سلطان المدينة» الجديد، مما يبرز شعور«الآخر» بالوحدة المطلقة حتى في خضم كارثة جماعية.

إبداع يتجاوز الفنان

في النهاية، تختتم الحكايات بالكشف عن أن صراع «الآخر» الأكبر هو مع «عشقه المميت»، وهو إدمان مدمر للذات. وهنا، يتغير موقف الراوي (شهريار)؛ فبعد أن كان يبدي كرهه لـ«الآخر»، يشعر بحزن عميق ويعترف بأنه أحب حكاياته، ويتوسل إليه ألا يدع هذا الإدمان ينهي السرد.

هذه النهاية هي تأكيد على قيمة الفن والإبداع. فالحكايات تتجاوز عيوب الفنان وتصبح هي الباقية. «حواديت الآخر» ليست مجرد متتالية قصصية، بل هي شهادة على قوة الحكي في مواجهة عالم قاسٍ، ونداء للفنان لمقاومة شياطينه من أجل فنه. لقد نجح حسام فخر في خلق عمل ما بعد حداثي بجذور ضاربة في التراث، عمل يطرح أسئلة مؤلمة عن الهوية والاغتراب والخلاص في عالم فقد روحه.

اقرأ أيضا:

نهاية الرحلة: «كارمن» في مصر وتحليل مقارن لوجوهها المتعددة (4-4)

الرحلة الخالدة لـ«كارمن»: اقتباسات الباليه والمسرح الموسيقي والأوبرا المعاصرة (3-4)

الرحلة الخالدة لكارمن: الاقتباسات السينمائية عبر العصور (2-4)