حكاية الغناء والعروبة مع الزمان

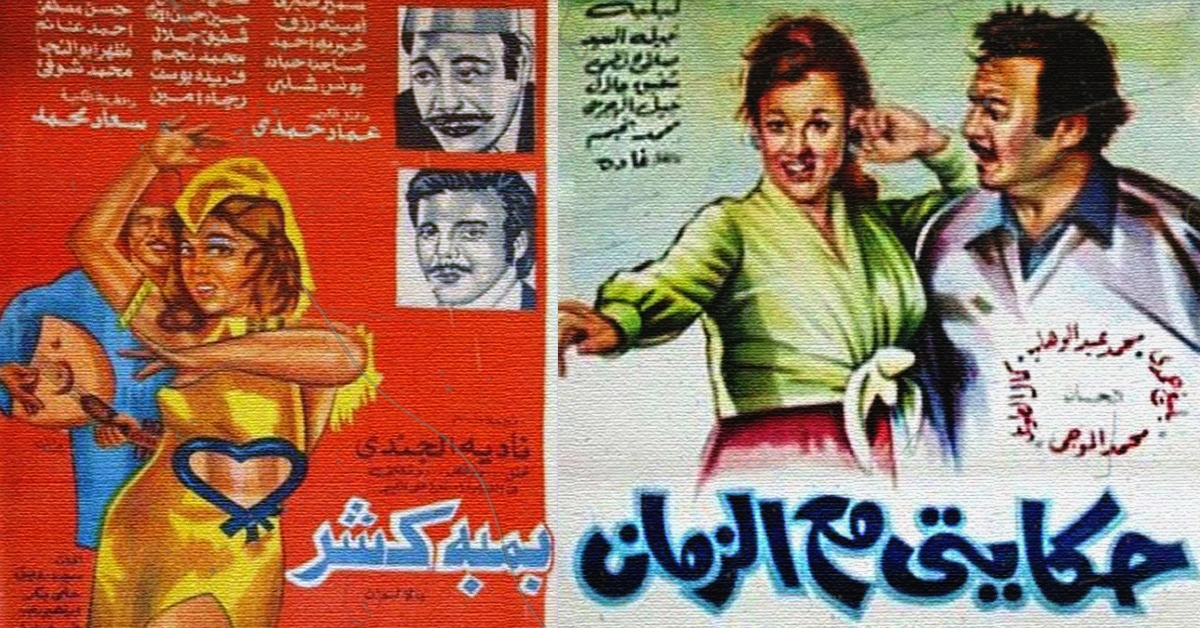

ما هو الرابط بين فيلم “حكايتي مع الزمان” (1974) بطولة وردة، وفيلم “بمبة كشر” (1974) بطولة نادية الجندي؟ أخرج حسن الإمام الفيلمين في منتصف سبعينات القرن العشرين، بعد حرب أكتوبر 1973. في كلا الفيلمين، قدم حسن الإمام على الشاشة بطلة تسعى إلى أن تكون نجمة استعراضية. هكذا كان حال نادية الجندي في “بمبة كشر” ووردة في “حكايتي مع الزمان”.

في منتصف السبعينات في السوق السينمائية: كلتاهما نجمة، واحدة في السينما والأخرى في الغناء. لكن أيا من النجمتين لم تكن قد ثبتت أقدامها بعد كبطلة أولى على الشاشة، ولا كبطلة استعراضية سينمائية، بدون مواربة. قدمت نادية النجدي نمرة استعراضية أو اثنتين في فيلم “صغيرة على الحب” عام 1966، لكنها لم تصبح “نجمة الجماهير” إلا بعد قيامها ببطولة “الباطنية” عام 1980. أما وردة، فلم تنجح أبداً نجاحاً ساحقاً على شاشة السينما، وإن لاقت نجاحاً كبيراً في مسلسلاتها التلفزيونية القليلة.

ربما يتسع مقام آخر للمقارنة بين الفيلمين ووضعهما في سياق تواصل نجاحات حسن الإمام في إخراج أفلام حزينة تنتمي لنوع الميلودراما الفني. فيما يلي، أتأمل “حكايتي مع الزمان” من زوايا لم يعتد النقد النظر منها إلى أفلام الإمام؛ مثلاً انخراط فيلمه في تقاليد بصرية خاصة بالسبعينات، أو نظرة حسن الإمام إلى العروبة الثقافية.

جماليات السبعينات السينمائية

“حكايتي مع الزمان” هي حكاية بطلة فرقة غنائية استعراضية تلعب دورها (وردة). تتزوج من مقاول ثري يلعب دوره (رشدي أباظة)، وتعيش حياة هانئة مستقرة تنجب خلالها طفلة. لكنها تختلف مع زوجها بسبب إقباله على السهر وتعاطي الخمر مع أصدقاء السوء، الذين يحضونه أيضاً على إفساد بعض الموظفين العموميين للحصول على مقاولات مربحة. تنفصل وردة عن رشدي، لا سيما وأنها تشتاق إلى الفن، فتعود إلى الفرقة وتقع في غرام مخرجها الفنان المجدد الطموح، ويلعب دوره (سمير صبري). تفقد الأم ابنتها، وتتعرض لعسف الأب، وتتمزق بين حبها للفن ولسمير صبري، وشوقها إلى ابنتها.

من حيث القصة، “حكايتي مع الزمان”هو فيلم أقرب إلى عالم أفلام وموضوعات وقضايا الستينات، رغم أنه من إنتاج عام 1974. لكن بصرياً، ف”حكايتي مع الزمان” فيلم من السبعينات بامتياز. إن حكاية الأم التي تختلف مع زوجها بسبب انغماسه في الخمر والسهر والعبث مع النساء، أو انخراطه في الفساد وتقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين بهدف تسهيل أعماله الخاصة، هذا نموذج حكاية تتكرر بتنويعات مختلفة في أفلام نهاية الستينات، وهي خيوط سردية مشبعة بأجواء الستينات، حيث تهيمن الدولة على كافة الأنشطة الاقتصادية.

***

استمرت تلك الخيوط والتيمات تظهر في السبعينات كجزء من تراث الميلودراما الذي كان قد بدأ مرحلة الانحدار في السبعينات. لكن في السبعينات، كان التركيز في باب الأخلاق على الفساد في داخل القطاع العام نفسه، وليس كما في الستينات، على صاحب العمل المتوسط الذي يستعين ببعض الفاسدين من رجال الإدارة. لهذا فقصة فيلم “حكايتي مع الزمان” تحمل ملامح ستينية قوية.

ما يجذر الفيلم في العالم البصري للسبعينات هو اللقطات المقربة جدا للحبيبين سمير صبري ووردة، والتي تواترت عبر الفيلم إلى حد الإفراط، فلم تعرف السينما المصرية هذه اللقطات في الستينات إلا نادراً، وفي أفلام ذات حس فني عالٍ، مثلما في الناصر صلاح الدين ليوسف شاهين (1963). لكن بحلول السبعينات، زاد استخدام المخرجين الجماهيريين لهذا النوع من اللقطات لتعظيم الانفعال الذي يثيره المشهد. في “حكايتي مع الزمان” الحركات الراقصة وتصميم خطوات الرقصات والاستعراضات تنتمي كذلك إلى السبعينات بامتياز. بصمة السبعينات البصرية تظهر كذلك في الفيلم من خلال ضوضاء الألوان في مشاهد الاستعراضات، حتى إن أحد الاستعراضات قد غلبت على مشاهده ألوان الأخضر والأصفر والبرتقالي الزاهية.

***

بشكل عام، كانت الاستعراضات في الفيلم تجلياً للكيتش البصري الذي أدغم عقوداً من الإحالات البصرية في بضعة دقائق على الشاشة، في نمرة استعراضية واحدة. في تلك النمرة تظهر عدة راقصات عوالم يستدعين بحركاتهن تراث الرقص البلدي من عشرينات القرن العشرين، لكن يرتدين بدل رقص ذات ألوان وتصميمات سبعينية صريحة، مثل الأحمر والأزرق الخالصين.

كذلك نرى لبلبة وهي ترتدي باروكة أفرو مثل تلك التي تحيل لموسيقى السبعينات وثقافة الأفارقة الأمريكيين في ذلك الوقت، لكنها ترقص رقصة تحمل مزيجاً من الرقص الغربي الهيستيري في الخمسينات والستينات أقرب إلى رقصات التويست والجيرك، مع هزات الوسط والأرداف المستلهمة من الرقص البلدي.

العروبة والذاتية

في فيلم “حكايتي مع الزمان” عودة إلى خطاب العروبة الثقافية، الذي كان قد ازدهر في سينما الأربعينات والخمسينات، وتجسد آنذاك في نوع من الاستعراضات تتكون من فقرات تحيي كلٌ منها بلداً عربياً بعينه، وتختتم بالثناء على التناغم الثقافي العربي من المحيط إلى الخليج، قبل ظهور عبارة “من المحيط إلى الخليج”. في الأربعينات كان هناك احتفاء بالأغنية العربية وبتوحيدها للناطقين باللغة العربية شرقاً وغرباً، إذ ينصت إليها ويستمتع بها كل من يستخدم تلك اللغة.

أما في “حكايتي مع الزمان”، فعناصر العروبة الثقافية أكثر ارتباطاً بنسيج الفيلم ولحمته العميقة. فالفيلم مصري من إنتاج الشركة المصرية الأيقونية “صوت الفن”، والبطلة جزائرية. وقد حرصت تيترات الفيلم على تعريفها باسمها الفني الرسمي آنذاك: “وردة الجزائرية”، وهو الاسم الذي تحول إلى “وردة” فقط، تدريجيا، ابتداءً من منتصف السبعينات نفسها. أما الفرقة الموسيقية الاستعراضية التي تغني فيها البطلة فاسمها “الفرقة الغنائية العربية”.

كما توضح لقطة مقربة تحتل فيها لافتة الفرقة مجمل الشاشة، وهي اللقطة الأولى في الفيلم بعد انتهاء العناوين والتيترات. وتقدم الفرقة الغنائية عروضها بين القاهرة وبيروت، كما يتضح من توالي الأحداث. فها هو الفيلم يقدم صورة للأغنية وهي تضم عقداً ثقافياً وترفيهياً بين مصر ولبنان والجزائر.

***

لكن العروبة المعنية في الفيلم ليست العروبة الثقافية المتسيدة في الستينات، والتي كانت تشير صراحة أو ضمناً إلى العروبة السياسية وفكرة الوحدة القومية بين البلاد الناطقة بالعربية. في الستينات، كانت الإشارة للعروبة الثقافية تتفاعل مع سياق تاريخي تمثل فيه القومية العربية خطاباً تحررياً مناهضاً للاستعمار، وبالتالي كانت العروبة الثقافية والسياسية تمتزجان بمعنى ما.

أما العروبة الثقافية في سبعينات ما بعد حرب أكتوبر 1973، كما تقدمها السينما المصرية، وتحديداً كما يطرحها فيلم “حكايتي مع الزمان”، فهي عروبة وإعراب عن الحب والمتعة والرغبات التي تسعى الذات الفردية إلى تحقيقها، على صعيد الفن والحياة الشخصية، لا على صعيد السياسة والمجال العام. محور الفيلم رغبات ذات منفردة، رغبة وردة في الحب الموجه إلى رشدي أباظة، أو سمير صبري، أو إلى ابنتها.

في الفيلم تغني الشخصية التي تلعبها وردة ذاتها، وتتغنى بأحاسيس وخلجات تلك الذات وآلامها. تحكي حكايتها الشخصية كما يشير عنوان الفيلم، وهي تحكي وتغني بشكل ملحمي، لأنها تنظم قصة الذات في مواجهة الزمان، أو القدر، وليس فقط في مواجهة حياة بشرية محدودة في زمن معين.

***

تغني وردة وتترنم، كأنها “تتكلم” على نحو واحد من الأساليب التي اشتهر بها عبد الحليم حافظ وتميز بها وبرع فيها، لاسيما في الأغنية التي تمنح الفيلم كله عنوانه: حكايتي مع الزمان. وربما يرجع ذلك على أن الأغنية من تلحين بليغ حمدي، واحد من الملحنين وثيق الصلة بحليم ومن المشاركين في صياغة أسلوبه الغنائي.

لا يطرح الفيلم نسخة من حكاية عن ذات وردة كفنانة وإنسانة، وكأنه يحكي حكايتها الشخصية. من يتتبع سيرة الفنانة وردة الذاتية يعرف أنه بقليل من التأويل والتخييل يمكن نسج توازٍ بين الخطوط العريضة لشخصية وردة في “حكايتي مع الزمان” وحياة وردة في الواقع. فلو صدقنا الروايات الصحفية المثيرة والرومنسية، لاحظنا أن وردة -وفقاً لتلك الرواية- قد أثارت إعجاب بليغ منذ اللحظة الأولى للقائهما، مثلما وقعت شخصية سمير صبري المخرج (لا الملحن) في غرام شخصية وردة المغنية في الفيلم.

***

ثم إن وردة قد تزوجت من رجل ينتمي لجهاز الدولة الجزائرية، مثلما تزوجت شخصية وردة من شخصية رشدي أباظة في الفيلم. ثم إن وردة، بعد عشر سنين من الزواج، تركت زوجها لتعود إلى الفن، وتحديداً إلى عدة سنوات من التعاون المكثف مع، والزواج من بليغ حمدي. في الفيلم، عاشت شخصية وردة لحظات غرام وتعاون فني مع شخصية سمير صبري بعد أن عزمت على الطلاق من شخصية زوجها رشدي أباظة، وكأن تلك اللحظة صدى لزواج وردة من بليغ في الحقيقة.

ليست الذاتية المقصودة في هذا المقال هي التوازي بين السيرة الحقيقية لوردة والسيرة المتخيلة للشخصية التي تلعبها في الفيلم. المقصود هنا هو إنتاج الفيلم لفكرة الذات المتألمة بشكل مركز، وتفصيل ألم الذات عن طريق حكيها حكايتها الحزينة المليئة بالانفعالات الملتاعة والمفجوعة. ملامح تلك العاطفية العالية ومركزية الذات المتألمة هي التي تجعل من ذات شخصية وردة في الفيلم معادلاً لذات عبد الحليم حافظ المتألم أبداً، الملتاع دائماً على الشاشة، والمسرود في حكايات الصحافة والتاريخ الفني باعتباره ابن اليتم والفقر الذي نجح بموهبته في الوصول إلى النجومية.

***

في لحظات تعاظم المد القومي تتعاظم الغنائية في المجتمع والخطابات الرائجة فيه، والأعمال الفنية اللافتة فيه. عرفت مصر لا سيما في الستينات الناصرية تلك العاطفية العالية، وأحد تجلياتها هو غنائية حليم نفسه: الرومنسي الحالم الحزين أو الفرح بحب فتاته، والذي هو أيضاً أعلى نموذج للقومية العربية الغنائية بصوته عندما يصدح بالأغاني الوطنية في أعياد ثورة يوليو. يتمايز هنا فيلم حسن الإمام “حكايتي مع الزمان” لأنه يواصل إنتاج غنائية عالية، وذاتا مركزية رومانسية متألمة، لكنها عندما تتجسد في وردة، في سبعينات ما بعد حرب أكتوبر 1973، تكون ذاتية وعاطفية منبتة الصلة بتيار سياسي أو دعائي قومي.

الأم فاقدة الأهلية

في السبعينات أخرج حسن الإمام مجموعة من أفلام “العوالم” تكررت في قصصها تيمة الأم التي يحرمها المجتمع من ابنها أو بنتها لأنها تمتهن مهنة العالمة أو الراقصة المغنية. والحقيقة أن هذه التيمة الشائعة في السينما المصرية الكلاسيكية، لاسيما في أفلام نوع الميلودراما الفني، تمتد عند حسن الإمام إلى قصص سيدات يشتغلن بالفن، حتى لو لم يكن عوالم، لكن يجمع بينهن عنف المجتمع ضدهن والذي يسمح للزوج، أو أهله، أو للمحكمة بحرمان الطفل، أو الطفلة من الأم. إلى حد ما، ينتمي فيلم “حكايتي مع الزمان” إلى تلك السلسلة، وإن كانت شخصية وردة هي شخصية مغنية حديثة محترمة، لا شخصية عالمة.

في الفيلم تمتنع وردة عن المطالبة بحضانة ابنتها، في غمار مطالبتها زوجها بالطلاق. مرجع موقف وردة هو انشغالها بالفن والفرقة الغنائية، لكن كذلك لأنها تعرف أن القاضي لن يحكم لصالحها بالحضانة لأنها فنانة. ويؤكد يوسف وهبي هذا التحليل في حواره مع وردة. في “حكايتي”، يلعب يوسف وهبي دور قائد الأوركسترا، والمربي الفني والأب الروحي لبنات الفرقة الغنائية، ويكتسب تقديره أهمية رمزية عالية.

***

وفي المقابل، يؤكد رشدي أباظة في أكثر من مشهد يصرخ فيه ويرغي ويزبد، أنه سوف يحرم وردة من ابنتها. لكن ينتهي الفيلم بإشارة إلى أن الأسرة سوف يلتئم شملها، وأن وردة سوف تضحي بحبها من أجل تربية ابنتها في كنف الزوج الأب، حين تنتهي الأغنية الختامية بلقطات لوردة تغادر خشبة المسرح بصحبة زوجها وابنتهما.

ربما يميز هذا التفاؤل فيلم “حكايتي مع الزمان” عن بقية أفلام العوالم والفنانات المحرومات من أبنائهن وبناتهن، التي أخرجها حسن الإمام. لكن بصفة عامة، عذاب الأم ومنعها عن أبنائها هو موتيفة ميلودرامية عتيدة، كثيراً ما ظهرت في ذلك النوع الفني عبر العقود. لكنها تكتسب أهمية خاصة في سبعينات السينما المصرية، لأنها تبدو ذات تأثير متناقض. من ناحية، تبدو الموتيفة حافزاً على تعميق الحداثة، وعلى رفض انحياز النظام القضاء والبنية المجتمعية إلى الرجل على حساب المرأة.

***

لكن من ناحية أخرى، يؤدي تعاظم تلك الموتيفة في السبعينات إلى ازدياد إحساس الناس بأن تلك الآلام التي تعيشها المرأة في خلافها مع زوجها، يسببها تمرد المرأة، وبالتالي يميل الناس إلى تحميل المرأة مسئولية حدوث الصدام مع الزوج/ الأب. ربما بدا أن هناك التباساً في تحليل تأثير تلك الموتيفة الدرامية. قد تتعقد صلة الأم بأبنائها بسبب انتقام الأب منها، وقد يثير ذلك الموقف حماس الناس إلى تقييد امتيازات الرجل في محاكم الأحوال الشخصية. لكن، على العكس، ربما حدا ألم الأم بالناس إلى تبني موقف محافظ، يفترض أن الأم التي تقاوم الذكورية والتسلط هي التي تجلب لنفسها وأسرتها المتاعب. هذا الالتباس هو ما يجعل أفلام حسن الإمام حيوية في أكثر من سياق تاريخي.