تراث مصر غير المترجم.. ميراث الحضارات بين صوت المصري وقلم المستشرق

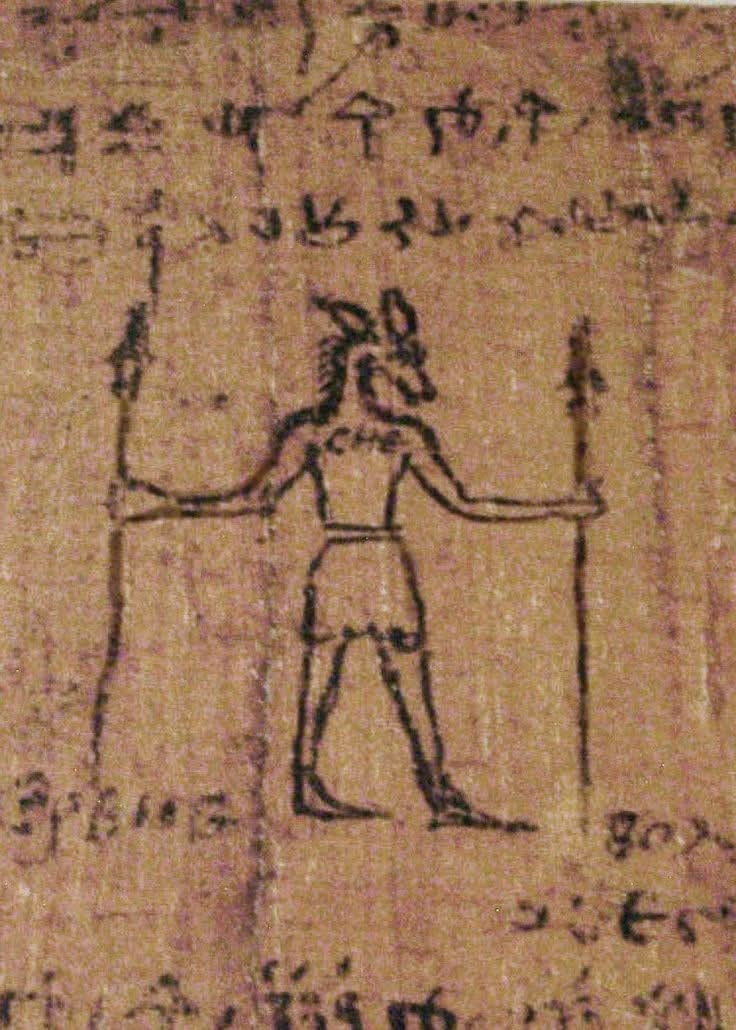

في ظل سباق الأمم على حفظ تراثها وتوثيقه، ما زال بعض التراث المصري يقف عند مفترق طرق بين الترجمة والفهم، بين من ينقل النصوص حرفًا ومن يدرك معناها. إذ إن هذا ليس مجرد نقوش أو أوراق، بل لغة قائمة بذاتها، تحمل في طياتها قيمًا صوتية وفكرية ودينية، تعكس رؤية المصري القديم والوسيط للعالم، والإله، والإنسان.

غير أن الإشكالية الكبرى لا تكمن في فقدان النصوص، بل في فقدان معناها الحقيقي عند ترجمتها أو إعادة تفسيرها. فكثيرًا ما تقرأ الموروثات المصرية بعيون غربية بعيدة عن سياقها الحضاري والديني، فتختزل الرموز وتفرغ من مضمونها الروحي.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة قراءة التراث المصري في ضوء اللغة والدين والتاريخ، قراءةً تنبع من الداخل لا من الخارج. فالنقوش والمخطوطات والبرديات التي خرجت من مصر إلى مكتبات أوروبا ليست مجرد آثار مادية. بل شواهد على فكر وهوية وتنوع ثقافي لم يترجم ترجمة واعية بعد.

الجذور التاريخية للتعامل مع التراث

إذا تأملنا جذور التعامل مع التراث المصري وتاريخه، سنجد أن المدرسة الغربية كانت أول من قدم دراسة علمية منظمة للتاريخ المصري في صورته الحديثة. لكنها لم تكن دائمًا بريئة من الأهداف السياسية الاستعمارية. فقد حمل تيار الاستشراق معه مزيجًا من البحث الأكاديمي والهيمنة الثقافية. حيث تناول بعض المستشرقين المجتمع المصري من منظور خارجي ركز على الجانب الوصفي دون النفاذ إلى البنية الفكرية والروحية التي شكلت هذا التراث.

ورغم أن بعض المدارس الأوروبية، مثل المدرسة الألمانية، أبدت قدرًا أكبر من الإنصاف في دراسة تاريخ مصر. فإن اللحظة المفصلية جاءت مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في مطلع القرن العشرين. وهو الحدث الذي وضع مصر في مواجهة سؤال هويتها: هل نحن عرب أم مصريون قدماء؟

ثم جاءت المدرسة التاريخية المصرية الحديثة لتعيد التوازن، بعدما أدرك الباحثون المصريون حجم التشويه الذي تعرض له تاريخهم نتيجة التفسيرات الأجنبية. فانطلقت الجامعات المصرية، بداية من جامعة فؤاد الأول، ثم فاروق الأول، لتؤسس منهجًا وطنيًا يعتمد على الوثائق الأصلية والمصادر المحلية. مثل الأرشيفين العثماني والمملوكي، لا على الكتابات الغربية وحدها. وبهذا بدأت مرحلة جديدة من التحرر العلمي. تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وإعادة قراءة التاريخ المصري من منظور مصري خالص. يعمل جنبًا إلى جنب مع الدراسات الأجنبية الموثوقة.

اللغة في التراث والدراسات الأجنبية

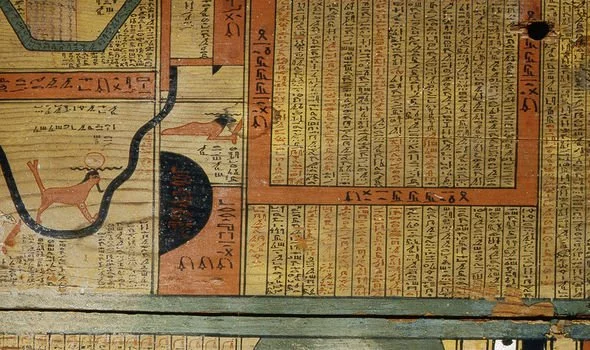

تعد اللغة بوابة الفهم الأولى للتراث المصري، إذ تتيح قراءة النصوص الأصلية دون وسيط أجنبي. وهنا توضح الدكتورة هبة ماهر محمود، أستاذ مساعد الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة المنصورة، في تصريحها لـ«باب مصر»: “اللغة المصرية القديمة تمتاز بما يعرف بالقيم الصوتية. وهي الجزء المرتبط بالنطق الأصلي للكلمات والنصوص. وهذه القيم لا تختلف باختلاف لغة الترجمة لأنها تمثل النطق لا الترجمة اللغوية”.

وتضيف أن الإشكالية لا تكمن في النصوص نفسها، بل في عملية نقلها بين اللغات. إذ يحدث الخطأ عندما يعتمد الباحثون على ترجمات أجنبية لا تنقل النطق الصحيح للكلمة المصرية القديمة. فكثير من الباحثين المبتدئين يظنون أن النطق المترجم هو النطق الأصلي. بينما هو مجرد اجتهاد من المترجم، مما يؤدي إلى خلل في فهم النصوص.

تكامل الدراسات العربية والأجنبية

أما فيما يخص التراث غير المترجم، فتوضح أنه من الصعب العثور على بردية أو مخطوطة لم يتم ترجمتها أو دراستها، وأن الدراسات العربية والأجنبية مكملة لبعضها البعض. إذ تعد الأبحاث الأجنبية مراجع موثوقة طالما صدرت عن مؤسسات علمية معترف بها، خاصة أن القيمة الصوتية المعبرة عن التراث ثابتة لا تختلف من باحث لآخر.

وتتابع موضحة أن بعض القطع الأثرية في المتاحف العالمية تعرض دون الإشارة إلى قيمها الصوتية. ويكتفى غالبا بالوصف التاريخي أو الفني للقطعة، وهو ما يمكن ملاحظته في كتالوجات بعض من المتاحف الدولية.

وتشير إلى أن الدراسات الأكاديمية والرسائل العلمية في علم المصريات تكمل بعضها البعض، ولا تتعلق بتناول دولة قبل أخرى. ومن الطبيعي أن تعاد دراسة موضوعات سبق تناولها في أبحاث أجنبية، خاصة مع ظهور معطيات أثرية جديدة.

فالباحث قد يدرس نصًا أثريًا ثم تأتي أبحاث أحدث تعيد ترجمته أو تصحح بعض جوانبه. ليس لاختلاف اللغة، ولكن لتطور المعرفة وتحديث المعلومات، لأن الحضارة المصرية القديمة لا تعرف الثبات أو المسلمات. فكل فترة تظهر شواهد أثرية جديدة تعيد تشكيل فهمنا للتاريخ.

غياب الترجمة.. مشكلة بحثية

رغم ذلك، تبقى إشكالية غياب الترجمة العربية الدقيقة لكثير من النصوص الأثرية التي نقلت إلى لغات مثل الإنجليزية والفرنسية وغيرها. إذ لا تزال الجهود العربية محدودة في تتبعها أو دراستها وفق أحدث الاكتشافات. وهذا يطرح تساؤلات حول التحديات التي يواجهها الباحثون المتخصصون في ترجمة ودراسة الآثار. سواء من حيث دقة المصطلح الأثري أو صعوبة الوصول إلى المخطوطات الأصلية. فضلاً عن كيفية ابتكار أفكار بحثية جديدة تفتح مسارات غير مطروقة في دراسة التراث المصري القديم.

ومن هذا المنطلق، يوضح الباحث الأثري عمر صلاح رؤيته حول هذه الإشكاليات، وكيفية تعامله معها من واقع تجربته الأكاديمية. فيقول: “هناك العديد من النصوص والنقوش المصرية القديمة التي ترجمت قديمًا إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. مثل متون الأهرام ومتون التوابيت وبعض أجزاء كتاب الموتى، غير أنه حتى اليوم لا توجد ترجمة عربية كاملة ودقيقة لهذه النصوص. ويعزى ذلك إلى أن معظم الجهود الأكاديمية التي تناولتها أنجزت في الجامعات الأوروبية والأمريكية، فكانت المراجع الأصلية باللغات الأجنبية. فيما لم تبذل بعد جهود مصرية كافية لإنتاج ترجمة علمية مطابقة للأصل”.

جهود عربية موازية للأجنبية

كما يشير إلى أن الاكتشافات الجديدة – مثل نصوص مقابر سقارة وأبيدوس- فتحت مجالات جديدة للبحث تتطلب جهودا عربية موازية للدراسات الأجنبية. لضمان قراءة متوازنة للتراث المصري في سياقه الحضاري واللغوي الصحيح. وقد تناولت هذه النصوص دراسات أجنبية حديثة، بينما لم تعالجها الأبحاث العربية بالقدر الكافي من العمق. وهو ما أوجد فجوة معرفية واضحة في هذا المجال.

وتعد عملية الترجمة نفسها من التحديات الكبرى. إذ لا يمكن التعامل مع اللغة المصرية القديمة على أنها مجرد لغة للنقل الحرفي. فهي لغة رمزية ودينية تتطلب فهمًا عميقًا للسياق الطقسي والفكري للنص للوصول إلى روحه ومعناه الحقيقي.

تراث مصر الإسلامية

يمتد الحديث عن التراث غير المترجم إلى الجانب الإسلامي من التاريخ المصري، الذي لا يقل عمقًا أو عن الفترات القديمة. فمصر الإسلامية تحتضن كمًا هائلًا من الشواهد العمرانية والمخطوطات التي لا تزال كثير من تفاصيلها في حاجة إلى إعادة قراءة علمية دقيقة. خاصة أن أغلبها دُون بلغات أجنبية أو في مؤسسات بحثية خارجية.

في هذا الإطار، توضح الدكتورة الزهراء بهزاد، مدرس العمارة والآثار الإسلامية بكلية الآداب – جامعة المنصورة، أن التراث المصري في العصر الإسلامي حظي باهتمام واسع من الباحثين الأجانب. مشيرة إلى أن الفرنسيين كانوا من أوائل من درسوه من خلال المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. الذي نفذ مشروعات ضخمة تناولت العمارة الإسلامية والحفائر ومشروعات الترميم في عدد من المواقع التاريخية.

وتضيف أن المعهد يصدر حتى اليوم دراسات موسعة باللغة الفرنسية، تضم بحوثًا توثيقية دقيقة عن التراث الإسلامي المصري. إلى جانب مؤلفات قديمة لا تزال تعد من المراجع الأساسية في هذا المجال.

جهود فرنسية وتركية

تابعت بهزاد أن المعهد الفرنسي بات في السنوات الأخيرة يحرص على إصدار ملاحق عربية لأبحاثه المنشورة بالفرنسية. مما ساهم في إتاحة المادة العلمية لجمهور أوسع من الدارسين والمهتمين داخل مصر. وتوضح أن الآثار الإسلامية في مصر غطيت بشكل كافٍ في الأبحاث الأكاديمية. حتى إن لم تُدرج كلها في كتب منشورة، فإنها خضعت للدراسة عبر رسائل ماجستير ودكتوراه تناولت مختلف العصور الإسلامية.

وأضافت أن الاتجاه البحثي الحالي أصبح يركز على الفترة العثمانية، وتكتب غالبية الدراسات المتعلقة بها باللغة التركية. في حين تبقى الفترات السابقة، خاصة الفترة المملوكية، الأكثر تناولًا في الأوساط الأكاديمية الغربية. نظرًا لطولها الزمني وثراء آثارها المعمارية.

الدين والتاريخ في التراث

في إطار الحديث عن الشق الدين والتاريخ للتراث غير المترجم. يؤكد عدد من المتخصصين في اللغات الشرقية أهمية دراسة الوثائق والمخطوطات القديمة باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث المصري المتعدد الثقافات. إذ تكشف هذه النصوص عن تداخل التاريخ الديني والاجتماعي لمصر عبر العصور.

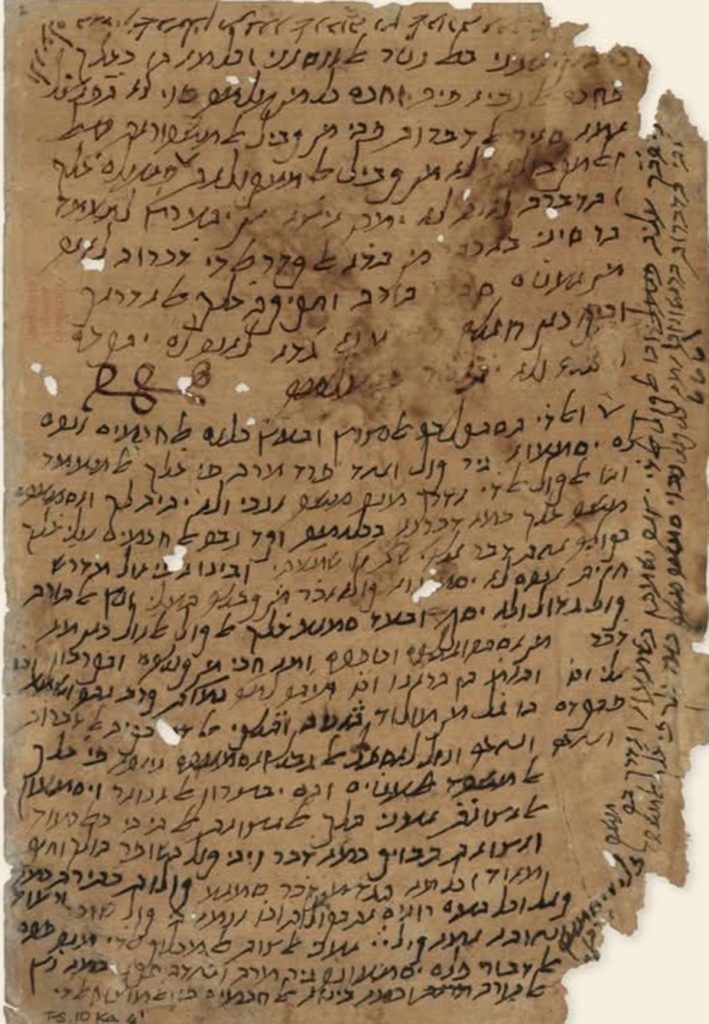

من جانبها، تقول الدكتورة عبير الحديدي، أستاذة اللغات الشرقية (العبرية والآرامية)، إن المخطوطات والبرديات التي تناولت نصوص العهد القديم- مثل وثائق الجنيزا التي اكتُشفت في كنيسة ابن عزرا بالقاهرة- تعد من أبرز الشواهد على هذا التراث. فقد تضمنت تلك الوثائق نسخًا من العهد القديم، وعقود زواج وطلاق، وخطابات ومعاملات يومية. بل وحتى تذاكر مسرح في فترات لاحقة. وكلها تعتبر وثائق تاريخية ثمينة تعكس طبيعة الحياة الاجتماعية والدينية داخل المجتمع المصري. ومن الضروري ترجمتها لفهم طبيعة الحياة الدينية تلك الفترة.

وأضافت الحديدي أن وجود هذه الوثائق بالعبرية أو الآرامية لا يعني غياب النصوص العربية. بل يكشف عن تنوع ثقافي وديني عاشته مصر. خاصة مع استقرار الجالية اليهودية داخلها لفترات طويلة واحتفاظها بموروثها الديني واللغوي.

اقرأ أيضا:

«عماد فيليب» في احتفالية اليوم العالمي للتراث: اندثار حرفة «الشفتشي» يهدد الهوية الثقافية

«حكايات العبور».. التراث الشعبي في ذاكرة الحرب

د. بسمة سليم: مصر الجديدة تملك هوية بصرية فريدة يجب إدراجها على خريطة السياحة