بين التدين الشعبي وإحسان القرآن.. كيف يمكن إعادة ربط الجمال بـ«السيدة زينب»؟

يبدو أن الحكومة، بمرور الوقت، نجحت في فرض مصطلح «العشوائيات» داخل مدينة القاهرة التاريخية، إذ لم يقتصر استخدام المصطلح على البيانات الصحفية، بل بدأ بعض الأكاديميين في ترديده بطريقة عفوية في الندوات المتخصصة.

وقد وقع عدد من الأكاديميين المرموقين، خلال محاضرة عن حي السيدة زينب في الجامعة الأمريكية. حول مستقل السياسات العمرانية داخل الحي التاريخي، في فخ تعميم المصطلح الذي يرفضه كثير من المهتمين بتاريخ القاهرة. نظرا لأن المدينة التاريخية لا تحوي داخلها عشوائيات كما تزعم الروايات الرسمية. ورغم عدم التوسع في النقاش حول المصطلح، إلا أن استخدامه قد يعطي انطباعًا بضرورة البدء في مناقشته بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة. لمنع تسربه إلى الدراسات الأكاديمية.

تطبيع مصطلح العشوائيات في الخطاب الأكاديمي

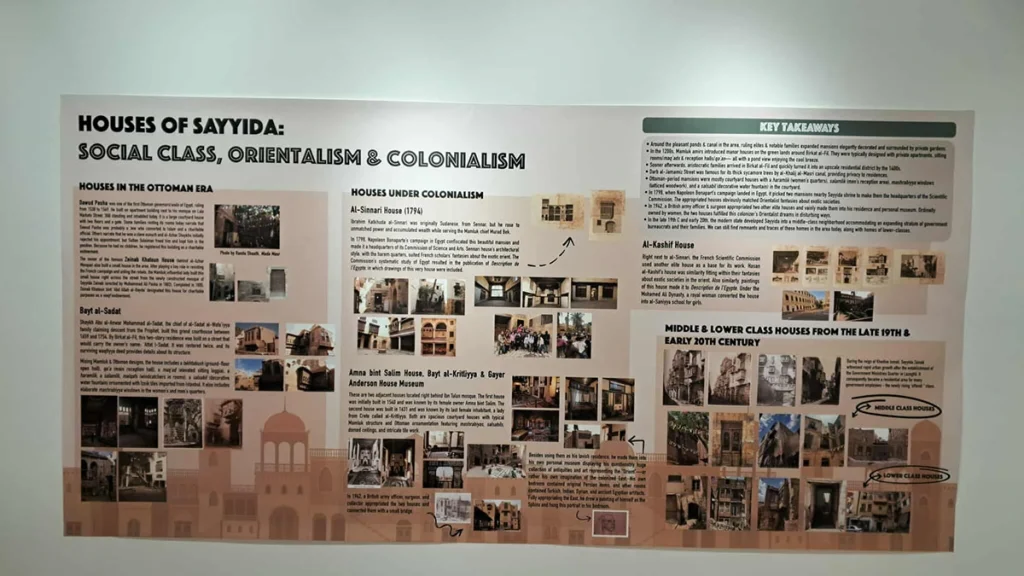

مؤخرًا، نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة معرضًا فنيًا بعنوان: «السيدة زينب: التاريخ، سياسات التطور العمراني والمستقبل»، والذي يستمر في الفترة ما بين 14 وحتى 31 يوليو الجاري. وهو نتاج تعاون مشترك بين الجامعة الأمريكية، وجامعة أوبرلين الأمريكية. بهدف طرح سرديات تاريخية جديدة عن حي «السيدة زينب»، باستخدام مواد تاريخية مختلفة، ومواد أرشيفية، وصور وخرائط.

أدارت الندوة الأولى الدكتورة زينب أبو المجد، أستاذة تاريخ الشرق الأوسط بجامعة أوبرلين. حيث تحدثت عن القيمة الروحية التي يحملها الحي التاريخي، ومحاولاتها لتوثيق الحي ومسجد «السيدة». وما طرأ عليه من تغييرات منذ نشأته وحتى الآن.

وفي حديثها، قالت الدكتورة هدى السعدي، أستاذة قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن فكرة المعرض خرجت من «ورشة عمل» مشتركة بين الجامعة الأمريكية وجامعة أوبرلين. حيث جرى تدريب الطلبة على توثيق نحو 10 مبان في منطقة السيدة زينب، من خلال الرجوع إلى الوثائق والخرائط القديمة.

وأضافت: “شعرنا برغبة في استكمال الموضوع، وبدأنا مرحلة ثانية برصد52 مبنى تراثيا وأثريا في المنطقة، واستعنا بصور وخرائط قديمة من مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية. تعاملنا مع الأثر كمصدر تاريخي، وحاولنا تقديم قراءة حية للتاريخ، لفهم السياق والظروف السياسية التي صاحبت عملية بناء الأثر، وانعكاس ذلك على المبنى ككل. كما طرحنا العديد من الأسئلة المتعلقة بالظروف السياسية وطرق توظيف المباني. إلى جانب معرفة أسباب بقاء بعضها واندثار البعض الآخر بمرور الزمن”.

إرث ديني حي

تحدثت الدكتورة أميرة أبو طالب، الباحثة الزائرة في الدراسات الإسلامية بكلية علم اللاهوت بجامعة هلسنكي، عن تخصصها المعني بأخلاقيات القرآن. مشيرة إلى أن الحديث عن الدين ومنطقة السيدة زينب لا يمكن فصلهما. إذ ترى أن جزءا من جمال الحي يعود إلى الإرث الديني الحي الموجود فيه. والمتمثل في مظاهر ما يعرف بالتدين الشعبي.

وقالت: «المنطقة تحوي إرثا متوارثا يمكن لأي شخص ملاحظته، وهو ما يظهر جليًا في أسماء المحال التجارية. إلى جانب تواجد مئات من المريدين داخل مسجد السيدة زينب على مدار اليوم. فزيارات المحبين لا تنقطع أبدًا، رغم أننا لا نعلم يقينا إن كانت السيدة زينب قد زارت مصر أصلا. وبطبيعة الحال، لعب الدين دورا مهما في تشكيل هوية الحي بمرور الحقب الزمنية. ولكن رغم ذلك، تنتشر القمامة والأصوات المزعجة في كافة شوارعه. لذلك سؤالي دائمًا: كيف يتصالح القبح مع الدين؟ وما علاقة الدين بالجمال؟».

وترى «أميرة» أن كلمة “الإحسان” التي ذكرت في القرآن لها مدلول أعمق بكثير. فقد جاءت الكلمة بصور وأشكال مختلفة في القرآن حوالي 200 مرة. مضيفة: «الإحسان بطبيعة الحال مرتبط دائمًا بالخير والجمال. مثل قوله: «تبارك الله أحسن الخالقين». وقد انعكس مفهوم الإحسان على التراث، إذ اهتم المعمار بالجماليات، عبر استخدام الخطوط العربية الجميلة، أو الأشكال الهندسية، أو الزخارف النباتية.

وظهر ذلك في المباني الدينية التي وظفت في الخير، مثل المدارس والخانقاوات وأسبلة الدواب وغيرها من المنشآت الدينية. ما يعكس انسجاما بين الجمال الحسي والمعنوي، ومحاكاة بين الإنسان والطبيعة التي خلقها الله”.

تبلد أخلاقي

تضيف: «بمرور الوقت، صار القبح المرئي بأشكاله المختلفة، أمرا مباحا حتى وسط الأجواء الدينية. فقد اعتاد الناس على القبح المرئي والسمعي والمعنوي. مما أدى إلى نوع من التبلد الأخلاقي، وعدم الاكتراث بصور القبح المختلفة التي نراها في الشوارع. وهذه الحالة تقلل من قدرتنا على إدراك الخير، والوقوف ضد الظلم، والقهر، والصراع. لكن في النهاية، فإن أسباب القبح مركبة، ولها أبعاد دينية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وغيرها من الأمور”.

وتنهي حديثها قائلة: “ما أردت طرحه هو إذا كان للدين طاقة في أرواح السكان داخل حي السيدة زينب. فهل يمكننا أن نطرح سؤالًا مفاده: «هل يمكننا استدعاء هذه الطاقة حتى تكون مصدرا لمستقبل نظيف يربط الدين بمفهوم الإحسان والجمال مرة أخرى؟».

رؤية مصطنعة

من جانبها، ترى الدكتورة دينا حسين، المتخصصة في تاريخ مصر الحديث. والتي تعمل على توثيق تاريخ الإسكندرية في القرن الـ19، أن هناك إشكالية لاحظتها خلال محاولاتها توثيق ما التقطته العدسات الاستشراقية في القرنين التاسع عشر وأوائل العشرين. حيث لاحظت أن عمليات توثيق الآثار خلت من تواجد السكان المحليين. وهو ما يوحي بأن الأثر خارج الزمن؛ أي بلا سياق تاريخي.

وقالت: «هذه الصور عززت التصور الغربي للشرق بوصفه ساكنًا، بلا تاريخ، ومصورًا عن الحياة اليومية للسكان الأصليين. كثير من هذه الصور كان يتم جمعها في ألبومات تباع للسياح الأوروبيين. وأسهمت في صياغة لغة بصرية تعلي من شأن السكون المعماري، وتتجاهل تعقيدات الحياة الحضارية الاجتماعية والدينية للمصريين. ولم يكن هذا التجاهل البصري للسكان المحليين صدفة. إذ أن صور المستشرقين صنعت رؤية مصطنعة، أظهرت مصر الإسلامية والقديمة وكأنها محنطة في زمن خارج التاريخ. صحيح أن تقنيات التصوير القديمة كانت تفضل الأثر الساكن عن تصوير معلم متحرك. لكن إقصاء السكان المحليين كان جزءًا من مشروع استعماري أشمل».

الممارسات الفوتوغرافية الكولونيالية

تكمل دينا حديثها قائلة إن إنتاج الصور الفوتوغرافية في هذا التوقيت كان نتيجة تفاعل عوامل أيديولوجية وتقنية في آن واحد. فاستبعاد حياة السكان المحليين من الكادر كان في صميم النظرة الاستعمارية الإمبريالية. وهي نظرة استمرت حتى بعد زوال القيود التقنية لتكنولوجيا التصوير.

وإعادة النظر اليوم في هذه الصور تجبرنا على إعادة التفكير. وهي لحظة تساعدنا على فهم كيف أسهمت الممارسات الفوتوغرافية الكولونيالية في تشكيل ذاكرة الأرشيف والتاريخ البصري. فالمصورون الاستشراقيون لم يلتقطوا صورًا لحفظ ذكريات محلية أو كدعائم للذاكرة. بل للتركيز على المعالم الأثرية والمعمارية للمكان.

لذلك، علينا التعامل مع هذه الصور بحذر، لأن عدسة المصور ليست شرطًا أن تكون مرآة للواقع. وهنا يبرز السؤال: ماذا تظهر الصورة؟ وماذا تخفي؟ فعندما نفكك الصورة الاستشراقية لآثار مصر. فنحن لا نتفقد طريقة عرضها الجمالية والمعمارية فحسب. بل نحلل المنطق الكولونيالي الكامل خلفها. ونفهم كيف استخدمت ضمن المنتج الاستعماري الذي أنتجت من خلاله.

لكن من المهم أيضًا الانتباه إلى إمكانية استخدام هذه الصور لاستعادة تاريخ اجتماعي بديل. عبر طرحنا لأسئلة جديدة حول السكان المحليين. مثل: من كانوا؟ كيف عاشوا؟ وما كانت علاقتهم بهذا المكان وهذا الأثر؟، وما أصبحت عليه؟

نظرة علوية

ترى الدكتورة مي الإبراشي، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني «مجاورة»، أن منطقة السيدة زينب ومحيطها تتميز مبانيها الأثرية والتراثية بالبعد الديني والروحاني. وتقول: «السكان المحليون يشعرون بملكية تراثهم الديني. وهو إحساس شعبي متجذر يعكس وجود مجتمع حي. بعكس منطقة القصبة على سبيل المثال التي جرى تفريغها بسبب النشاط السياحي داخلها. إلى جانب مغادرة الكثير من سكانها إلى مناطق أخرى بسبب الإهمال خلال فترات سابقة.

ترفض مي وصف هذه المناطق بـ”العشوائية”، مؤكدة أنها مناطق تاريخية غير مخططة. وتقول: «سكان هذه المناطق التاريخية عادة ما ينظر إليهم بنظرة علوية. لكن الواقع يقول إن تلك المناطق هي نتاج مجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة. فالقاهرة التاريخية للتراث الحي وليست فقط للآثار. ورغم حزني على ما نفقده يوميًا من مبان تراثية وأثرية. لكنني أرى أن استمرارية القاهرة التاريخية كتراث حي أهم بكثير من تشييد مبان جديدة داخلها لا تعبر عن السكان المحليين.

سياسات عمرانية

توضح الدكتورة داليا وهدان، أستاذة أنثروبولوجيا العمران بالجامعة الأمريكية، أن السياسات العمرانية بعد عام 1920 ساهمت في تهالك المباني الأثرية وإزالة الكثير منها. وتقول: «حدث نمو ديموغرافي كبير جدًا داخل هذه المناطق التاريخية، ونشأ داخلها أجيال جديدة ليس لهم علاقة بالمكان، لكن ما لاحظته خلال عملي على دراسات تخص المناطق غير الآمنة فقد وجدت ما يسمى بالخريطة القومية للمناطق غير الآمنة، وهذه الخريطة تتغير دائمًا إذ عادة ما يضاف إليها مناطق جديدة، لكن للأسف كثير من هذه المناطق التي يجري إضافتها تقع في حيز القاهرة التاريخية.

وتضيف: “تتبنى الحكومة سياسات خاطئة في التعامل معها مثل إزالة الآثار والتراث، واستبدالها بمباني أخرى مع إعادة تحويل المنطقة بالكامل مثل: فسطاط هيلز، وفسطاط ريزيدنس، وأرابيسك فسطاط. كما يتم إزالة المباني القديمة في وقت قياسي؛ لذلك أخشى أن نصل ليوم نجد فيه المصدر الوحيد للتوثيق هي الصور الاستشراقية. فنحن حاليًا ننتهج رؤية مفادها أن سكان هذه المناطق ضد الأثر والتراث، بينما الواقع يقول أن هناك سياسة اسمها الدين مقابل الطبيعة.

الأراضي مقابل الديون

تكمل: لا يخفى على أحد أن الدولة محملة بالديون الكبيرة؛ لذلك فالحكومة تتعامل مع الديون بشكل آخر، فالسلعة الوحيدة التي يمكن مقايضتها بالديون هي الأراضي، وللأسف هذه الأراضي غالبًا ستكون مليئة بالتراث أو الطبيعة مثل سيوة. وقد وقعت الدولة بالفعل على مثل هذه الاتفاقيات ودخلت مؤسسات لها علاقة بالتراث والطبيعة، وهي تؤثر في توجهات الحكومة.

وتختتم: لذلك، تلجأ الحكومة لتغيير مؤسساتها، مثل إنشائها صندوق تطوير العشوائيات، الذي أصبح مسؤولا عن صياغة الكثير من المناطق التراثية، مثل عرب آل يسار، وتل العقارب، ودرب اللبانة. هذه المناطق يزال حاليًا جزء كبير منها خلال أشهر معدودة. لذلك أرى أن هذه التغيرات المؤسسية التي تجري الآن تضعف المؤسسات التي كنا نتوسم فيها خيرًا ونضع فيها آمالنا بالحفاظ على التراث.

الحفاظ على النسيج العمراني

الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذة الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أشارت أنه لا تزال هناك فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب العمرانية الناجحة في التعامل مع قضايا التراث. وأشارت إلى أن منطقة الإمام خلال سنتين فقط تبدلت بالكامل، نتيجة لإزالة الطبقات التاريخية داخلها.

ورغم اللجان التي تم تشكيلها من جانب رئيس الوزراء للبحث في الحلول حول منطقة الجبانات، إلا أنه تم تجاهل قرارات اللجنة وهدم المقابر. وتؤكد «الكرداني» ضرورة وضع استراتيجية لكل منطقة تاريخية داخل حيز القاهرة، وعدم التعامل مع هذه المناطق بطريقة واحدة.

وتقول: «كل نطاق ونسيج عمراني مرتبط بأنشطة وخدمات، وهذه الأماكن من السهل جدا ربطها ببعضها البعض وتسهيل عمليات الوصول، بالنسبة لحركة المشاة. لكن، في المقابل كمجتمع متخصص مهتم بتراثه علينا جميعًا بدء حوار حقيقي حول أهمية تحسين حياة السكان المحليين داخل المناطق التراثية مع الإبقاء على طابعها ونسيجها العمراني».

اقرأ أيضا:

بعد رفعه من القائمة الحمراء|«أبو مينا».. قديس أحبه الجميع وأهملته «الآثار» لعقود!

هل تضع «اليونسكو» دير سانت كاترين ضمن مواقع التراث المعرض للخطر؟

بعد أزمة دير سانت كاترين.. هل خسر «خالد العناني» معركة اليونسكو؟