طارق علي يروي قصة حياة رئيس وزراء بريطانيا: تشرشل وفلسطين واليهود

في كتاب «وينستون تشرشل: عصره وجرائمه»، الصادر حديثا عن دار الكتب خان للنشر، للكاتب طارق علي، وترجمة نهى مصطفى، يُعيد الكاتب والمؤرخ البريطاني- الباكستاني النظر في الإرث السياسي والرمزي لأشهر رجل دولة بريطاني في القرن العشرين، عبر قراءة نقدية صادمة لتاريخه، تتحدى السردية السائدة التي تُقدّمه كبطل للحرب وحامٍيا للديمقراطية.

لم يكتب تشرشل كثيرًا عن مواقفه الشخصية تجاه الصهيونية والشعب اليهودي بشكل عام. ولكن مما كتبه يتضح أن وجهات نظره بشأن إنشاء إسرائيل لم تكن متسقة دائمًا. فقد انحرف تفكيره من النزعة الآلية الصرفة (التي قد تكون مفيدة للإمبراطورية البريطانية في منطقة مليئة بالأعداء، أي العرب) إلى العنصرية الحضارية، لعبت معاداة البلشفية دورها أيضًا.

كان اليهود عِرقًا قديمًا، “الشعب المختار” ومتفوقًا بحكم الواقع على العرب. وقد تم توضيح هذه النظرة في ما يبدو أنه أطول تصريح لتشرشل حول هذا الموضوع: مقال نُشر في الصفحة الخامسة من مجلة Illustrated Sunday Herald في 8 فبراير 1920. أوضح العنوان الأولويات البرنامجية المنصوص عليها في النص: “الصهيونية في مواجهة البلشفية: صراع من أجل روح الشعب اليهودي”. يخبر تشرشل القارئ: “بعض الناس يحبون اليهود والبعض الآخر لا يحبونهم، لكن لا يمكن لأي رجل مفكر أن يشك في حقيقة أنهم بلا شك العرق الأكثر قوة والأكثر روعة الذي ظهر على الإطلاق في العالم”.

***

على مستوى ما، كان كلامه هذا سخيًّا بشكل مدهش، لأنه لم يضف صفة تحدد “بعد الإنجليز، بالطبع”، أو كلمات بهذا المعنى. والأمر الأكثر أهمية هو أن الفكرة نفسها لا معنى لها وتعود إلى حرفية العهد القديم.

لا شك أن تشرشل كان يعرف التاريخ الإنجليزي جيدًا. فلماذا إذن لم يذكر حقيقة مفادها أن أسوأ المذابح والاضطهادات التي تعرض لها اليهود في أوروبا القديمة بدأت في إنجلترا؟ كان الفاشيون الألمان ليسعدوا بحقيقة أن هنري الثالث أصدر في عام 1218 مرسومًا ملكيًّا، “مرسوم الشارة”، والذي جعل من الإلزامي على اليهود ارتداء “شارة مميزة”. وبعد ستين عامًا، أدت المذابح التي نفذها بارونات اللصوص إلى مقتل أكثر من ألف يهودي، خمسمائة منهم في لندن وحدها. وأصدر إدوارد الأول “مرسوم الطرد” في عام 1290.

فتم تجميع جميع اليهود وطردهم، ونهبت ممتلكاتهم، وانتشرت تهمة الافتراء على اليهود بحماسة كان جوبلز ليحسده عليها. وهنا حالة كلاسيكية من “ما حدث في الماضي هو مقدمة”. فقد فر بعض اليهود إلى فرنسا، ووجد آخرون ملاذًا لهم في إسبانيا الإسلامية، حيث كانت هناك مجتمعات يهودية كبيرة وحرة، تشارك في كل مستويات الدولة.(………….)

***

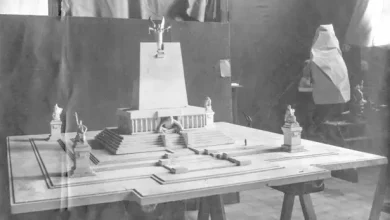

لكن إسرائيل تأسست في عام 1948 على يد لندن، باعتبارها واحدة من آخر الأعمال الإمبريالية التي قامت بها إمبراطورية في حالة تدهور خطير، ولكنها ما زالت تتمتع بقدر كافٍ من النفوذ الاستعماري. وكانت القوة البريطانية قد سمحت تمامًا للاستعمار الصهيوني. ولولا عنف الشرطة والجيش البريطانيين لكان ذلك مستحيلًا تقريبًا.

وكان من الممكن للأغلبية العربية (90%) أن توقف عملية البناء التي أعقبت الحرب العالمية الأولى دون صعوبات كبيرة: ففي عام 1918 كان هناك 700 ألف عربي فلسطيني و60 ألف يهودي. وكان هؤلاء اليهود يعتمدون كليًّا على حماية الدولة الإمبراطورية البريطانية. والآن أصبحت الصهيونية، وهي حركة قومية عرقية من أصل أوروبي يهودي، شكلًا من أشكال الاستعمار الأوروبي.

من بين المتنافسين الصهيونيين على الزعامة، أدرك حاييم وايزمان، الذي كان يقيم في مانشستر والذي اختاره تشرشل في عام 1915 لخبرته في مجال الصناعة والكيمياء، في وقت مبكر أن بريطانيا سوف تكون اللاعب الرئيسي، وقال ذلك. أما منافسه على لقب بطريرك إسرائيل الأعظم، ديفيد بن جوريون، فقد أهدر الوقت ولطخ سجله بالتشبث بالمعاطف الطويلة للمسؤولين العثمانيين في إسطنبول، المدينة التي أحبها، لفترة أطول مما ينبغي. لقد أراد التفاوض على إنشاء دولة يهودية كمقاطعة عثمانية بمساعدة عثمانية.

***

السيرة الذاتية الجديدة التي كتبها المؤرخ الإسرائيلي توم سيجف تحت عنوان “دولة بأي ثمن: حياة ديفيد بن جوريون” تخلط بشكل منهجي بين أسطورة بن جوريون باعتباره رائدًا اشتراكيًّا صهيونيًّا وشابًّا رومانسيًّا، ومهندس الوحدة العمالية، والأب الماهر الأبدي للأمة، الذي قاد شعبه من انتصار عسكري معجزة إلى آخر.[1] وفي رواية سيجف، لم يكن مفكرًا أصيلًا قط؛ فقد اكتسب الصهيونية من والده، كاتب العدل في بلدة صغيرة في منطقة بالي القيصرية. انطلق إلى فلسطين في عام 1906، وهو في العشرين من عمره، “بدافع اليأس”، بعد أن فشل في الحصول على مكان في معهد الهندسة في وارسو، وظن أنه ليس لديه عقلية تجارية كافية للنجاح في أمريكا.

كانت يافا، بأزقتها الشرقية، “أسوأ من بلونسك”؛ كان يكره العمل الزراعي ويشعر بخيبة أمل لأن المزارعين اليهود يفضلون توظيف العمالة العربية الرخيصة والماهرة للغاية. ولأنه لم يكن مرتاحًا في القدس العثمانية، فقد فضل كثيرًا سالونيك وإسطنبول (القسطنطينية كما كانت آنذاك)، حيث تابع تدريبه القانوني في الجامعة، على أمل أن يمثل الجمهور اليهودي كوزير في مجلس الوزراء العثماني.

***

لم يكن بن جوريون بعيد النظر سياسيًّا، بل كان أعمى عن مسار الحرب العالمية الأولى وإعلان بلفور، وفي ذلك الوقت كان يجمع الأموال للقضية الصهيونية في نيويورك. ثم تحول متأخرًا إلى الجانب الآخر، فسعى إلى تحقيق وطن قومي تحت الحماية البريطانية وليس العثمانية. وتطوع في الوحدة الأمريكية التابعة للفيلق اليهودي، وعاد إلى الشرق الأوسط في أغسطس 1918، ولكنه نُقل إلى المستشفى بسبب إصابته بالديزنتاريا.

في الوقت نفسه كان وايزمان يتجول حول القدس في سيارة رولز رويس يملكها الجنرال اللنبي. ولم يتغلب بن جوريون قط على غيرته من علاقة وايزمان الحميمة مع أصحاب السلطة في لندن، والتي نشأت من خلال عمل الأخير في مجال الإمدادات الكيميائية الصناعية أثناء الحرب، والتي تعززت من خلال علاقاته الوثيقة مع سي. بي. سكوت، محرر صحيفة مانشستر جارديان.

***

وكان بن جوريون يقضي الجزء الأكبر من وقته خارج فلسطين، في المناورة مع البريطانيين أو جمع الأموال في أمريكا (“لا أرغب في أن يتحدث أحد أمام جمهور أمريكي يجلس حول موائد العشاء مرتديًا ملابس السهرة”). وعلى كلتا الجبهتين، كان وايزمان قد أقام بالفعل علاقات شخصية وثيقة مع أصحاب السلطة، وتفوق بسهولة على بن جوريون، الذي اضطر بالتالي إلى بناء قاعدة قوة بديلة لنفسه.

بحسب سيجف، كان عمل منظم العمالة الصهيوني بيرت كاتسنلسون بين عمال المزارع هو الذي أرسى الأساس لما أصبح الهستدروت، المنظمة العامة للعمال، والتي قدمت لبن جوريون قاعدة لتشكيل ثلاث مجموعات عمالية صغيرة في حزب سياسي، أحدوت هعفودا (سلف ماباي، حزب عمال أرض إسرائيل). وبفضل جهوده، فاز الحزب بأغلبية ـ 70 من أصل 314 مقعدًا ـ في انتخابات عام 1920 للجمعية اليهودية شبه البرلمانية.

***

وقد وُضعت أسس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في سنوات ما بين الحربين العالميتين. ولم تسمح الهستدروت ـ للعمال العرب ـ بالانضمام إلى صفوفها، وكانت الكيبوتسات ـ لليهود فقط. بالنسبة لبن جوريون، كانت الانفصالية، المبنية على العرق والمعتقدات الأيديولوجية التي ساعدت في القضاء على الانقسامات الطبقية، ضرورية لإنشاء الدولة الصهيونية.

اعتمد بن جوريون أساسًا على طاقة لا تعرف الكلل، واهتمام مفرط بالتفاصيل، مع حرص على جمع البيانات عن كل ناخب، على نحو يذكّر بمركزية المعلومات لدى الدكتاتور وإدمان جمع البيانات. وبصفته سكرتيرًا للحزب، أصبح “الشخص الأكثر نفوذًا في الجهاز”. واستعار بن جوريون من “دكتاتورية البروليتاريا الصهيونية” التي وصفها مناحيم أوسيشكين، وشرع في إدارة الهستدروت ليس كنقابة عمالية فحسب، بل كحكومة أولية لدولة في انتظارها: بيروقراطية واحدة مسؤولة عن الوظائف والصحة والتعليم والدفاع المسلح عن المستوطنات (الهاجاناه)، مرتبطة بمكتب الأشغال العامة.

***

يزعم سيجف أنه إذا كانت الهستدروت قد أصبحت إقطاعية شخصية لبن جوريون، فمن الصحيح أيضًا أن لا أحد غيره عمل بجد مثله: فقد كان يقوم بزيارات متكررة لأماكن العمل ومواقع البناء، ويتحدث إلى العمال ويدون بشكل مهووس ما يقولونه له في دفاتر ملاحظاته الصغيرة. ووفقًا لأحد رؤساء العمال في حيفا، “كان بالنسبة لهم هو الهستدروت”. وإذا كان لديه الآن قاعدة قوة يستطيع من خلالها التفوق على منافسيه الأكثر بريقًا وقوة من أمثال وايزمان وجابوتنسكي، فإن أعداءه الرئيسيين كانوا على اليسار: فقد تعرض قدامى المحاربين في حركة هاشومير للمطاردة باعتبارهم شيوعيين، كما تعرضت كتيبة العمل في ترومبلدور للانتقاد الشديد بسبب ميولها البلشفية.

على هذا الأساس بدأ بن جوريون حملته لتولي قيادة الوكالة اليهودية، وهي الهيئة التنفيذية الدولية التي أنشأها المؤتمر الصهيوني في عام 1929، برئاسة وايزمان. ويقدم سيجف وصفًا مشوقًا لحملة بن جوريون القيادية المنتصرة في عام 1933، والتي تضمنت “التتبع الدقيق لما كان يجري في كل خلية من خلايا الخلية السياسية التي سعى إلى غزوها”، والتنقل في أنحاء بولندا (كان لديه 800 مدينة على قائمته) لتجنيد الأعضاء الذين سيصوتون لصالح “انتصار عمالي لإنقاذ الصهيونية” من أنصار جابوتنسكي.

***

بينما ظل رئيسًا للهستدروت، تولى قيادة مكتب الوكالة اليهودية في القدس، فأصبح رئيسًا للوزراء بحكم الأمر الواقع. واستغل بن جوريون على الفور اقتراح التقسيم البريطاني لعام 1936 كفرصة، فقام بوضع قائمة بالقرى العربية في المنطقة اليهودية وعدد سكانها. كما قال هرتزل، كان نقل السكان دائمًا جزءًا من الاستراتيجية الصهيونية، على الرغم من إدراك بن جوريون”للصعوبة الرهيبة التي يفرضها اقتلاع قوة أجنبية لمئات الآلاف من العرب من القرى التي عاشوا فيها لمئات السنين”.

يروي سيجف قصة مروعة عن موقف بن جوريون القاسي تجاه عمليات إنقاذ اليهود الأوروبيين في زمن الحرب: “أفضل أن أنقذ نصف الأطفال في فلسطين على أن أنقذ جميع من في إنجلترا”. وكان المشروع الصهيوني أكثر أهمية من أي مجتمع من يهود الشتات. كان رده على التقارير الأولى عن الإبادة المنهجية: “الاضطهاد في كل بلد لا يؤثر إلا على اليهود في ذلك البلد. وما يحدث هنا يضرب في قلب الأمة”.

وقضى بن جوريون نفسه معظم سنوات الحرب في لندن أو في جمع التبرعات في الولايات المتحدة، منخرطًا في مواجهة مع وايزمان في نيويورك، غاضبًا من رفضه تقديمه إلى روزفلت. وربما وصفه وايزمان بتكبر بأنه “متخلف أخلاقيًّا“، “يذكرنا بدكتاتور تافه“: “لا يوجد شيء أكثر خطورة من رجل صغير يعتني بمظالمه”.

***

في حين ساعدت التداعيات السياسية التي أعقبت الحرب في تعزيز الحملات الدبلوماسية للحركة الصهيونية، لم يكن هناك أساس للزعم بأن دولة إسرائيل تأسست نتيجة للهولوكوست. وكما يزعم سيجف، كانت هذه ممارسة إمبريالية: “لعب البريطانيون دورًا أكبر بكثير”، حيث أشرفوا قبل الحرب على إنشاء بنية تحتية سياسية واقتصادية وعسكرية متينة للدولة المستقبلية. في الواقع، يزعم سيجف أنه بعد الحرب، حاول بن جوريون إقناع البريطانيين بتمديد الانتداب، حتى لو كان ذلك يعني العمل تحت قيادة إرنستبيفن المعادي للسامية بشراسة، للسماح له بالوقت لبناء الهاجاناه وتحويلها إلى قوة قادرة على محاربة الدول العربية.

كان بن جوريون يوجه “حرب الاستقلال” وفقًا للطموح الاستراتيجي المتمثل في “أقصى قدر من الأراضي، وأقل عدد من العرب”. وقد وضع خطة التقسيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين في جيبه في عام 1947 (وهي خطة سخية إلى حد كبير مقارنة باقتراح بيل الذي أشعل الثورة العربية) باعتبارها خطوة تكتيكية إلى الأمام، في حين أمر قادة الهاجاناه بالاستعداد للحرب وتبنى سياسة “الدفاع الهجومي”.

***

وبعبارة أخرى، كان قد خطط للهجوم الوقائي على القرى الفلسطينية، والاستيلاء عليها أو تدميرها وطرد سكانها، منذ البداية. “لم تكن هناك حاجة لإصدار أمر صريح” – “كانت روح الرسالة” التي نقلها بن جوريون بصفته القائد الأعلى واضحة بما فيه الكفاية.

في حالة خطة “داليت”، كان ييجيل يادين هو الذي وضع الأوامر المكتوبة الرسمية، بما يتماشى مع التوجيه العام لبن جوريون ـ تدمير القرى أو استئصالها وطرد السكان الفلسطينيين إلى ما وراء حدود الدولة اليهودية. وكان بوسع قادة الهاجاناه المحليين أن يقرروا ما إذا كان ينبغي “الاستيلاء على القرى أو تطهيرها أو تدميرها”، في حين أن الفظائع النموذجية ـ مثل دير ياسين ـ جنبًا إلى جنب مع “حملة همس” لنشر الشائعات حول ما هو أسوأ، من شأنها أن تساعد في تسريع هروب السكان.

***

يؤكد سيجف على فرض بن جوريون السياسي الضيق لقادة حزب الماباي وإقالته للجنرال جاليلي الأكثر يسارية في مايو 1948، في ذروة الحرب (مرة أخرى، رغم أن سيجف لا يقول هذا، مما يذكرنا بتطهير ستاليني مصغر في معركته ضد يسار حزب المابام)، الأمر الذي أثار ثورة الجنرالات. كان إعلان الاستقلال الأحادي الجانب الذي أصدره بن جوريون في 14 مايو 1948 – على النقيض من دعوة إدارة ترومان إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر – يهدف ليس فقط إلى منع عودة العرب ولكن أيضًا إلى استعادة هيبته السياسية التي تضررت بسبب إخفاقات الهاجاناه وتفوق الجنرالات عليه.

وقد اشتكى الضباط بشدة من ضعف فهمه للاستراتيجية العسكرية، وخاصة هوسه بالاستيلاء على الموقع العربي المحصن جيدًا في اللطرون، على حساب مئات الأرواح من الهاجاناه، وسعيه إلى الانتقام من اليسار والقادة العسكريين في خضم الحرب.

كان بن جوريون “في سلام تام” مع تشريد ما بين 500 ألف إلى 750 ألف فلسطيني كثمن لاستقلال إسرائيل. ونفى أن يكونوا قد أجبروا على الفرار، مدعيًا أن كل من غادروا فعلوا ذلك تحت الحكم البريطاني. في الواقع، غادر نصفهم بعد إعلان الاستقلال. زعم بن جوريون أن هؤلاء “ليسوا لاجئين، بل أعداء”، متفاخرًا بأن “هناك حالات ربما ساعدوا فيها قليلًا على الفرار، ولكن في الأساس، كانت هذه ظاهرة لا يمكن تفسيرها حقًّا” – فقد “أظهرت أن الحركة الوطنية العربية لم تكن تستند إلى أفكار إيجابية، بل فقط على الكراهية الدينية وكراهية الأجانب وطموحات القادة”.” لقد أثبت التاريخ من هو المرتبط حقًّا بهذه الأرض ومن هي بالنسبة له مجرد رفاهية يمكن الاستغناء عنها بسهولة”.

***

لم يزعم بن جوريون إلا في وقت لاحق أن المفتي الأكبر أمر الفلسطينيين بالفرار، مستفيضًا في شرح أساطير داود في مواجهة جالوت (“700 ألف يهودي في مواجهة 30 مليون عربي”) والتفوق العرقي (“إن مادتنا البشرية تتمتع بقدرة أخلاقية وفكرية أعظم كثيرًا من تلك التي يتمتع بها جيراننا”). والواقع أن كلًّا من الهاجاناه/جيش الدفاع الإسرائيلي والجيوش العربية نشرت نحو 100 ألف جندي، ولكن جيش الدفاع الإسرائيلي كان مسلحًا أيضًا من الخارج: فقد وفرت التبرعات الأمريكية 50 مليون دولار لشراء الأسلحة – بما في ذلك المدفعية والطائرات المقاتلة – والتي لولاها، ولولا الصفقة التي تم التوصل إليها مع الملك عبد الله ملك الأردن، لما كان النصر مرجحًا، كما اعترفت جولدا مائير في وقت لاحق.

فضلًا عن ذلك، لم يكن الفلسطينيون قد تعافوا إلا بالكاد من القمع الوحشي الذي تعرضت له الثورة العربية على يد المحتلين البريطانيين، الذين أهملوا خلال ثلاثين عامًا فرض التعليم الإلزامي؛ فلم يكن أكثر من ثلث الأطفال الفلسطينيين يذهبون إلى المدارس وكانوا غير مهيئين بأي شكل من الأشكال للحياة الوطنية الحديثة. والحقيقة أن أولئك الذين يكررون هذا التاريخ يتعرضون للتنديد باعتبارهم معادين للسامية (ومن الأمثلة الحديثة على ذلك المخرج السينمائي كين لوتش) ويطردون من الأحزاب السياسية.

***

وهو ما يشير، من بين العديد من المؤشرات الأخرى، إلى أن الدولة الصهيونية الاستعمارية التي أنشئت في عام 1948، والتي تتعرض للهجوم من جانب الحركات العالمية المتضامنة مع الفلسطينيين، لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وألمانيا للحصول على الإعانات وعلى بقية الغرب للحصول على الدعم الأيديولوجي.

تشير مثل هذه القصص إلى أن إسرائيل، رغم كونها دولة استيطانية أوروبية فريدة من نوعها، ليست كذلك ببساطة. فعندما تعارضت مصالح القومية الصهيونية مع مصالح البريطانيين، لم تخف عصابة شتيرن، بقيادة مناحيم بيجين، بسهولة. وكان أسوأ هجوم إرهابي خلال الانتداب هو الانفجار الذي دمر فندق الملك داود في عام 1946. ومن بين القتلى الثلاثة والتسعين موظفون وضباط بريطانيون والعديد من العرب. بيجين هو من ضحك أخيرًا عندما مُنح جائزة نوبل للسلام في عام 1978 بصفته رئيسًا لوزراء إسرائيل.

***

اختلف الصهاينة المعتدلون واليمينيون حول الوسائل. وكانوا يتفقون دومًا على الغايات. فوايزمان، وبن جوريون، وبيجن، وديان، وغيرهم، وحتى نتنياهو، كانوا ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، ولكن كل واحد منهم كان يؤمن بإسرائيل الكبرى. وكان الاختلاف الوحيد هو تحديد الخط النهائي الذي ينبغي رسمه، وهنا أيضًا كان الخلاف شكليًّا إلى حد كبير. وكان الصهاينة الأوائل، الذين كانوا عنيدين وعازمين على إنشاء دولة منفصلة، أكثر صرامة من بن جوريون في التعامل مع اليهود غير الصهاينة و/أو اليهود المنتمين إلى الاندماج بأقصى درجات الاحتقار.

هذا يعيدنا إلى بيني موريس، وخاصة المقابلة المذهلة التي أجريت معه في صحيفة هآرتس الليبرالية في الثامن من يناير 2004، تحت عنوان “البقاء للأقوى” ـ وهي وثيقة ذات أهمية غير عادية في التاريخ الحديث للصهيونية. فقد عرض موريس على محاوره المصدوم حقيقتين غير مستساغتين: الأولى أن المشروع الصهيوني لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التطهير العرقي المتعمد؛ والثانية أن الأسباب الوحيدة التي حالت دون إبعاد السكان العرب عن فلسطين بالكامل بمجرد الشروع في تنفيذ المشروع كانت مؤقتة وتكتيكية بحتة. وكان إفشاء السبب الثاني هو الذي أثار أكبر قدر من الضجة بين المعارضين التقليديين لمؤسستي الليكود والعمل.

***

كانت الحجج المؤيدة لطرد الفلسطينيين بالجملة من الأرض الموعودة يُـعَبَّر عنها منذ فترة طويلة على نحو علني على يمين الطيف السياسي الإسرائيلي، كما كانت تتداول بحرية في الدوائر العمالية والليبرالية، في إسرائيل والشتات. ولكن الحكم الصريح الذي أصدره موريس بأن بن جوريون ارتكب خطأً فادحًا بعدم تطهير الضفة الغربية المستقبلية من سكانها العرب يأتي بسلطة فريدة من نوعها لشخص لا يزال يعمل على كشف الفظائع المخفية التي ارتكبت في “حرب الاستقلال”.

والواقع أن نفس الصرامة التي استخدمها موريس في التعامل مع جرائم الحرب الصهيونية يستخدمها أيضًا في التعامل مع المنطق الأساسي للصهيونية ـ يسارًا أو يمينًا. وبهذا فإن موريس ـ مستعينًا بكامو ـ يضع نفسه في صف مجتمعه، أيًّا كانت الكوارث التي ألحقها بالفلسطينيين، وهي الكوارث التي سجلها دون هوادة.

***

المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون لا تثير ضمير أوروبا الليبرالي، الذي يشعر بالذنب (لسبب وجيه) بسبب عجزه عن الدفاع عن يهود أوروبا ضد خطر الانقراض. ولكن لا ينبغي استخدام الإبادة اليهودية كغطاء لارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني. التخويف من الابتزاز الصهيوني يعني أن تصبح شريكًا في جرائم الحرب. وكما كتب الشاعر العبري أهارون شبتاي في قصيدته “الحنين“ في عام 2003:

وعندما تنتهي كل هذه الأحداث،

يا عزيزي القارئ،

على أي المقاعد سنجلس،

نحن الذين صرخنا “الموت للعرب”!

ومن زعموا أنهم “لا يعرفون”؟[2]

هوامش

[1] توم سيجف، دولة بأي ثمن: حياة ديفيد بن جوريون، لندن، 2019.

[2] أهارون شبتاي، “أنا أتهم”، ترجمة بيتر كول، نيويورك، 2003.

اقرأ أيضا:

حنان حماد في «الماضي المجهول»: لماذا لَيلى مُراد؟

ممدوح صقر يكتب: الحرف في السينما المصرية.. حوار المشربية والخيامية